「自分の音」はここで決まる!?マスタートラックのファーストコール・プラグイン[難しさ:やさしい vol.096]

前回の記事でお届けしたファーストコール・プラグインの発展型が今回の内容です。前回の記事をお読みいただくと、さらに楽しくなります。

依頼者の皆様は、「〜さんの音」を求めて依頼してくれることが多く、毎回異なる音よりも、むしろ毎回同じ音がする方が喜んでくれるものです。今回の内容もファーストコール・プラグインですが、マスタートラックに限定した話題。マスタートラックでファーストコールを決めることはスピードアップに有効であるだけでなく、「自分の音」を決めることに貢献します。

ということで、筆者のマスタートラックのファーストコールセットをご紹介します。

動画版はこちら

使用している音源

動画で使用しているデータは以下で販売しています。ご購入いただくとアーティストにも分配されますので、ぜひご活用下さい。

題材曲

Re:GO / キニナルコ

※ミキシングさせていただいております

マスタートラックのファーストコール・セット

前回の記事の通りですが、ファーストコールプラグインを決めておくことで最適なプラグインが何かを考える時間が減るため、ミキシング高速化に有効です。これはマスタートラックでも同様です。

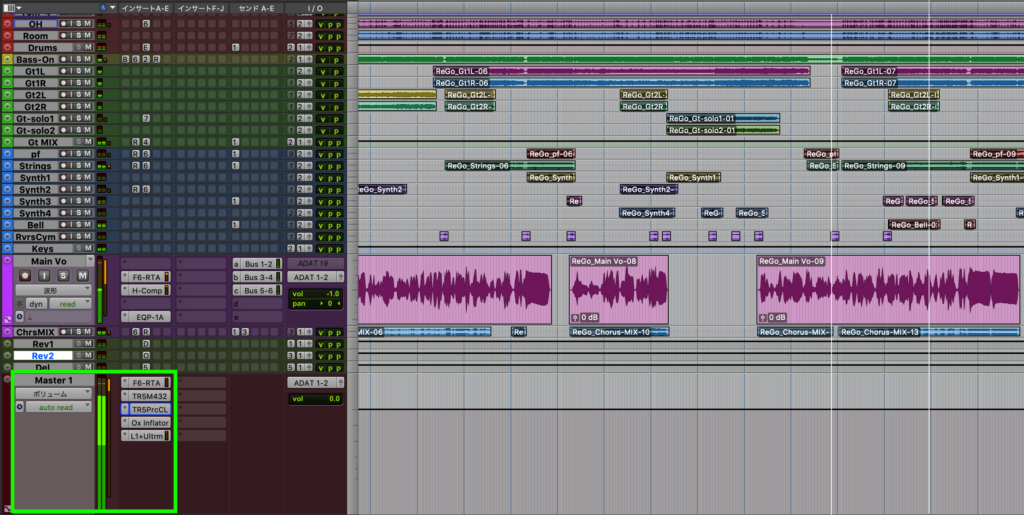

筆者のマスタートラック・ファーストコールは以下のような構成となっています。

- 音の耐久性を高める&最終調整用イコライザー

- 全体の特性を決めるイコライザー

- 音質の傾向を決めるコンプレッサー

- 音圧と音色を決めるマキシマイザー

- ピーク音量を整えるマキシマイザー(リミッター)

上記のように各セクションで役割が異なるため、目的にあわせて調整するプラグインが明確になっています。

いつプラグインを起動するか?

音作りが終わった段階でマスタートラックのプラグインを起動すると、音質が大きく変化することがありますので、筆者の場合は、プロジェクトの初期段階ですべてプラグインを立ち上げてしまいます。

プラグインの詳細

それぞれファーストコールプラグインを紹介しておきましょう。

1段目 Waves F6-RTA

Waves F6-RTAは「音の耐久性を高める&最終調整用イコライザー」です。

このイコライザーはあくまで最終調整用で、「〜の中低域が多すぎる」など、個別トラックで調整可能な内容は個別トラックのイコライザーで行います。

主に再生環境による音質差を縮める=耐久性を高めるためにカット方向に使用します。この調整ではセカンドスピーカーとメインスピーカーを切り替えながら作業することが多くなります。以下の記事で説明しています。

安全面を考慮しての超低域カット、ピンポイントでの音溜まりカット、等ラウドネス曲線を考慮しての中域ダイナミックEQカットを行うことが多いです。また、後段のイコライザーで調整しきれない場合、こちらの初段イコライザーで整えることがあります。

2段目 T-RACKS Master EQ432

2段目のイコライザーは「音質の傾向を決めるイコライザー」です。

細かい調整をするものではなく、「中低域を豊かに」「高域を伸ばす」といった、雰囲気の調整に使用します。T-RACKS Master EQ 432はSontec MES-432Cという伝説的なマスタリング用イコライザーを再現したプラグインです。

右下の「RANGE」を「6」に設定することで、ブースト・カットの最大量が6dBとなり、かけすぎを防ぐことができます。全体の重心を落とす=低域よりの音にする、高域をブライトにして明るくするなど、楽曲全体の周波数特性を調整するイメージで使用します。

ご本家サイトの単体販売の他、T-RACKS 5 MAXバンドルに収録されています。

3段目 T-RACKS Precision Compressor

イコライザーの後段には「音質の傾向を決めるコンプレッサー」が挿入されます。T-RACKS Precision Compressorは、定番のダイオードブリッジコンプレッサーNeve 33609をモデリングしたプラグインです。

さほど強くコンプレッションするわけではなく、全体にコンプレッションをかけることで音の一体感を強める目的です。スレッショルド(または入力レベル)を調整する他は、ほぼ毎回同じセッティングで使っています。どちらかというと、コンプレッションよりも、「通しただけで音が変わる」ことを期待して使っています。

- RECOVERY:100ms

- GAIN:0dB

- RATIO:1.5:1

- LIMITER:OFF

入力音量にあわせてTHRESHOLDを調整します。また、

こちらもT-RACKS 5 MAXバンドルに収録されています。

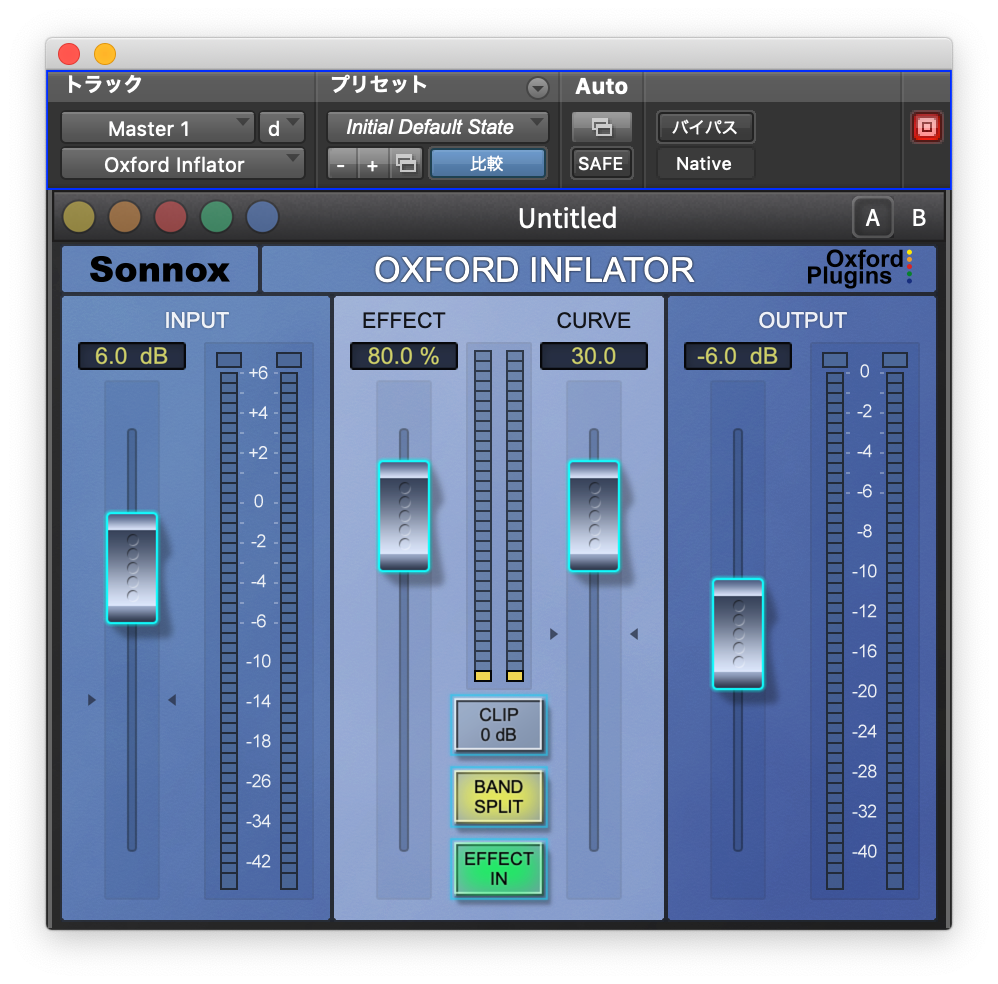

4段目 Sonnox Oxford Inflator

Inflatorは「音圧と音色を決めるマキシマイザー」として使っています。

マスタートラックでは音圧を調整する必要がありますが、プラグイン1台で音圧調整しようとすると無理のある音になってしまいます。よって、Sonnox Inflatorと後段のマキシマイザー Waves L1+ Ultra Maximizerを併用して2段構えで音圧を自在にコントロールしています。どちらかというと、後段のL1マキシマイザーはただの保険で、音圧そのものはInflatorで調整しています。

こちらも基本セッティングが決まっており、音や音楽性にあわせてかかり具合を調整します。INPUTもあまり調整せず、入力される音量は前段のコンプレッサーの出力で調整することが多いです。

- INPUT:+6dB

- EFFECT :100%

- CURVE:30

- CLIP 0dB:OFF

- BAND SPLIT:ON

- OUTPUT:-8dB

Inflatorの解説は以下の記事で行っていますので読んでみてください。

また、和田さんの動画が相当勉強になるので、ぜひご覧ください。

5段目 Waves L1+ Ultramiximizer

最後は「ピーク音量を整えるマキシマイザー(リミッター)」です。実際のところほとんどかかっていないくらいのセッティングで使用します。前段のInflatorではピークを整えられないため、完成音源としては危険が出てしまいます。L1+ Ultramixmizerを音質変化がない程度にかけて、確実にピークを押さえています。

このプラグインもセッティングはほぼ同じです。ディザが必要になる場合もL1+ Ultramixmizerのディザを使用しています。

- OUT CEILING:-1.0dB

- AUTO RELEASE:ON

- DOMAIN:TRUE PEAK

入力音量にあわせてTHRESHOLDを下げていきます。

ファーストコールセットの発展型

もちろんファーストコールプラグインだけでは対応できない(作れない)サウンドが出てきますので、必要性にあわせてプラグインを差し替えます。

基本を固めた上で必要に応じて差し替えていくことで、自分の音を維持したままスピーディーに音作りをすることができます。変更先のバリエーションを少しづつ増やしていくことで音作りの幅が広がります。入れ替えコンビネーションを増やせるように研究を重ねましょう。

いくつか紹介しておきます。

iZotope Ozone

皆さんが大好きなOzoneは僕も使いますが(笑)、リーサルウエポン的な位置づけです。イコライザーだけを使用することが多くあります。F6-RTAと異なりリニアフェイズEQとして使えるので、位相の崩れが気になるような場合に「デジタルEQ>リニアフェイズ」の設定で使用します。

Plugin Alliance Shadow Hills Mastering Compressor Class A

T-RACKS Precision Compressor(Neve 336090)はある意味キャラクターが強いので、合わない楽曲があります。もっと穏やかに仕上げたい場合に、T-RACKS Precision Compressorに代わってPlugin Alliance Shadow Hills Mastering Compressor Class Aを使用しています。

T-RACKS QUAD-IMAGE

左右の広がりを調整したい場合は、コンプレッサーの後段にT-RACKS QUAD-IMAGEを使用しています。QUAD-IMAGEは帯域ごとに広がりを調整できるため、低域は狭く、高域は広く、といった調整が可能です。

こちらも前述のT-RACKS 5 MAXバンドルに収録されています。

マスタートラックのファーストコールプラグインを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。

クライアントさんは驚くほど「いつもの音」を望んでいます。リピーターを獲得していくうえで、「音が安定していること」「自分の音を持っていること」は重要なポイントなのです。マスタートラックのプラグインがいい意味で「いつも同じ」だと、ある程度音の方向性が固まります。

紹介したプラグインを参考に、自分の好きなプラグインを選んでいきましょう。きっと自分の音が固まっていきますよ。

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。

“「自分の音」はここで決まる!?マスタートラックのファーストコール・プラグイン[難しさ:やさしい vol.096]” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。