リバーブ集中講座1 種類と基本的なパラメーター [難しさ:やさしい vol.052] リバーブの使い方

楽曲のミキシングをしていく上では響きのコントロールが完成度に大きな影響を及ぼします。響きのコントロールで重要な役割を担うリバーブエフェクトの使い方について、連続講座で学んでいきます。

第1回はリバーブの種類やパラメーターについての内容です。

動画版はこちら↓

※第1回では理解を促すために、リバーブをセンドリターン形式ではなくインサート形式で使用していきます。

※GarageBandをお使いの方へ

本リバーブ集中講座はGarageBandでも進めていくことができますが、次回以降の記事ではリバーブをセンドリターン形式で使用していきます。GarageBandでは標準搭載のリバーブ以外はセンドリターンで使用できません。次回以降は標準搭載のリバーブに読み替えてすすめるか、インサート形式で使ってみてください。

シリーズ記事

- リバーブ集中講座1 種類と基本的なパラメーター

- リバーブ集中講座2 臨場感を作るショートリバーブとリバーブ活用の裏技

- リバーブ集中講座3 曲を演出するロングリバーブとショートリバーブ複合技

- リバーブ集中講座4 色々なリバーブで響きを作ってみる

リバーブの基礎

リバーブの基礎は以下の記事でも紹介していますので、読んだことが無い人はぜひこちらの記事もご覧になってください。

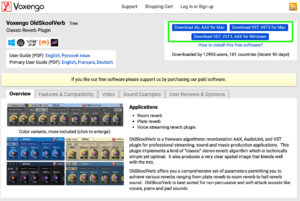

リバーブエフェクトの準備

リバーブの基礎を覚えるために、理解しやすい簡単な無料リバーブプラグインエフェクトを用意しましょう。この講座で使用するのは「Voxengo OldSkoolVerb」というリバーブエフェクトです。 以下のページでダウンロード方法、インストール方法などを説明しています。

「Voxengo OldSkoolVerb」は基礎的なパラメーターしかないので、リバーブを理解するにはうってつけです。

リバーブエフェクトはメーカー・製品ごとにかなりパラメーターが異なり、理解が難しいものも多いのです。最初から多機能リバーブで覚えようとすると難解で挫折しやすく、かつ、汎用性のないテクニックになってしまいます。

「Voxengo OldSkoolVerb」はAU/VST/AAX形式すべてに対応しており、mac/Windows両方で使えます。AU/VST/AAX形式(プラグインフォーマット)については以下でも説明しています。

リバーブの使いかた Level1

リバーブエフェクトはある部屋(空間)で音を出した時の響きをシミュレートするエフェクト。

響きを再現するために様々なパラメーターがあり、すべてを理解してから使おうとすると日が暮れてしまいます。加えて、メーカーによってパラメーターの名前、機能、定義、すべてが違います。

非常に難解なので、まずはプリセットを選んで使ってみましょう。プロでもプリセットベースで使っていくことの方が多いでしょう。すべてのパラメーターを最適にして使うものではなく、必要なところだけ変更して使うものだと思っておけば良いです。

リバーブを起動する

まずはボーカルのトラックにインサート形式でリバーブを挿入しましょう。

インサート形式の解説は以下の記事で行っています。

プリセットを選ぶ(空間を選ぶ)

プリセットを選択してみます。Cubaseの場合はプラグイン上部のプリセット選択ボックス([Default]と書かれた部分)から選びます。

ここでは[Nice Hall]を選択してみましょう。プリセットの選択は[< >]のボタンでも行うことができます。

ボーカルに響きがつきました。

色々なプリセットを選んでみると音が変わっていくのがわかります。[Nice Hall]はNice Hallという空間を再現した響きで、同様に他のプリセットも他の空間を再現したものです。プリセットの切り替えは空間の変更だと覚えてください。

リバーブの長さを調整する

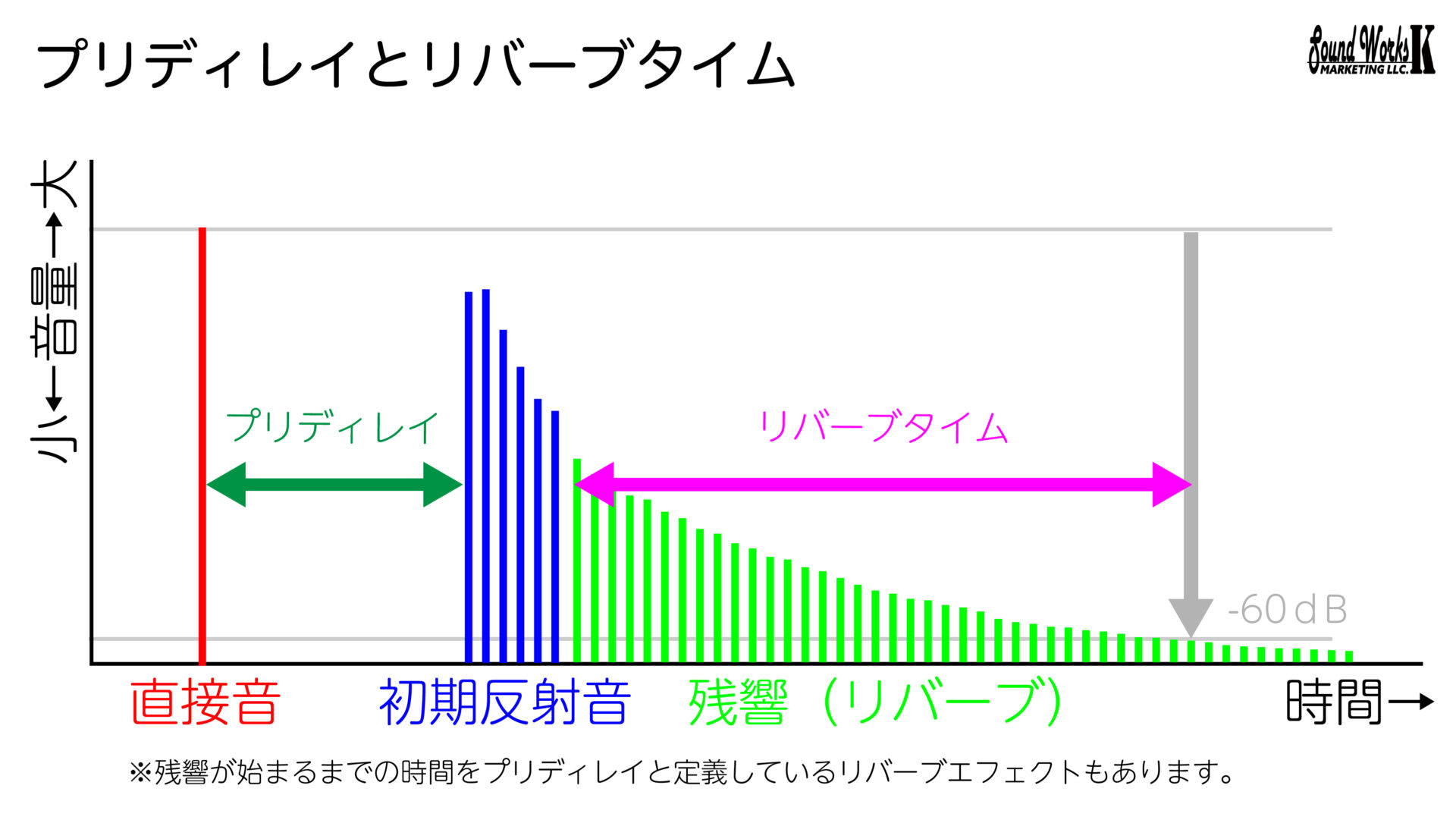

続いて、リバーブ(残響)の長さを調整しましょう。リバーブエフェクトで再現される響きは大きく分けると2種類あります。

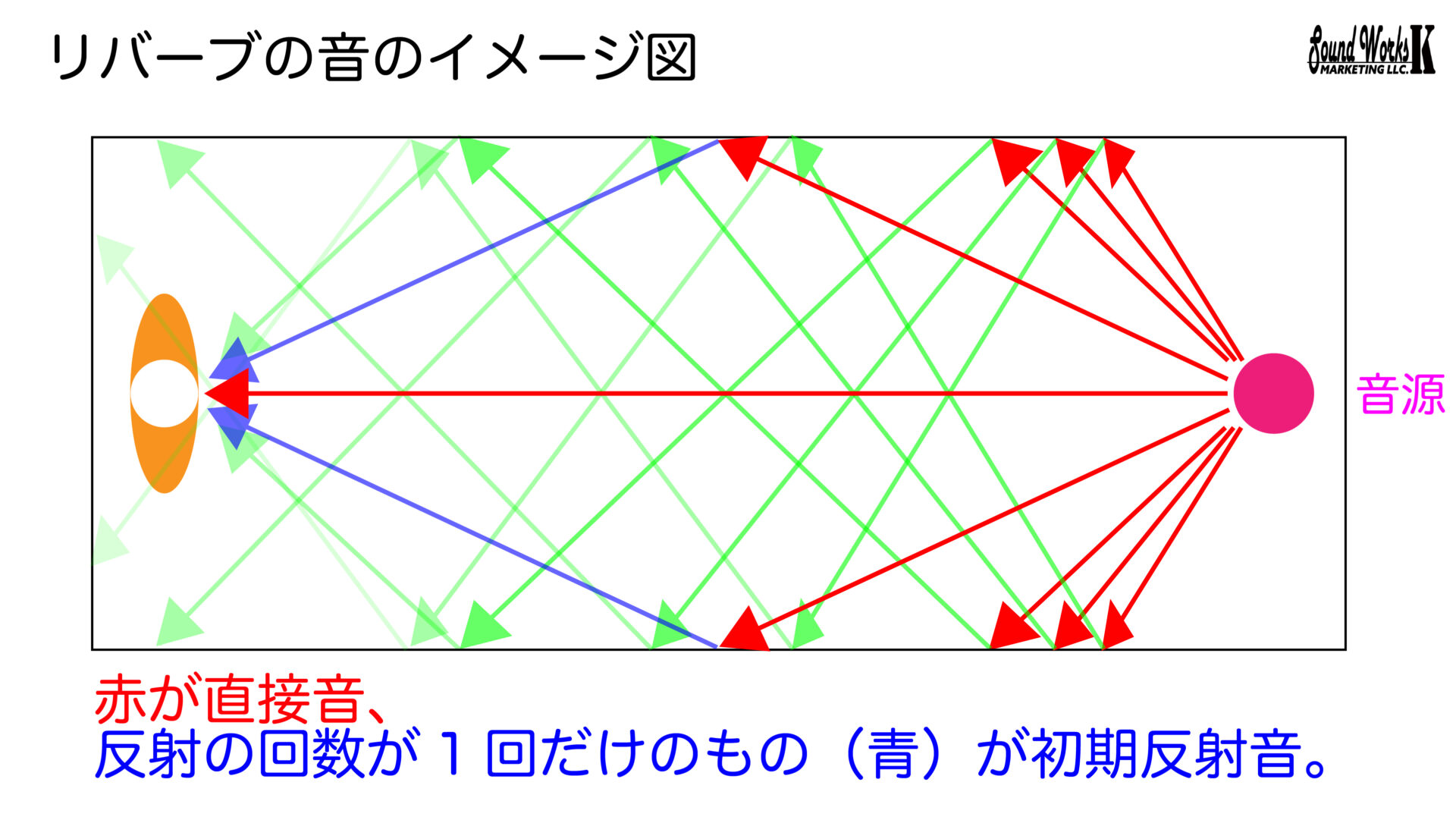

- 初期反射音(Early Reflection=ER):壁で1回だけ跳ね返った音

- 残響(Late Reverberation):壁で2回以上跳ね返った音

普段聞く音というのは「直接音と間接音が混ざったもの」です。間接音とは壁や物体などで跳ね返って届く音のことで反射音とも呼ばれます。物理的に直接音が最も早く届き、追って間接音が届きます。間接音の中でも反射の回数が1回のものが特に初期反射音と呼ばれます。立方体の部屋であれば前後左右の壁と床、天井で6つの初期反射音があることになります。もちろん、部屋の構造が複雑化することで初期反射の数や音量も変化します。

壁にあたった音はその後も減衰しながら反射を続け、最後はなくなります。残響がなくなるまでの時間を「リバーブ・タイム(Reverb Time)」と呼んでいます。正確には直接音に対して-60dBの音量になるまでの時間を指すものが多いです。が、単純に響きの長さと覚えて差し支えないでしょう。

プリセットを選んだらリバーブタイムを曲に合った長さに調整してみましょう。OldSkoolVerbでは[Time]というパラメーターがリバーブタイムです。

目安としては、リバーブをかけた状態で「再生>停止した場合に残っている残響が2小節分くらいを目安」にしてみてください。

リバーブの音量を調整する

最後にボーカル(直接音)に対してのリバーブの音量を調整しましょう。

OldSkoolVerbでは[Out]の項目を使って調整します。[Reverb][Dry]のパラメーターがそれぞれリバーブ音と直接音の音量を調整するつまみです。

- Reverb(Wet):響きの音量

- Dry:直接音の音量

基本的に[Dry]は調整しません。

リバーブはあくまで直接音(ボーカル)に対して付加的な要素であり主役ではありません。主役(Dry)は固定し、残響(Reverb)の音量を調整します。[Reverb]を上下させて心地よいと感じるとこに設定しましょう。

リバーブの音量は作る音楽の内容やジャンルによって大きく異なります。最近の音楽はリバーブが少ない(=薄いと表現します)ものが多いですが、リバーブが大きくても何ら問題はなく、完全にセンスの領域です。色々な音楽を聞いて色々な音量のリバーブを体験しましょう。

リバーブの使いかた Level2

さて、少しずつ高度になっていきます。(まだまだ簡単なのでご安心ください笑)

部屋(空間)を変える=音質を変える

さきほどは「Nice Hall」というプリセットを選択しましたが、以下のプリセットを選んで音を聞いてみましょう。

- Warm Hall

- School Gym

- Big Reflective Room

プリセットを選ぶ時のポイントは、名前に騙されないことです(苦笑)。名前から受けるイメージは忘れて音を聞いてみてください。その上で、リバーブの長さは無視して「Nice Hall」との音の違いを聞いてみましょう。リバーブの音質が違うことに気づくはずです。

プリセット(=空間)を変えることで、音質が変わります。壁の材質が変わったと思ってください。硬い壁、柔らかい壁など様々な壁があります。ホールでは2階席の有無や客席数など様々な要素があります。これらの要素の結果空間の音響特性、ざっくり言えば音色が変わります。プリセットを変えると部屋が変わるので、音が変わるのです。

明るい音と暗い音、うるさい音と聞きやすい音があります。曲の雰囲気にあわせて合っていると感じるものを選びましょう。

ルバーブの種類と選び方

リバーブの種類としてよく出てくるのは以下の3つでしょう。

- ホールリバーブ(HALL):とあるコンサートホール等の響き

- ルームリバーブ(ROOM):とある部屋の響き

- プレートリバーブ(PLATE):昔のリバーブエフェクトの響き

プレートリバーブだけ空間ではないのです。現在はコンピュータ技術の進歩により演算によって響きを再現できるようになりましたが、昔はありませんでしたので、もっと物理的な方法で響きっぽい響きを作っていました。そのひとつがプレートリバーブです。

有名なものは1957年に発売された以下のEMT140というプレートリバーブ。動画に出てくる大きな鉄板が本体です。

このようなプレートリバーブで作られた音を再現したのがプレートリバーブという種類です。

同じようなものではスプリングリバーブというものがあります。ギタリストには馴染み深いでしょう。Fender Twin Reverb等のアンプにある、揺らすとぎゃおんぎゃおんと音がするアレです。プレートリバーブ同様にデジタルリバーブが登場する前の時代のもので、鉄板ではなくバネ(=スプリング)等を用いて響きを再現していました。Deep PurpleのHIGHWAY STARの最後に出てくる音はスプリングリバーブを蹴った(揺らした?笑)音だと言われています。

リバーブエフェクトで再現される響きには、実際の響きもあれば、響きをシミュレートした機械の音もあるのです。また、ROOM/HALLについても部屋とホールというだけであって、広さには言及していません。小さいホールもあれば広い部屋もあります。

つまり、リバーブのプリセットの名前にはさほど意味が無いということです(笑)。

時間のある時に色々なプリセットを聞いて自分の好みのプリセットを5つくらい決めましょう。実際にはお気に入りプリセットから選んで使うことになり、5つもあればかなりの曲に対応できるはずです。それでも迷ったら、綺麗な響きのホールリバーブをひとつ見つけて徹底的に使いましょう。

設定を変更して好みの音にする

先程の「Warm Hall」を使って、音質を調整してみましょう。

音質の調整には[Reverb Damping(リバーブダンピング)]の項目を使用します。

Dampingというのは多くのリバーブエフェクトで搭載される機能。意味を調べると「じめじめした、湿気のある」などの意味。一般的には不当廉売や価格交渉での「ダンピング」が連想され、全く意味がわかりませんね(笑)。調べたり、実際に使っていくと残響音の「吸収」に関するパラメーターであることが見えてきます。

つまり「High Damping」といえば「高域の吸収に関する設定」ということです。

OldSkoolVerbでは[Damp Hi]で周波数が設定できます。使ってみると「設定値より高い音を吸収する」という設定のようです。したがって、例えば5kHzに設定すると、5kHz以上は吸収されますので、音が小さくなります。結果、高域成分の少ない丸い音の残響になります。

曲にあわせて[Damp Hi][Damp Lo]を調整してみましょう。

ちなみに、リバーブ音質の調整はイコライザーでも可能です。OldSkoolVerbの場合、[Reverb Damping]の隣の[Reverb EQ]が使えます。

リバーブエフェクトにおいては「どちらのパラメーターでもできる」ということが多く起こります。

例えばリバーブの高域を調整したい場合はダンピングでもイコライザーでも可能ですが大きな違いはありません。厳密には異なりますが、よほどこだわったリバーブを作りたい場合を除き、現実的には使いやすい方を使うという考え方でほぼ問題ありません。

構造的に言えば、再現する部屋の壁の吸収を可変させるのがダンピングであり、出来上がったリバーブ音全体を調整するのがイコライザーです。また、ダンピングとイコライザーの場合は、イコライザーのほうが細かく設定できると思えば良いでしょう。ちなみに筆者の場合リバーブにイコライザーをかけることはよくありますが、リバーブ後段に別のイコライザープラグインを挿入するケースの方が多いです。

リバーブのステレオ幅を調整する

[Width]というパラメーターがあります。これはリバーブ内容ではなくステレオの幅を調整するもので、いわばPANと同じです。

通常は[100%(=ステレオ幅一杯)]で良いでしょう。用途によってはステレオ幅を狭くすることもありますが、それは次回以降に説明したいと思います。なお、PANとほぼ同一なので、DAW側のPANでステレオ幅を変更してもほぼ同じ効果が得られます。

反射の調整とまとめ

さて、まだ触っていないパラメーターは2つだけになりました。[Pre-Delay]と[Space]です。

結論的に言えば、わからないうちはこの2つは操作しなくても良いと思います。なぜかというと、リバーブの仕組み、つまりは音そのものについて深い理解がないとうまく調整ができないためです。意味がわかるころには自然と調整できるようになっていると思います。

また、[Pre-Delay]と[Space]は相互に関係しています。

- Space:空間の広さ

- Pre-Delay:直接音から初期反射音までの時間

という内容なのですが、例えば[Space]を大きくして大きな部屋にした場合、初期反射も遅くなります。つまり[Pre-Delay]と[Space]は同期しているのです。例えば[Pre-Delay]を長くすることで広い部屋を再現できます。一方[Pre-Delay]は音源から聞く人までの距離でも変化します。部屋の大きさが変わらなくても、音源とリスナーの距離で[Pre-Delay]は変わってくるのです。すでにややこしいと思います(笑)。

ざっくりまとめると、広い部屋を再現したいと思った場合に有効なパラメーターが複数あるのです。

変数が多すぎると使いこなせませんので、理解できないうちは反射型のパラメーターは使わなくても良いでしょう。

以下3つの調整で事足りるはずです。

プリセット選択→リバーブタイムの調整→リバーブ音質の調整

参考までに、プリディレイを調整することで音源とリスナーの距離を変えることができます。近くで聞いているか遠くで聞いているかを調整できるということです。プリディレイを少し長くすることで音源が近くに来ます(=前に来ます)。やってみて感じ取れるようなら、ボーカルを前に出す手法のひとつとして使ってみてください。

リバーブで調整できる要素

要素としては、以下のような要素を組み立てることになります。

- 空間の質と形状

- 空間の広さ

- 音源からリスナーまでの距離

これらを調整して結果的に出来上がるのが響きです。よく考えると当たり前なのですが、ホールの広さが広いからと言って客席最前列と最後列では全く違う音になるのです。

広いホールのリバーブ

と言うと1種類(同じ音)になるかと思いきや、聞く場所で変わるということです。難しいですね(笑)。

まずはリバーブタイムで遊んでみましょう。わからないパラメーターは再現性が崩れるので触らなくて良いのです。

色々なリバーブ

一通り基本パラメーターを理解したところで、最後に色々なリバーブを見てみましょう。この記事を読んでから見てみると、少し親しみが湧くのではないかと思います。

どのパラメーターを操作すれば良いでしょうか。

Steinberg RoomWorks

基本的にはプリセット選択>[REVERB TIME]でOKです。

Waves H-Reverb

使いやすいリバーブエフェクト。こちらも[REVERB TIME]だけ触っとけ!というユーザーインターフェースですね。

H-Reverbは単体販売のほか、H-Seriesバンドル、Mercuryバンドルに含まれます。

Sonnox Oxford Reverb

僕が大好きなリバーブですが、少々難易度が高いです。しかしREVERB TIMEというパラメーターはありますね。まずはリバーブタイムだけ操作すれば良いでしょう。

Melda Production MCharmVerb

無料で使えるリバーブプラグイン。[LENGTH]がリバーブタイムです。LENGTHは英語で「長さ」ですね。

次回以降は実践的なリバーブの使いかたを説明していきます。

次の記事

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。

“リバーブ集中講座1 種類と基本的なパラメーター [難しさ:やさしい vol.052] リバーブの使い方” に対して6件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。