GarageBand(PC)で歌ってみたボーカルを録音する方法

歌ってみたをやってみよう!と思ったら何かで録音することになりますが、Macを持っている場合に大きな味方になるのがGarageBandでしょう。このソフト、なんと無料で使うことができます。この記事ではGarageBandで録音する方法を紹介していきます。流れを網羅していますので色々なことが書いてありますが、全部できなくても良いと思います。少しずつ覚えていきましょう!

SoundWorksKミキシング講座が本になりました!投稿されたノウハウの中から中級者向けのステップアップに適した内容をピックアップしたミキシングバイブル。20のノウハウが見開き構成でレイアウトされ、すきなページだけ読んで実践することができます。2,200円税込にて販売中です。

https://soundworksk.booth.pm/items/5210750

Step1 録音環境の準備

入出力機器の接続確認

GarageBandは録音ソフトなので、何らかの方法で声(音)をパソコンに入力しなければ録音ができません。方法は大きく2つ。パソコン本体のマイクを使用する方法と、外部マイクを接続する方法です。

外部マイクを使用する場合はオーディオインターフェースとマイクの接続を済ませ、GarageBandで使用できるか確認しておきましょう。

オーディオインターフェース:パソコンに外部音響機器を接続するための仲介ボックスのようなもの。以下の記事で解説しています。

オーディオインターフェースって何してるの?仕組みと役割解説! [vol.015 難しさ:やさしい]

また、GarageBandの音を聴くための機器も必要です。

パソコンに直接ヘッドホンを接続するほか、オーディオインターフェースにヘッドホンやスピーカーを接続することができます。注意すべきは「ハウリング」という現象です。スピーカーから出た音がマイクに入ってしまい無限ループする現象で、「キーン」という大きな音が出て機器や耳に悪い影響を及ぼすことがあります。以下の点を確認してください。

録音を行う場合の確認事項

・スピーカーを接続している場合は、スピーカーの音量をゼロにする、または電源を切る

・ヘッドホン非装着時は音量をゼロにする、または小さくする

▼歌ってみたに向いている低価格オーディオインターフェースの例

▼ヘッドホンの例(密閉型というタイプを使用しましょう)

▼コンデンサーマイクの例

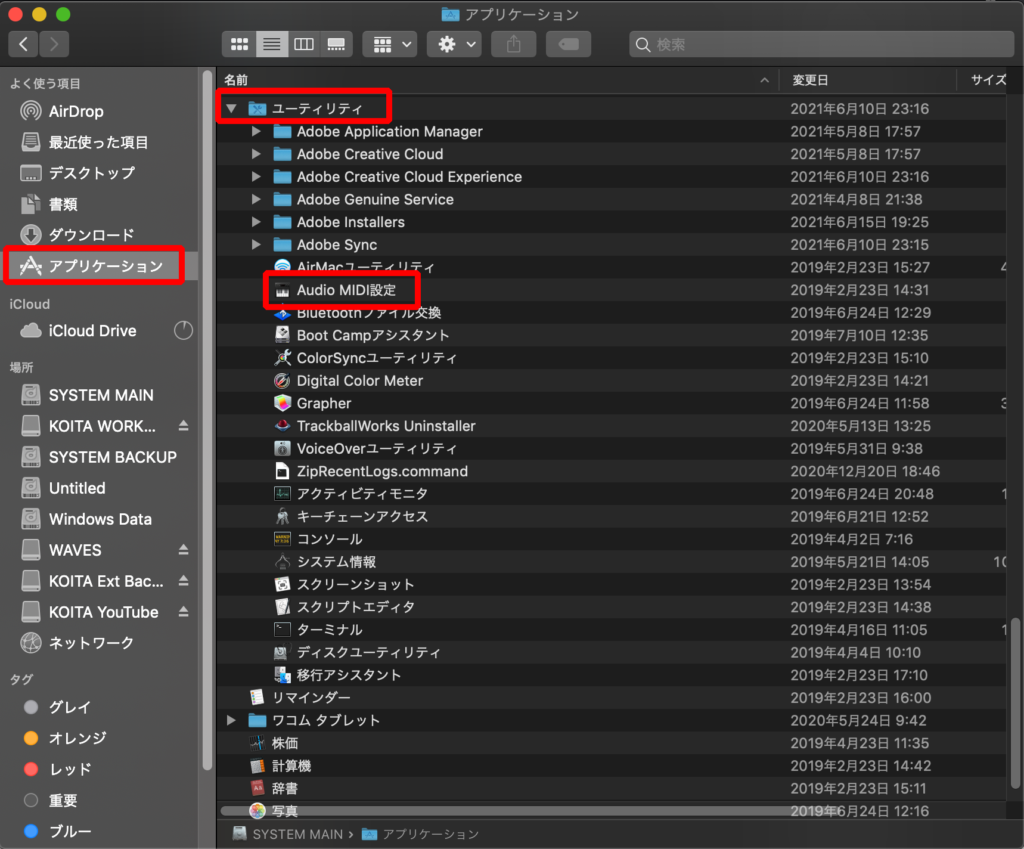

では接続の確認方法を見ていきます。[アプリケーション>ユーティリティ]に[AUDIO MIDI設定]というアプリがありますので、これを起動しましょう。

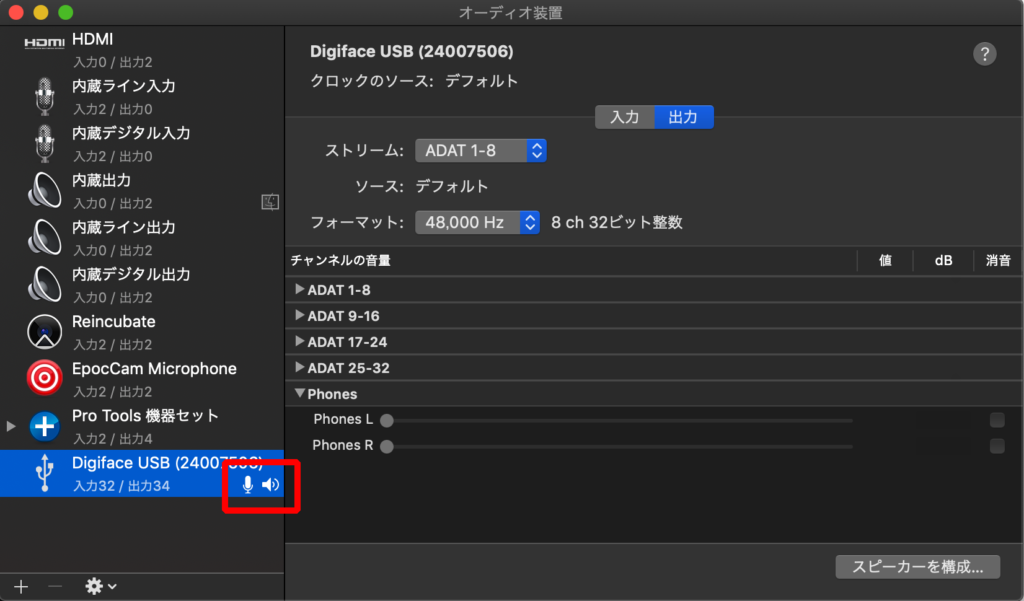

出てきた画面に、お持ちの(接続した)オーディオインターフェースの名前が表示されているか確認しましょう。次いで、オーディオインターフェースの名前に[マイク]と[スピーカー]のマークが表示されているかを確認してください。

パソコン(Mac)は、このマークが表示されている機器を入力・出力機器として使用します。

筆者の場合は[Digiface USB (24007506)]というのが機器の名前です。

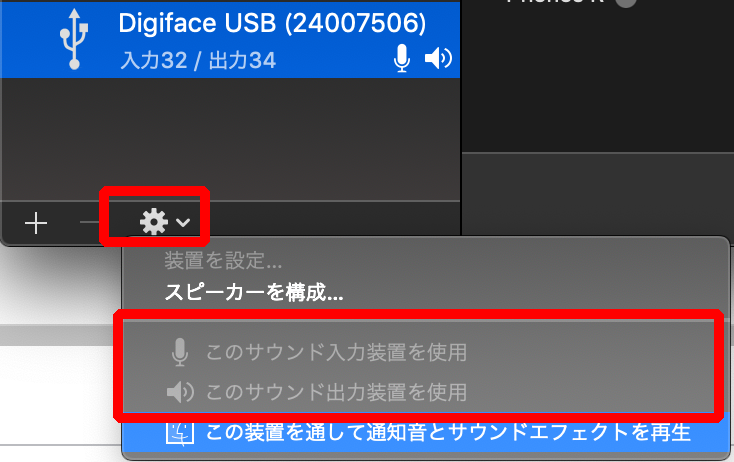

表示されていない時は、オーディオインターフェースを選択した状態で下の[歯車マーク]からメニューを表示。[このサウンド入力装置を使用]及び[このサウンド出力装置を使用]を選択すると、入力・出力装置が切り替わります。

GarageBandの起動

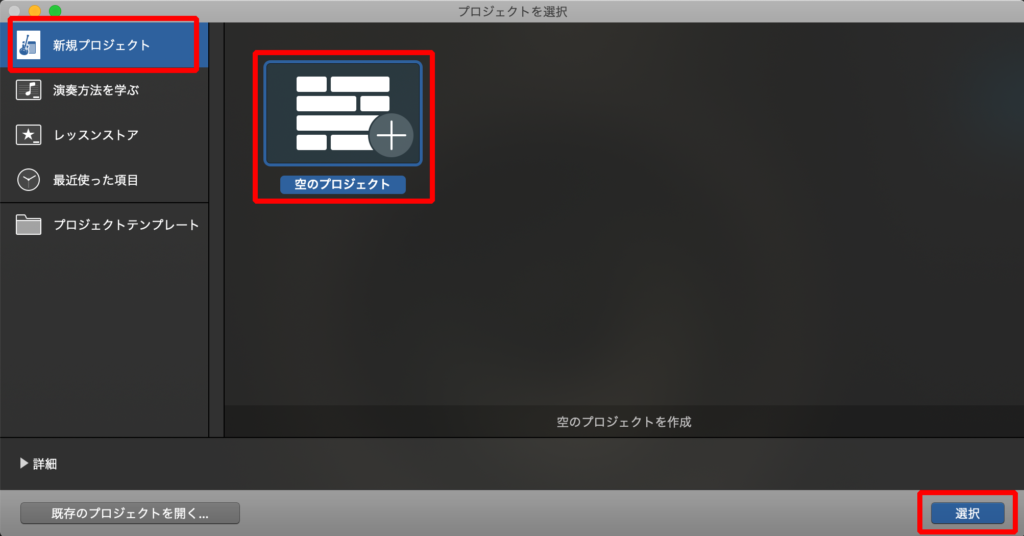

確認ができたらGarageBandを起動しましょう。すると[プロジェクトを選択]画面が表示されます。

GarageBandでは曲のことをプロジェクトと呼びます。ひとつのプロジェクトの中に様々な音や音楽のデータを格納し、プロジェクトとしてまとめています。これから新しく曲を録音する場合は[新規プロジェクト>空のプロジェクト]を選択し、右下の[選択]を選びましょう。

トラックの作成

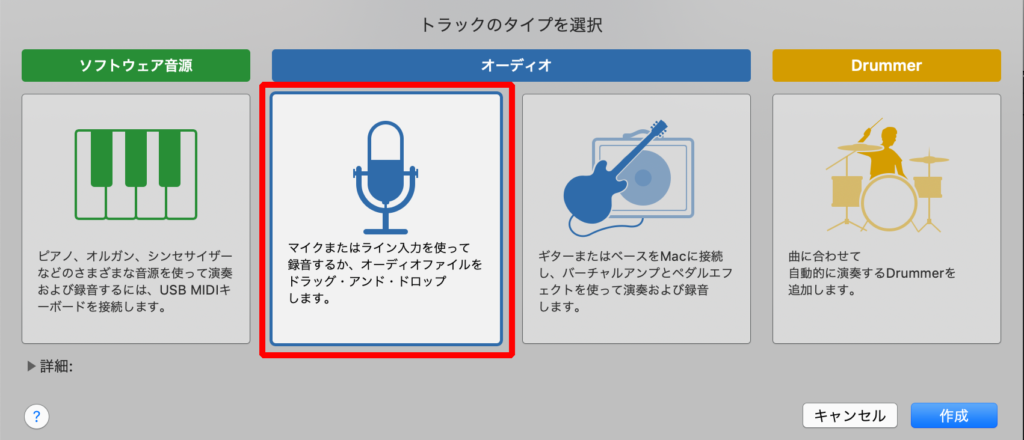

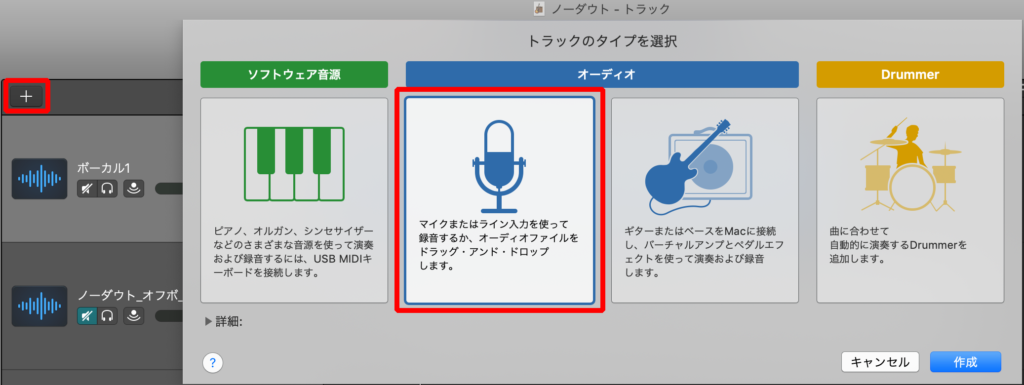

続いて[トラックのタイプを選択]画面が表れます。トラックとは録音をする場所のこと。トラックという場所を用意して、その場所に録音データを格納していきます。

GarageBand等DAWで扱うことのできるデータは大きく分けて2つあり、音のデータは「オーディオ」と呼ばれます。もう一つは演奏データ(MIDIデータ)ですが、ここでは関係ありませんので忘れましょう。

トラックのタイプでは[オーディオ>マイクの絵]を選択してください。

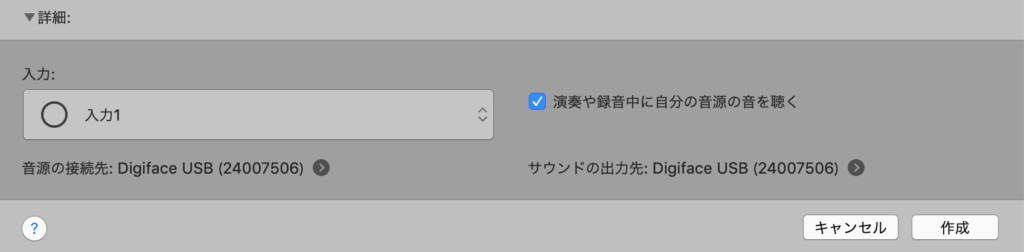

続いて[▶詳細]をクリックして開きましょう。ここでは作成するトラックにどの音を入力するかを選択します。

お持ちのオーディオインターフェースのマイクが接続されている入力の名前を選びましょう。また、右側の[演奏や録音中に自分の音源の音を聴く]にチェックを入れておきましょう。チェックを入れておくことで自分の声を聞きながら歌うことができ、快適です。

準備ができたら[作成]を選択しましょう。

これでトラックが作成され、録音の準備が整いました。[オーディオ1]と言う名前のトラックが作成されています。

録音フォーマットの変更

画像ファイルにファイル型式や解像度設定があるように、音声ファイルにも型式と解像度設定があり、録音フォーマットと呼ばれます。GarageBandは録音フォーマットの自由度が低いのですが、ひとつだけ高解像度にできる設定がありますので実行しましょう。音質に大きな差が出ます。

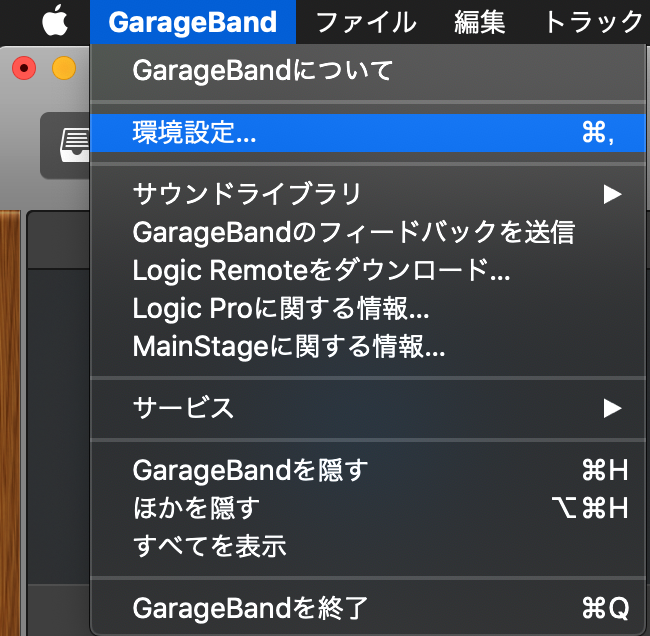

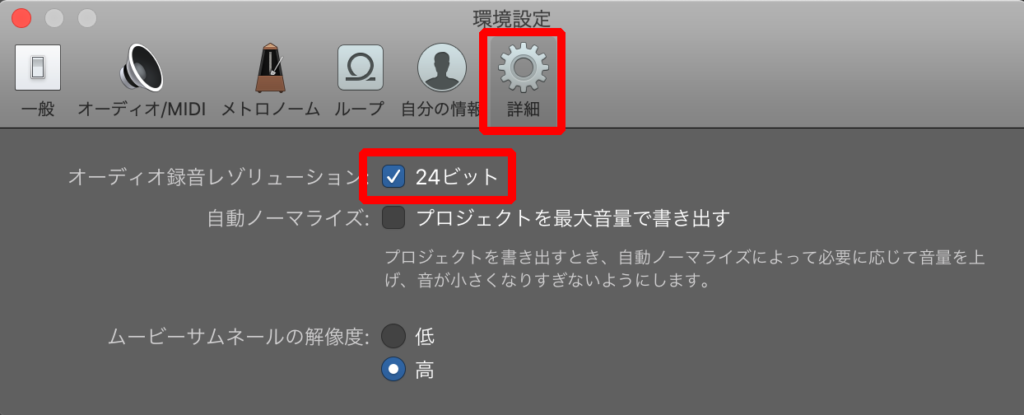

上部メニュー[GarageBand>環境設定]を選択します。

[詳細タブ]を選択し、[オーディオ録音レゾリューション]で[24ビット]を選択してください。

※24ビットを選択しない場合は16ビットという低レートでの録音になります。24ビットの方がデータ容量が大きくなりますが、16ビットと24ビットはかなり音が違うので、可能な限り24ビットで録音しましょう。

録音テスト

まずはちゃんと音が入力できているか、テストをしましょう。マイクに向かって声を出すと、[オーディオ1]トラックのメーターが動くはずです。メーターが動いていれば信号がGarageBandまで無事に入力されています。

ではこのまま[録音ボタン]を押して録音してみましょう。録音中は録音している音が画像になって表示されます。これを「波形」と呼びます。

停止すると録音が完了しますので、再生して聞いてみましょう。再生・停止は上部のボタンで操作できるほか、キーボードの[スペースキー]でも操作できます。

テスト録音で作られたデータは不要であれば削除しておきましょう。波形を選択して[Delete]キーで削除できます。

Step2 歌うための準備

オフボ音源の読み込み(インポート)

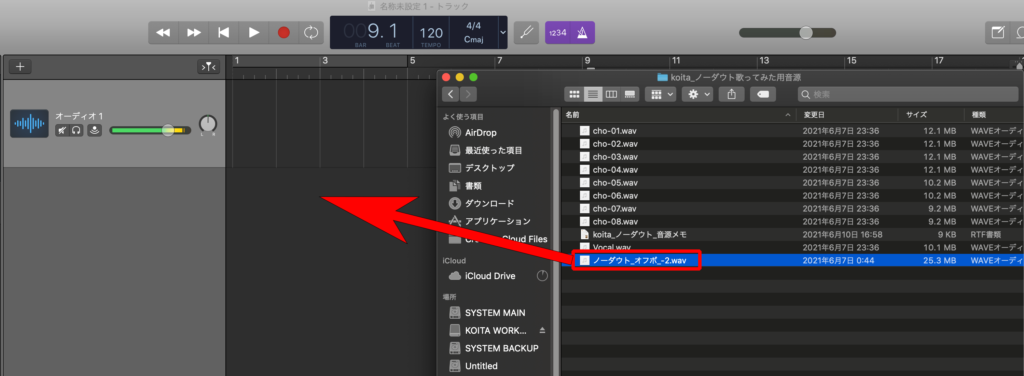

録音の準備はできましたが、このままではアカペラしか録音ができません。あわせて歌うために用意したオフボ音源をプロジェクトに読み込みましょう。このファイルを読み込むことを「インポート」と呼びます。

方法は簡単で、インポートしたいファイルをドラッグアンドドロップでGarageBandに持ってくるだけでインポートが可能です。変換が必要な場合もGarageBandが自動的に変換してくれます。

ドラッグアンドドロップでインポートした場合、オフボの場所(位置)がプロジェクトの先頭にならない場合があります。この場合は波形を掴んで先頭に移動させましょう。

テンポとメトロノームの設定

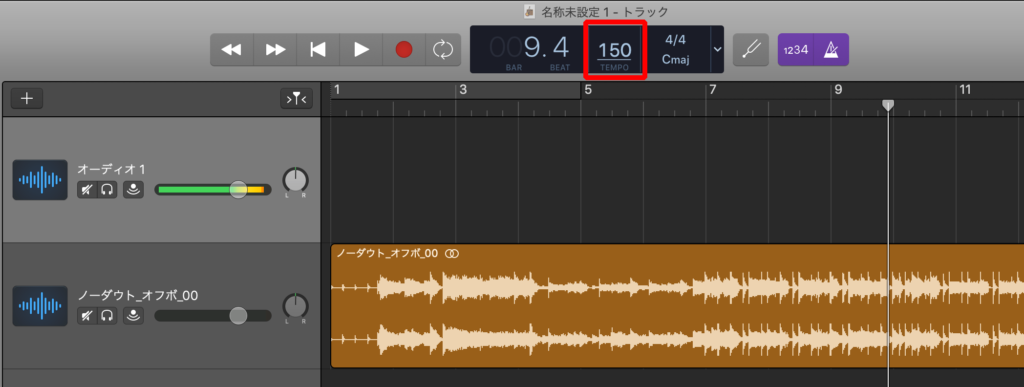

曲は速さが決まっており、「テンポ」と呼ばれます。テンポは数字で表され、数字が大きければ大きいほど早くなります。

もしも曲のテンポがわかっている場合は画面上部の[TEMPO]をダブルクリックして曲のテンポを入力しましょう。曲のテンポを入力すると小節線(縦線)が曲に合わせた表示になる、メトロノームを使うことができるなどのメリットがあります。

テンポが判明していない場合は以下のように設定を変更しましょう。テンポ表示のズレが気にならなくなります。

まずは[メトロノーム]と[カウントイン]を消灯させます。双方テンポが判明していることが前提の機能です。また、カウンター右の下矢印をクリックして開き、[タイム]を選択しましょう。

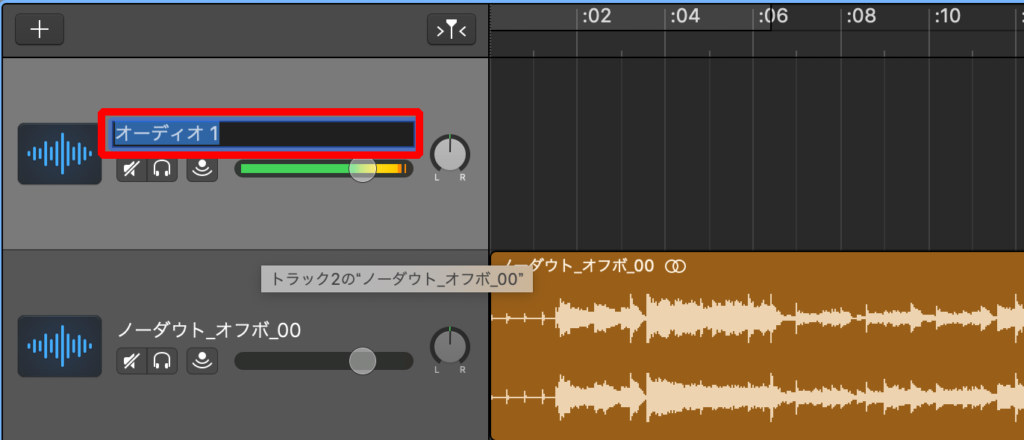

トラック名の変更と保存

準備が整ってきましたので、録音するトラックの名前を変更しておきましょう。トラックの名前をダブルクリックすると変更できます。複数のボーカルを録音することを考慮し、「ボーカル1」など数字が入った名前が良いでしょう。

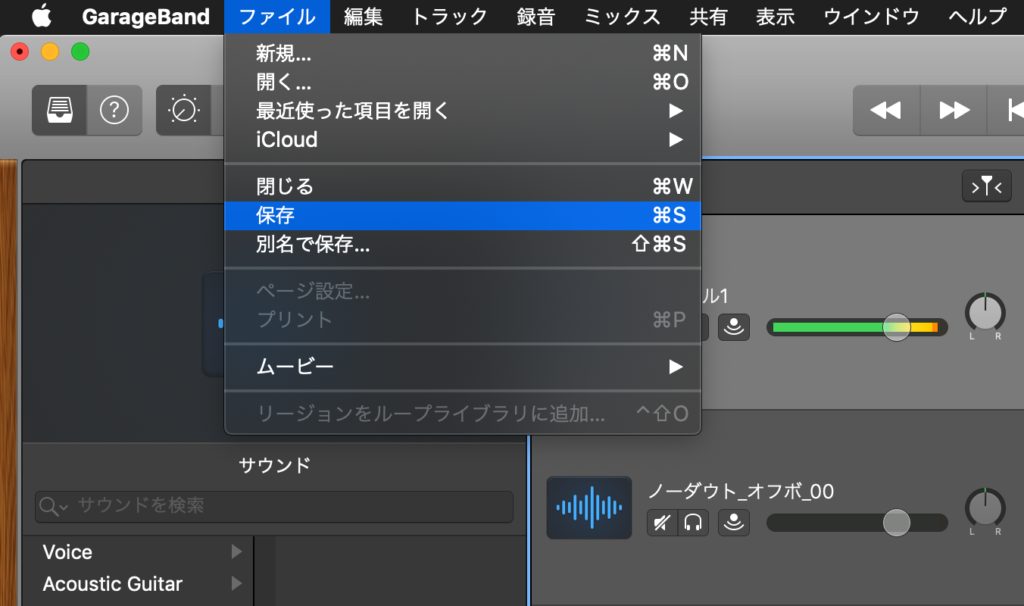

そろそろ一度保存をしておきましょう。稀にアプリが動かなくなる(固まると言います)ことがありますが、保存を行った時点でデータが固定されますので、保存をするまでのデータは失われます。定期的に保存する癖をつけておきましょう。

保存は[ファイル>保存]もしくは[⌘+S]で保存できます。

Step3 録音と編集

リバーブをつけて歌いやすく

カラオケに行くとエコーをかけて響きを付加し、歌いやすくします。同じことがGarageBandでも可能です。

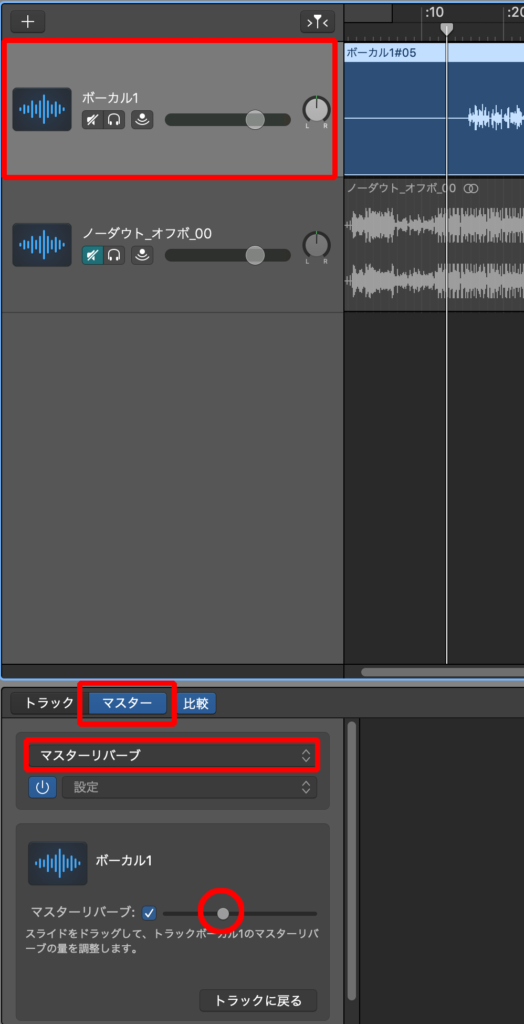

ボーカルのトラックを選択した状態で画面下部[マスター]を選択。[マスターリバーブ]と表示されているか確認し、その下の[マスターリバーブ]フェーダーを上げてみましょう。かなり歌いやすくなるはずです。大きさは歌いながらちょうど良い量を見つけていくと良いでしょう。

録音テストとレベル調整

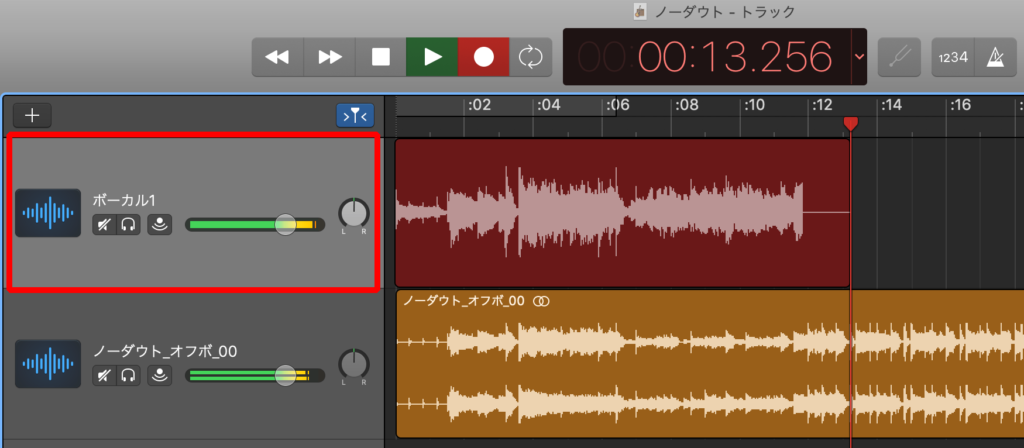

もう録音の準備は完了していますので、録音ボタンを押せばボーカルが録音できます。注意点は、選択しているトラックに録音されます。例えばオフボのトラックを選択した状態で録音を行うとオフボのトラックにボーカルのデータが上書き録音されてしまいます。

ボーカルのトラックが選択された状態で録音を開始しましょう。

1回目の録音ではレベル(録音している音量)に注意しましょう。録音する音量を「録音レベル」と言いますが、大きすぎると歪んでしまい、あとから修復ができません。ボーカルトラックのメーターが赤くならないようにオーディオインターフェースの入力レベル調整つまみを調整しましょう。

目安としては、一番音量が大きい時に8分目くらいを狙ってください。

以下の記事で詳しく説明しています。

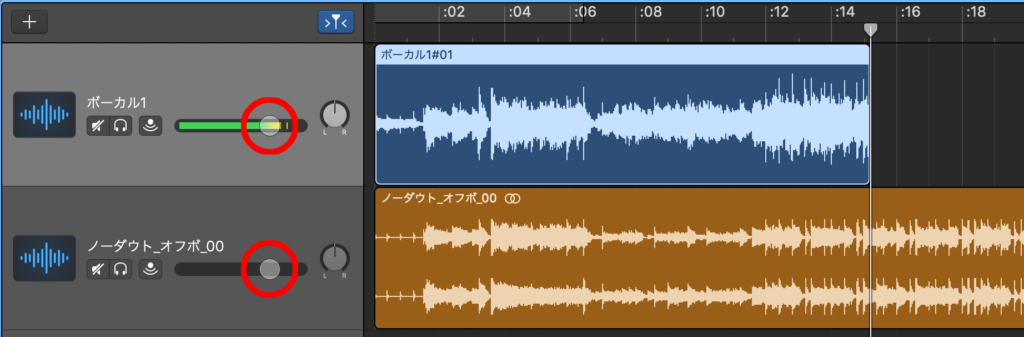

また、オフボの音量も歌いやすい音量に調整しましょう。オフボ、ボーカルそれぞれの音量は、それぞれのトラックのフェーダーという操作子で調整できます。

テイクを重ねる

音量バランスが整ったら何度も納得いくまで録音を重ねるのみです。1回の録音を1テイクと呼びます。何回も歌うことをテイクを重ねると表現します。

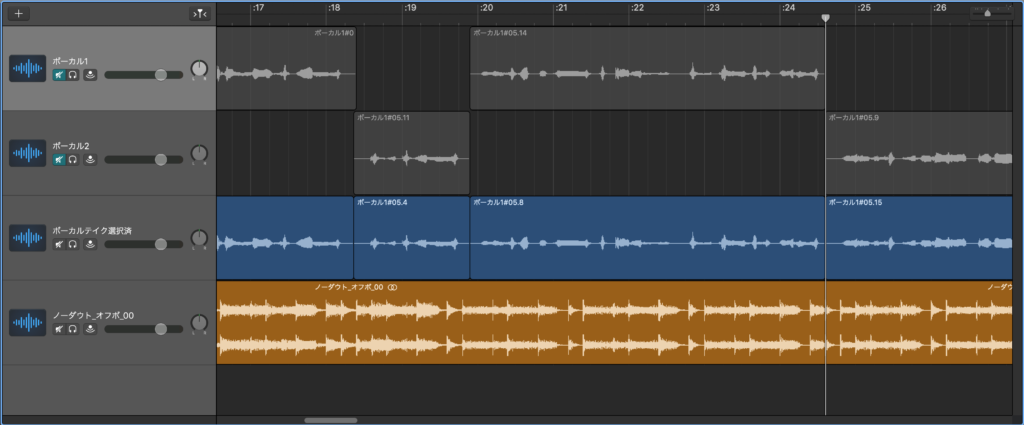

レコーディングにおいては、ひとつのトラックに何度も重ねて完璧なテイクを完成させることもありますが、何回も録音して良いところをつなぎ合わせる手法が多く用いられます。録音したテイクを残しておくためには、録音1回につき1トラック作っていくのがわかりやすいでしょう。

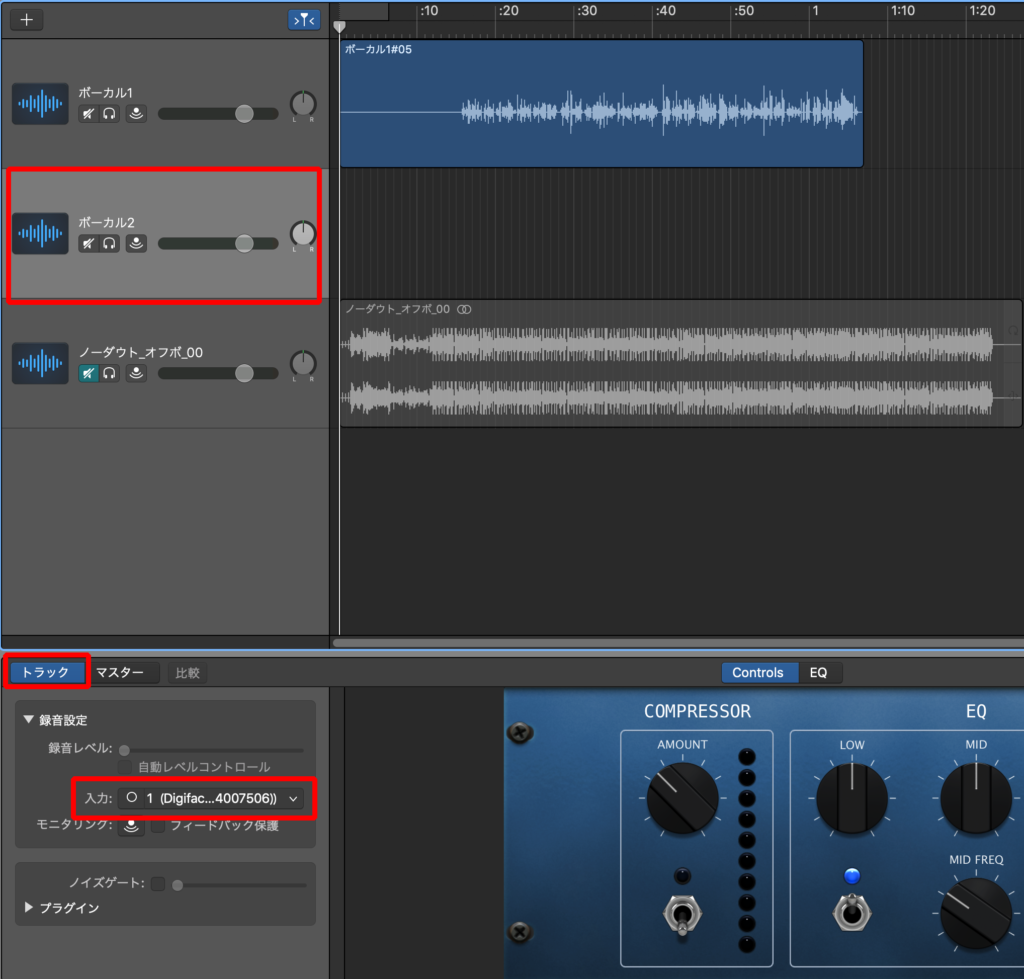

新しいトラックを追加するには左上の[+]をクリックして[トラックのタイプを選択]ウインドウを表示します。表示されたら先程と同じように[オーディオ]を選択してトラックを作成しましょう。

新しく録音するトラックができました。もし音が出ない場合は、画面下部の[入力]が正しく選択されているか確認してください。

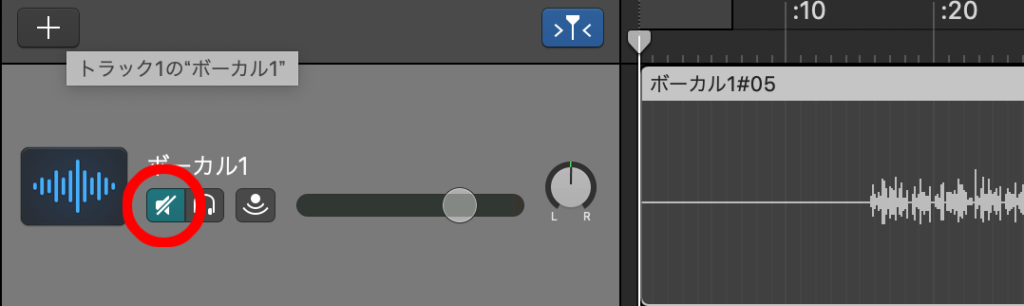

ミュート

ボーカルを何回も録音する場合は、録音しているトラック以外は音が出ない状態にしましょう。これを「ミュート」と呼びます。ミュートするには各トラックの[ミュート]ボタンを点灯させます。

※テイクの選択(テイク編集)

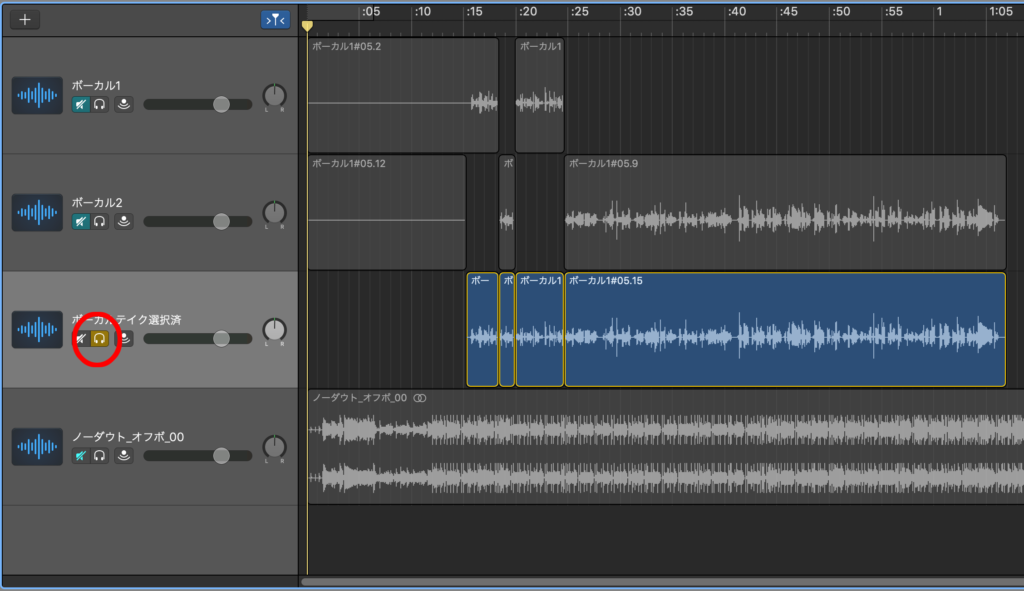

テイクの選択はしなくても大丈夫ですが、選択済みの完成ファイルを作ってもらえるとMIXする人間は大変助かります。テイク選択する場合は新しいトラックを作成し、そのトラックに気に入った部分を切り取ってまとめていきます。

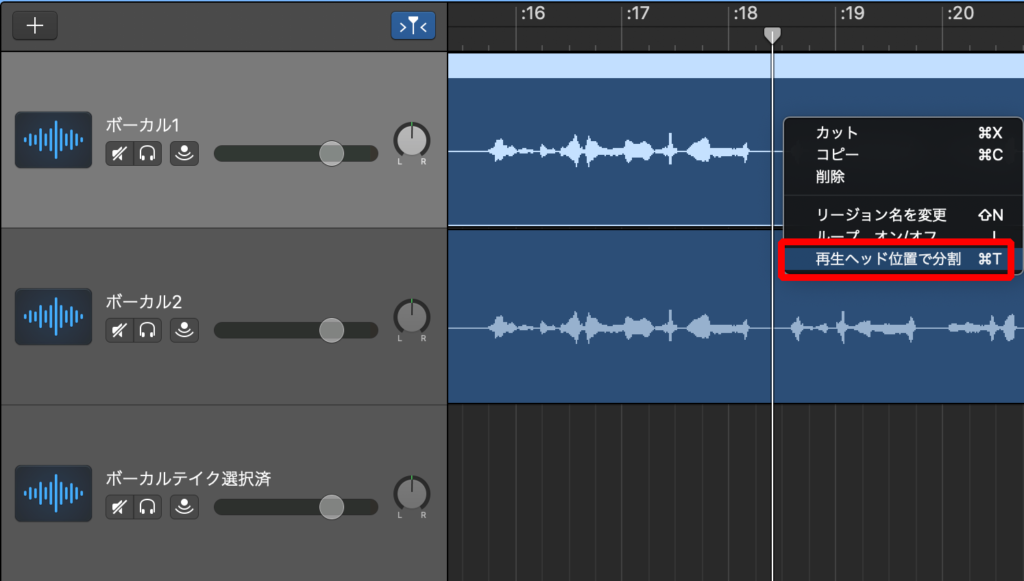

テイクを分割するには、[分割したい場所で右クリック>再生ヘッド位置で分割]を実行します。

Step4 書き出し

完成したボーカルトラックをMIX師さんなど他の人に渡すためには、GarageBand以外でも使える状態にする必要があります。一般的に流通しているファイル型式に変換することで他の人も聞けるようになりますが、この作業をGarageBand等DAWソフトの外に出すという意味で「書き出し」と言います。

GarageBandでの書き出し

他の人がファイルを扱う際に、録音したトラックがそれぞれ異なるファイルになっている必要があります。

例えば、メインボーカルとハモリのトラックが一緒になっていると音量調整などができないため、別のファイルとして渡します。

音ひとつに対してひとつのファイル、つまり1プロジェクトで複数のファイルとなる状態を「パラデータ」と呼びます。パラとはパラレルのことであり、「バラバラになった状態のデータ」のようなニュアンスです。

高価なDAWではパラデータ書き出し機能がありますが、GarageBandにはありません。GarageBandでパラデータを作る場合は、トラックひとつで1回の書き出し作業を行う必要があります。

書き出し手順

まずは書き出しをしたいトラックを[ソロ]にします。ソロとは指定したトラックの音だけが出る状態で、ソロスイッチをオンにするとソロスイッチがオンになっているトラックの音だけが出ます。各トラックのヘッドホンマークが[ソロスイッチ]です。

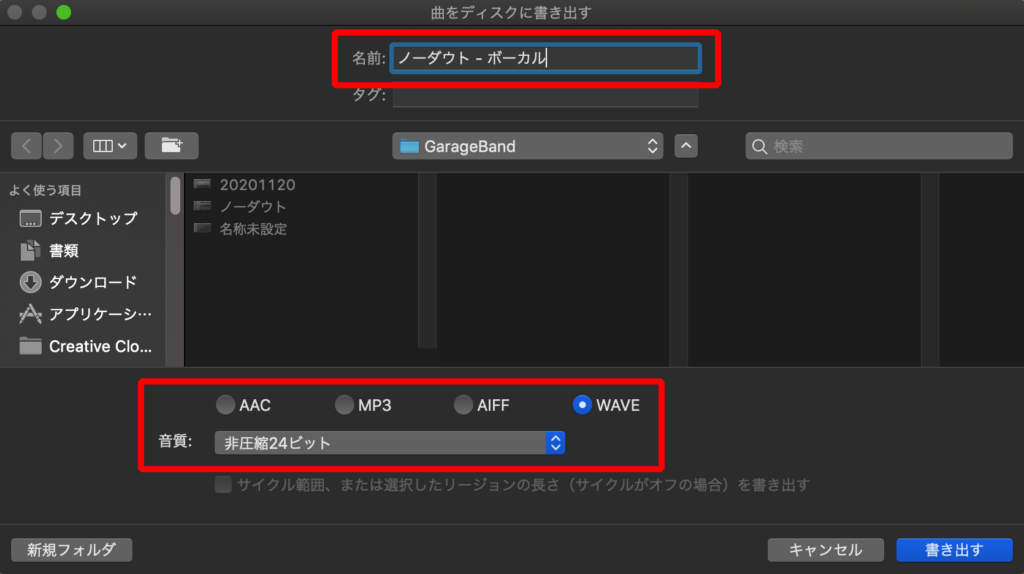

ソロにした状態で、上部メニュー[共有>曲をディスクに書き出す]を選択します。

ポップアップウインドウが表示されますので、ファイルの名前を指定します。ここでは「曲名_トラック名」としておくのが良いでしょう。

下の選択肢では[WAVE]を選択します。これはファイル型式のことです。次いで[音質]では[非圧縮24ビット]を選択しましょう。

準備ができたら[書き出す]を選択すると書き出しを開始します。書き出しは「バウンス」とも呼ばれます。終わると自動的に終了します。

ファイルの確認

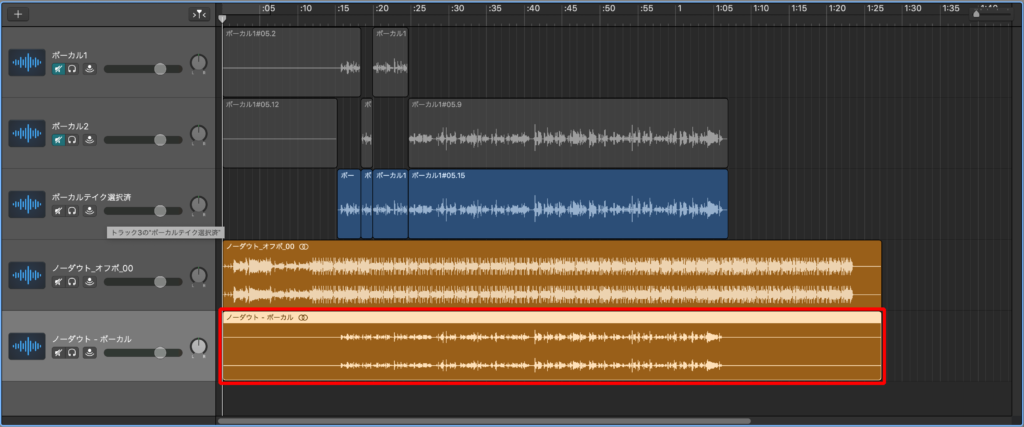

他の人に渡すファイルですので、正常に書き出しができているか確認しましょう。書き出したファイルをドラッグ・アンド・ドロップで再度プロジェクトにインポートします。ソロで再生して音に問題がないか確認しましょう。

読み込んでみると以下の画像のようになっていました。波形が1本だったものが2本になっていますが、これは正常です。(それぞれモノラル/ステレオと呼び、本来はモノラルで書き出すべきですが、GarageBandはモノラル書き出しに対応していません。MIX師さん側でモノラル化して使います。)

ファイルの送り方やファイル名などについては以下の記事で説明しています。

頭出しについて

MIX師が歌ってみたMIXを行う際に、オフボ音源とボーカル音の時間軸(横位置)が合っていないとMIXすることができません。本記事で紹介する方法では、先程の写真の通り自動的にオフボ音源とボーカルの位置が合うようになっています。(書き出されたボーカルファイルの冒頭に空白が挿入されていることに注目してください。)

※iPhone(iOS)版のGarageBandでは頭出しが困難だそうです

書き出しがよくわからない人のための裏技

渡す相手がGarageBand(同じ環境)を持っている場合は裏技があります。お相手に確認の上使ってください。

GarageBandのプロジェクトファイルごと送るという方法があり、この方法であれば書き出し作業が不要です。

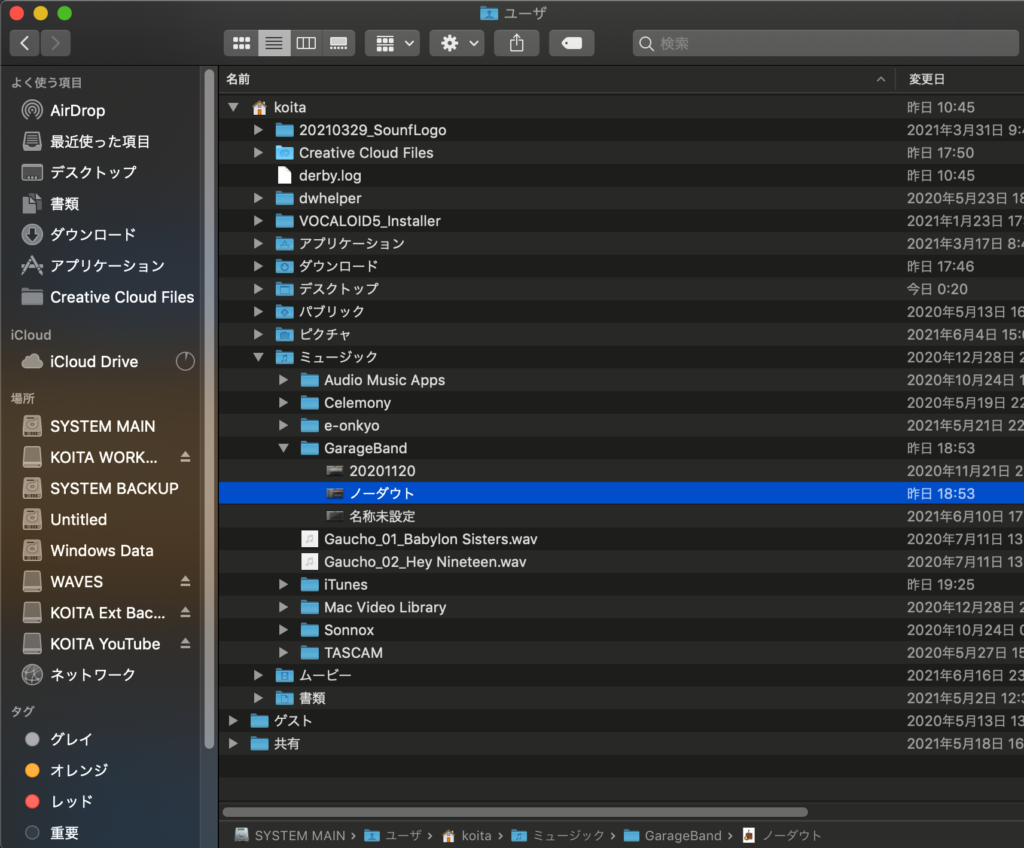

GarageBandのプロジェクトファイルを保存していると思いますので、保存した場所を探してファイルを見つけてください。初期設定の場合は[ユーザー名>ミュージック>GarageBand]フォルダに保管されています。このファイルをそのまま相手に送りましょう。

iPhone GarageBandの場合:GarageBandプロジェクトファイルをiCloud Drive経由で共有することが可能で、iPhoneしか持っていない人にお勧めの方法です。

GarageBandでボーカルを録音する方法、いかがだったでしょうか。

重要なのは1回でうまくいくことは無いということ。何回も録音をしていくことで最適なセッティングが見つかり、音質も作業効率も向上していきます。経験を重ねることで上達しますので、まずは挑戦してみると良いでしょう。MIX師さんも初めてだと伝えればそれに合わせた対応をしてくれるはずです。良い作品が出来上がるといいですね!

歌ってみたオススメ機材

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。

“GarageBand(PC)で歌ってみたボーカルを録音する方法” に対して2件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。