Auto-Tuneでのピッチ修正の様子を紹介 Melodyneとどっちがいい?[難しさ:やさしい vol.079] 歌ってみた/MIX/Celemony/Antares

ボーカルのピッチ編集と言えばCelemony Melodyneがスタンダードですが、Melodyne以外にもピッチ編集を行うソリューションは存在します。中でもAntares Auto-Tuneは定番のひとつ。そもそもAuto-Tuneの方が先発であり、歴史あるソフトウェアです。Melodyneを使っている人の中でもAuto-Tuneが気になる人はいると思いますので、Auto-Tuneを使ったボーカル編集の流れやコツを紹介していきたいと思います。

動画版はこちら

目次

Auto-Tuneとは

Auto-Tuneはピッチ補正を行うプラグインエフェクトで、ボーカルのピッチ修正ソリューションとしては定番のひとつです。を初めて使ったのはおそらく2000年代初頭、地方アイドルが活況だった頃にその制作で多用していました。

現在は以下4つのグレードが販売されていますが、Auto-Tuneを有効に活用したい場合はAuto-Tune Proがお勧めです。しかし、なかなかのお値段です。

※本記事及び動画では旧バージョンのAuto-Tuneを使用しています。リンク先は最新バージョンとなっておりますので、若干画面や操作性が異なります。(2024/2/23追記)

また、Auto-Tune EFX+というプラグインもありますが、これはボーカルエフェクターです。EFX+もなかなか使えるのですが、別の機会に紹介します。ピッチ修正したい人は間違えてEFX+を買わないように注意して下さい。

Proをお勧めする理由はただひとつ、「GRAPHモード」の有無です。Auto-Tuneのピッチ補正は自動か手動の2つに分けられます。手動修正である「GRAPHモードを」が搭載されているのがProだけなのです。

自動でちょっと使いたいということであればAccessが手頃で良いでしょう。Artistはライブ向けで機能が多いバージョンですが、Artistも安くはないのでコストパフォーマンスを考えると微妙です。買うならProかAccessで良いと思います。Melodyneを持っている人の場合はPro購入はかなり勇気がいるでしょう。筆者の感覚では音質的にはAuto-Tuneに分があり、操作性はMelodyneに分があります。修正が少ない音源の場合にAuto-Tuneを使うことが多いです。

Auto-Tuneでピッチを自動で修正する方法

実際の使用の流れとコツを見ていきましょう。あくまで筆者個人の使い方なので、ご了承下さい。

使い方が簡単なAUTOモードから見ていきましょう。

ピッチ修正したいトラックにAuto-Tuneをインサートします。Auto-Tune Accessを使用していますが、Auto-Tune ArtistやAuto-Tune PROのAUTOモードでも同じです。

続いては[KEY][SCALE]を設定しましょう。

Auto-Tuneは、楽曲のキーやスケール(調と音階)をターゲットにピッチを修正するため、ゴールとなるキーとスケールの設定が必要です。キーとスケールは楽曲で使う音を決めたのルールのようなもので、ハ長調(Cメジャー・スケール)であれば「(基本的には)ドレミファソラシド=白い鍵盤」だけを使って曲を作ります、といったルールです。

しかし曲の中でキーやスケールが変わることもありますし、そもそもキーやスケールを調べるのは楽器ができない人にはかなり大変です。

ということで、[KEY][SCALE]の設定は[C][CHROMATIC]の設定にしてみて下さい。[CHROMATIC]は12個の音すべてを使うという意味になるため、[C][CHROMATIC]の設定ですべての曲に対応できます。ただし半音以上ピッチがずれている場合は自動修正しきれませんのであしからず。

ほとんどの場合は[C][CHROMATIC]設定で事足ります。この設定で修正しきれない場合はProのGRAPHモードを使用します。

続いては[RETUNE SPEED]を設定します。[RETUNE SPEED]は修正の反応の速さを決めるパラメーターで、FASTに振り切らせればケロケロボイスになります。逆に自然な修正をしたい場合はSLOW側に設定します。筆者の場合は以下のSLOWとMEDIUMの中間くらいの設定が多いです。

ちなみに、Auto-Tune AccessではSLOW/MEDIUM/FASTの3段階ですが、Auto-Tune Proの場合は400段階です。しかも以下の画像の位置が100で、FASTが0、SLOWが400と、均等ではありません(苦笑)。筆者はRETUNE SPEED:100程度の設定にすることが多いです。

また、Proの場合は[INPUT TYPE]を選択することで、より適した音質で修正することができます。このパラメーターも実際には[ALTO/TENOR]で使うことがほとんどです。

あとは再生すれば自動でピッチが修正されます。お好みで[HUMANIZE]を上げていくとより自然な修正になりますが、[HUMANIZE]を上げなくても十分な修正であることが多いです。HUMANIZEはロングノート(長い音)の場合にRETUNE SPEEDが自動で変化して人間らしい変化となります。

Auto-Tuneの良いところは、修正後の音がなめらかで自然、聞きやすいということです。

Auto-Tuneでピッチを手動で修正する方法

それではAuto-Tune Proのみに搭載されるGRAPHモードでの修正を紹介します。Melodyneが発売されるまではAuto-TuneのGRAPHモードでみんなピッチを直していました。1トラック修正して2万円などのギャラがもらえた時代もありました、、、(;・∀・)

GRAPHモードでは、元トラックのピッチをAuto-Tuneに覚えさせることから始めます。Melodyneと異なりAuto-Tune内に録音するのではなく、時間軸に沿ったピッチの変化だけを覚えさせます。

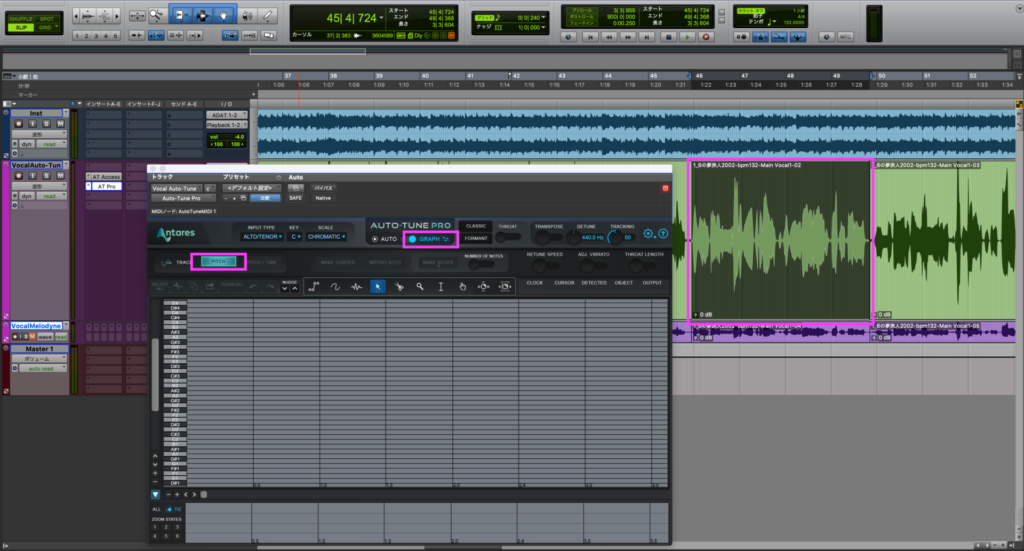

GRAPHモードに切り替えた上で修正したい箇所を選択し、[PITCH]ボタンを点灯させます。この状態で再生することでAuto-Tuneがピッチカーブを記憶します。

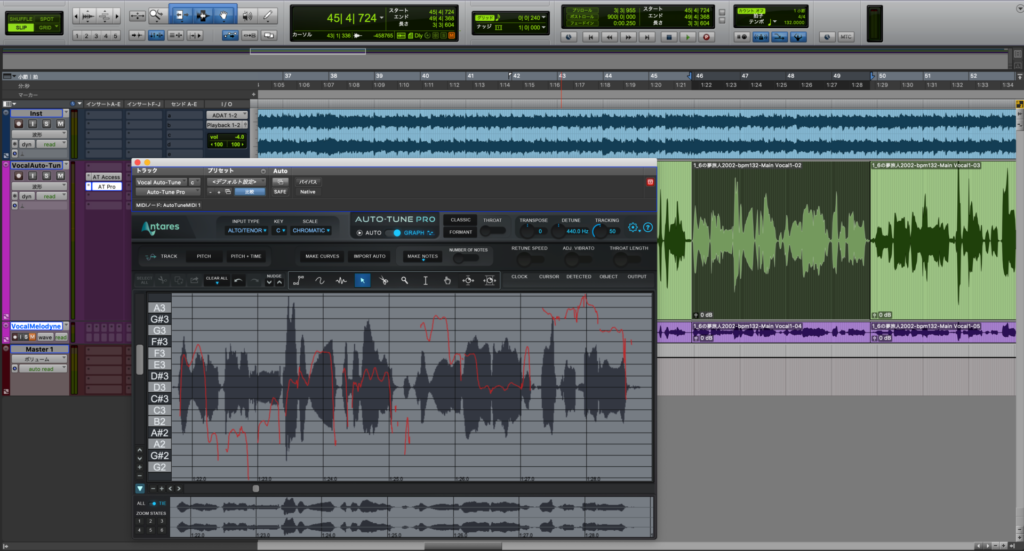

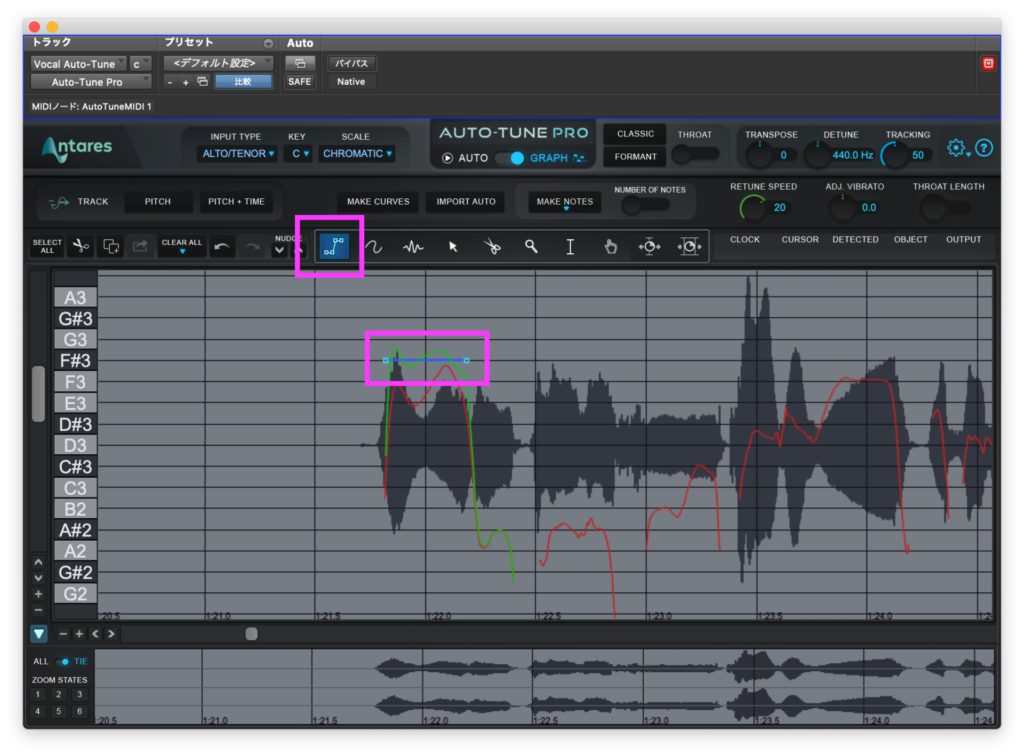

以下のように波形とピッチカーブが表示されますが、Auto-Tuneに録音されたわけではありません。

続いてはターゲットピッチ(修正のゴール)をラインツールで書いていきます。「このピッチにしてほしい」という高さに水平の線を引けばOKです。線を引くと修正後のピッチカーブが緑色で表示されます。

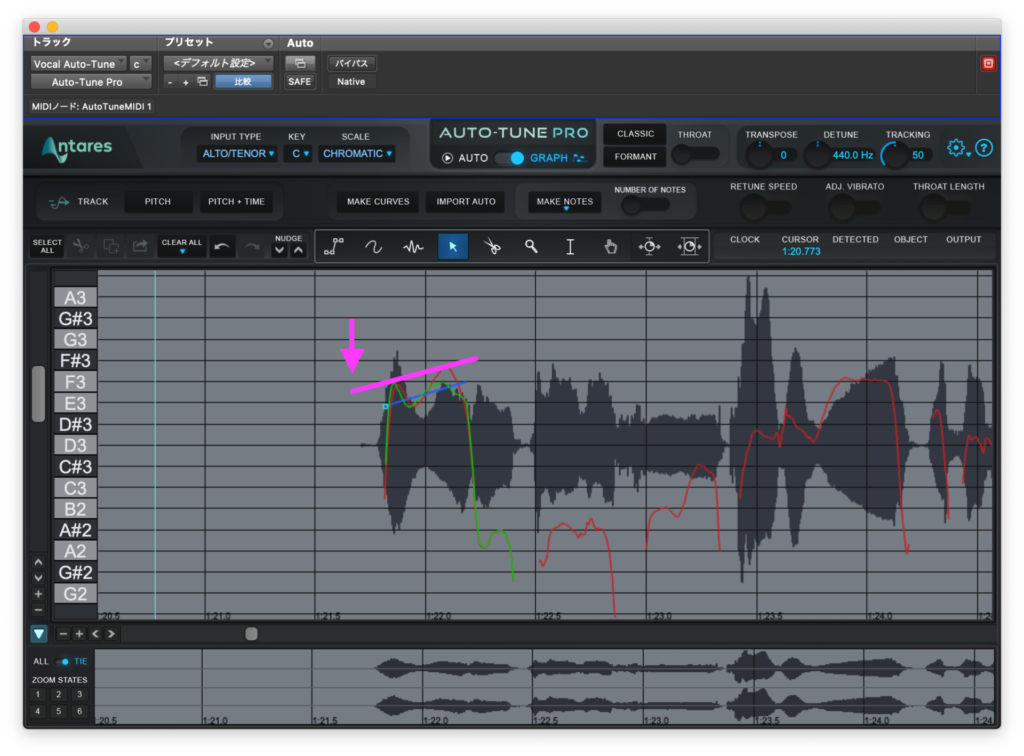

書いた直線は上下に平行移動もできますし、片側だけを下げることもできます。

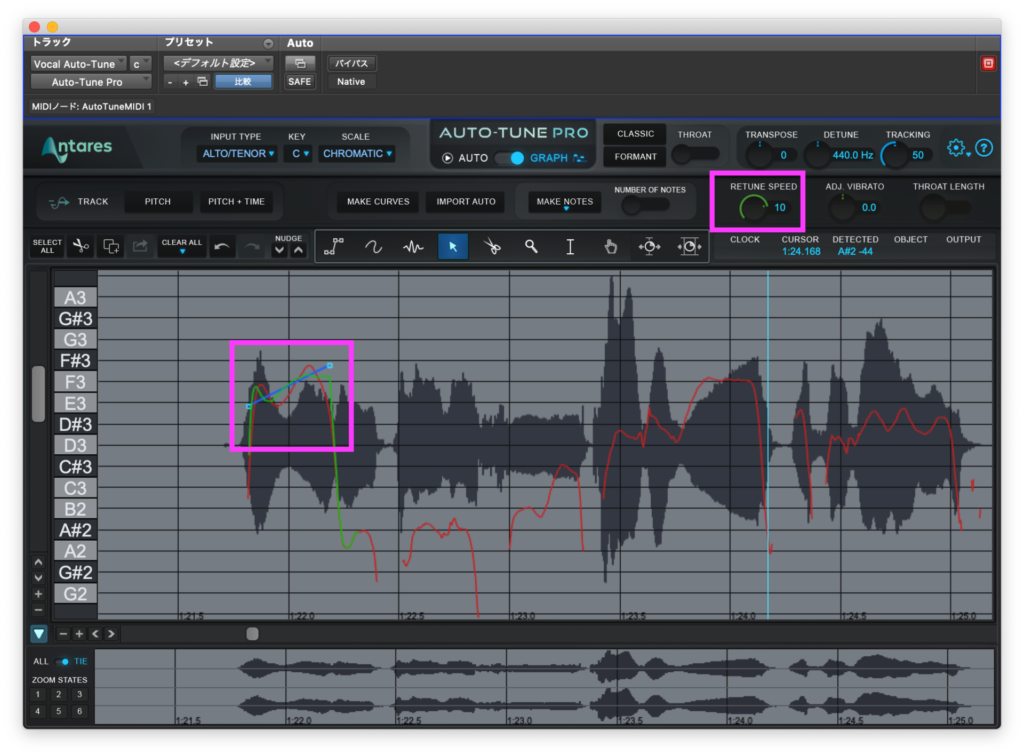

書いた線を選択し、[RETUNE SPEED]を変更するとピッチ修正の速度が変わり、ピッチカーブも変わります。AUTOモードの[RETUNE SPEED]と同じです。修正結果を聞いてケロケロ具合が気になる場合は数値を下げましょう。

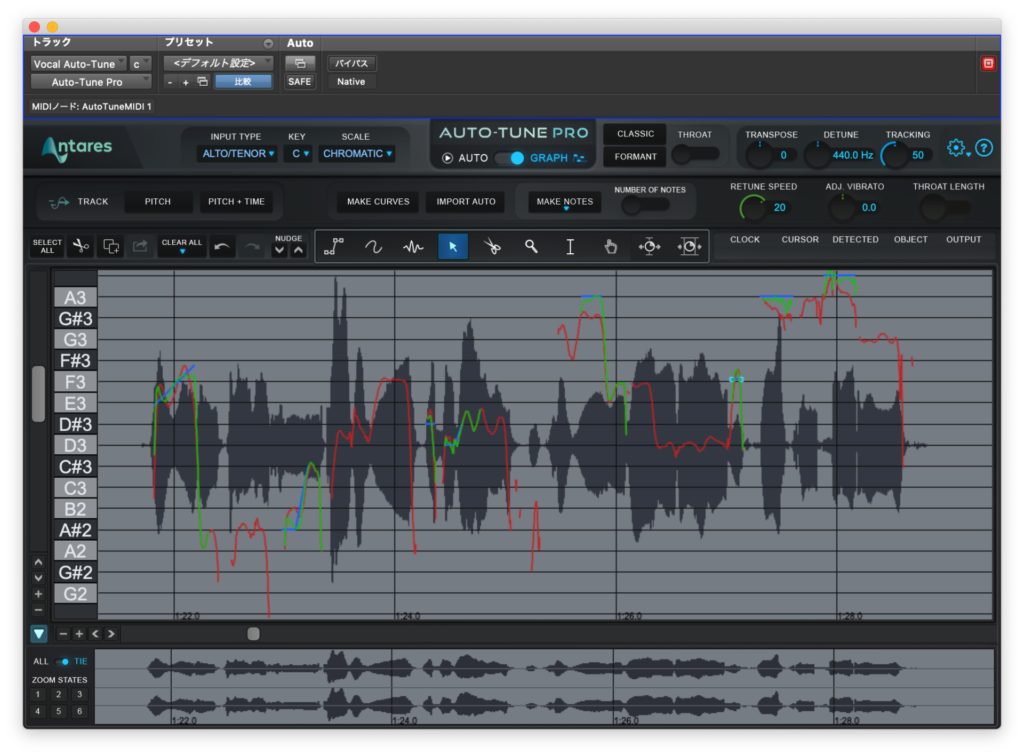

あとは同じ要領でピッチが気になるところに線を書いていけばOKです。

最新のAuto-Tuneは色々な機能があるのですが、基本的にはここで紹介した方法だけでほとんどのケースに対応できると思います。

Auto-TuneとMelodyneの比較

Melodyneでも同じセクションを修正してみました。

音質についてはやはりAuto-Tuneの方が耳馴染みが良い印象がありますが、好みの領域かもしれません。むしろソロで聞くとMelodyneの方が良いようにも聞こえますが、オケに合わせるとAuto-Tuneの方が自然に聞こえる気がします。これは過去の作品を踏まえたうえでの感覚値なので、特に裏付けはありません。

Melodyneはピッチ修正をしなくとも音を分割しますが、特につなぎ目に違和感を感じることが多いです。Auto-Tuneの場合修正しない音はノータッチという構造なので、全体を通して聞くと自然な音に聞こえるのかもしれません。

以下にまとめてみました。

- 結果論では、音質についてはややAuto-Tuneの方が自然?Auto-Tuneで作業すると結果的にノータッチの音が増えるのでその影響もありそう。

- Auto-Tuneはピッチと波形だけで音を判断するため、音の判別は慣れや音楽的素養が必要。

- Auto-Tuneの方が余計なところに手を出さずに済む。

- ピッチカーブ編集の自由度はAuto-Tuneの方が高い。

- Auto-Tuneの方が音が崩壊しにくい。

などなど、挙げていくとAuto-Tuneも結構良いのですが、総合的な作業性を考慮するとMelodyneに軍配があがります。また、エントリー層でも使いやすいのはMelodyneでしょう。ユーザーインターフェースが優秀です。

まとめると、ピッチが良い「上手な人」の場合はAuto-Tuneが良い場合があります。ピッチの良い人とピッチの悪い人では修正の方向性・コンセプトが大きく異なり、ピッチが良い人の場合は「いかにピッチ修正せずに完成させるか」が重要になります。このような、「どうしても気になる場所だけ修正したい」ケースにおいてはAuto-Tuneの方が優れていると感じました。

実際のところ、特に歌ってみたでは修正箇所が膨大なので、作業性の高いMelodyneを使うことがほとんどです(^_^;)

以上、AUTO-TUNEをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。値段がもう少し安ければもっと気軽に使えるのですが、Melodyneがある現在、保有するのはなかなか勇気がいります。しかしAUTO-TUNEの使い勝手は慣れてしまえばかなり効率的です。ぜひ体験版でテストしてみて下さい。

AUTO-TUNEのマニュアル

https://www.antarestech.com/mediafiles/documentation_records/Auto-Tune_Pro_Manual.pdf

SoundWorksKミキシング講座が本になりました!投稿されたノウハウの中から中級者向けのステップアップに適した内容をピックアップしたミキシングバイブル。20のノウハウが見開き構成でレイアウトされ、すきなページだけ読んで実践することができます。2,200円税込にて販売中です。

https://soundworksk.booth.pm/items/5210750

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。