ケロケロボイスの作り方 [vol.033 難しさ:やさしい] 歌ってみたMIX/ボーカルミックス

ボーカルミックスで必須のテクニックとも言えるケロケロボイス(ロボットボイス)の作り方を紹介します。

作り方とあわせて仕組みをご紹介。いくつかの方法でケロケロエフェクトを作ってみます。色々な方法で同じような音を作っていくことで経験が増え、活用の幅が広がっていくと思います。

歌い手さんがMIX師さんに頼む時は「〜の部分をケロケロでお願いします!」と伝えれば大丈夫でしょう。他のエフェクトより簡単に伝わるはずです(笑)。このページを読んでから依頼すれば伝わりやすくなりますよ(^o^)

それでは、行ってみまししょう!

動画版はこちら↓

目次

ケロケロエフェクトとは?

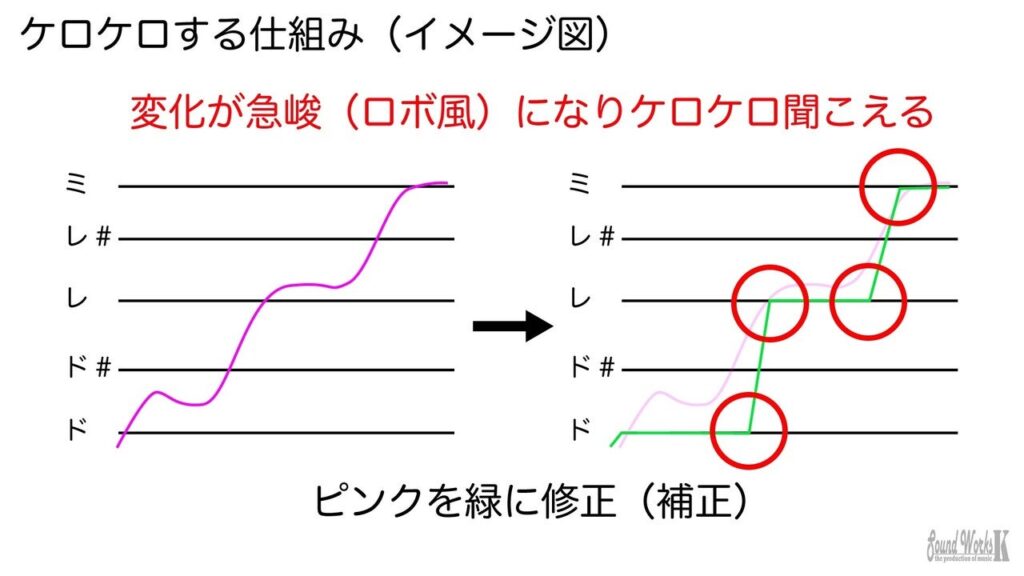

ケロケロエフェクトの正体は、高速のピッチ補正によって生まれる人間らしくないピッチの変化(ピッチカーブ)です。ケロケロと聞こえるのでケロケロと呼ばれます。

歌のピッチ(音高=音の高さ)を修正する作業及びエフェクトをピッチ補正、ピッチ修正と言いますが、ピッチを修正する時に「どのくらいの反応速度で」「どのくらい修正するか」を決めます。それぞれ「高速で」「完全に補正する」と、ケロケロっとした声になってくるのです。

図を見てみましょう。

修正後のピッチのカーブが人間には難しいカーブとなり、結果的にケロっと聞こえます。人間はいきなりピッチを移動できず、フレットレス楽器のように無段階に移動します。これに対して段階的に(デジタル的に)移動するので、ロボットっぽいのです。

ケロケロエフェクトの演出効果

ケロケロエフェクトは「人間らしくない音」。従って、生み出されるイメージも「近未来」や「デジタル感」「無機質」など非人間的なイメージになります。楽曲のデジタル感を加速させるために適した手法です。

ケロケロを作ってみよう!

ケロケロさせるにはピッチ修正エフェクト(ピッチ修正ツール)が必要になります。

ピッチ修正エフェクトにおいて、「どのくらいの反応速度で」「どのくらい修正するか」を決めるパラメーターを、可能な限り強めに設定します。まずは「最速」「最大」にしましょう。つまり、2つのパラメータを操作すればケロケロを作ることができます。

ピッチ修正エフェクト・ピッチ修正ツールはリアルタイム型とピアノロール型に分かれます。(この名称が僕がつけた名前なので、一般的に通じるかはわかりません笑)

ケロケロエフェクトを簡単につくれるのはリアルタイム型のピッチ修正エフェクトです。

いくつか紹介しましょう。

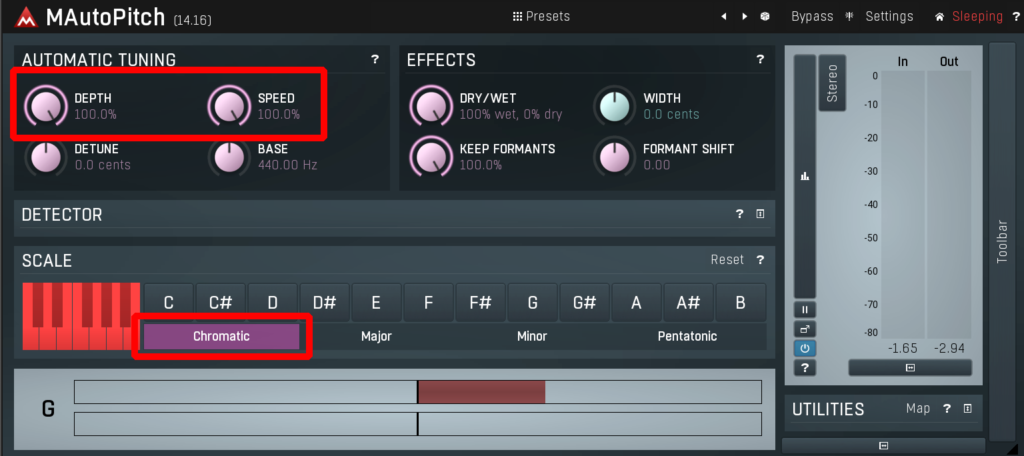

無料:Melda Production MAutoPitch

優秀な無料プラグインバンドルをラインナップするMelda Production。無料バンドルの中に「MAutoPitch」というリアルタイム型ピッチ修正エフェクトがあります。

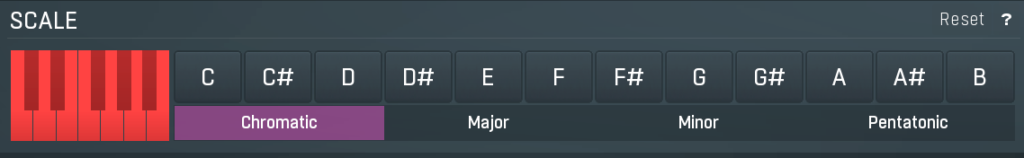

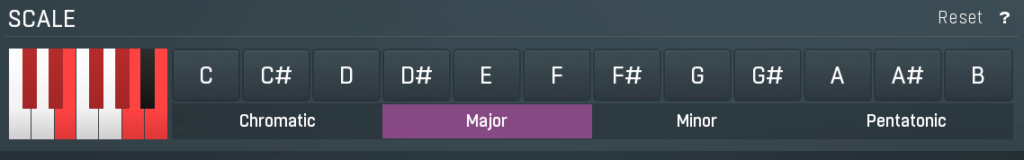

MAutoPitchでは[AUTOMATIC TUNNING]の[DEPTH(デプス)]と[SPEED(スピード)]のパラメーターで調整します。両方とも100%に、音を聞きながら80%程度まで下げて調整すると良いでしょう。[SCALE(スケール)]の項目では音階(使用する音)を設定できます。まずは[Chromatic(クロマチック)]を選択しましょう。

MeldaProduction MFreeFXBundleのインストール方法はこちら↓の記事で説明しています。

有料:Antares Auto-Tune Access

定番のピッチ修正エフェクト。元祖ケロケロエフェクトと言っても良いでしょう。現在はいくつかのグレードに分かれており、最上位版のAuto-Tune Pro XははAUTO(オート)とGRAPH(グラフ)の2モードを搭載。ケロケロを作りたいだけならグラフモードの無いエントリー版のAuto-Tune Accessや、エフェクトに特化したAuto-Tune EFXでもOKです。

Auto-Tune Accessでは[RETUNE SPEED(リチューンスピード)]と[HUMANIZE(ヒューマナイズ)]のパラメーターで調整します。[RETUNE SPEED]は最大(FAST側)に、[HUMANIZE]はOFFに設定します。[SCALE]はCHROMATICを選択しましょう。

※画像は記事制作時に取得しているため、旧バージョンの画像を使用しています。

HUMANIZEは長い音の場合に自動的にRETUNE SPEEDを遅くする機能です。MAXにすると長い音のケロケロ具合が弱くなります。

上位版のAuto Tune Proでは[Flex-Tune(フレックスチューン)]、そして[Natural Vibrato(ナチュラルビブラート)]というパラメーターがあります。[Flex-Tune]は上げていくとピッチ修正領域が自動的に変化して表現力を残した補正を行います。[Natural Vibrato]は原音のビブラートを強めたり弱めたりできます。

ケロケロを作る場合は[Flex-Tune]はゼロに、[Natural Vibrato]は必要に応じマイナス側に調整すると良いでしょう。

また、飛び道具ですがハードウェア版Auto-Tuneとも言える、Auto-Tune搭載マイクプリアンプもあります。

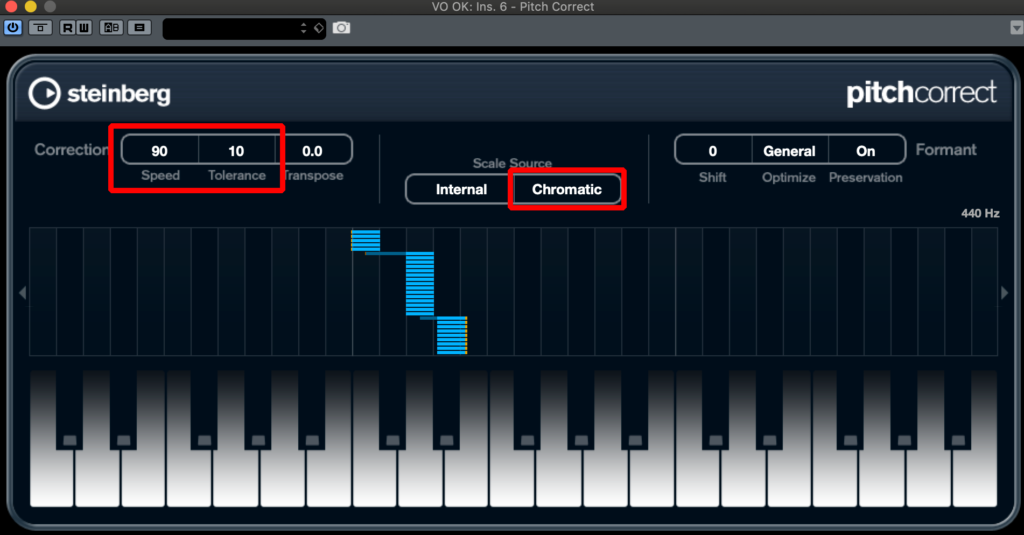

Cubase付属:Steinberg Pitch Correct

Cubase標準のリアルタイムピッチ修正エフェクトSteinberg Pitch Correctもケロケロに使うことができます。

今回紹介しているプラグインの中では最もケロケロに向いていないかもしれません。ピッチ修正の動きがやや不自然で、効きが弱い感じがあります。といっても、ケロケロは原音を崩すタイプのエフェクトなので、使ってみて印象が良ければもちろんOKです。

シンプルなプラグインで、操作する場所はほとんどありません。[Speed(スピード)]を90程度、[Tolerance(トレランス=許容範囲)]を10程度に設定します。MAX設定だと意図しない修正が多くなる印象がありますので、やや弱めの設定が良いようです。スケールは[Chromatic(クロマチック)]にしましょう。

無料:KeroVee(Windowsのみ)

g200kさんが無料で配布しているリアルタイムピッチ修正エフェクト。無償配布されていますがドネーション(寄付)を受け付けているようですので、気に入ったらぜひドネーションを送りましょう。KeroVeeでは[TuneSpeed(チューンスピード)]と[Nuance(ニュアンス)]のパラメーターで調整します。それぞれMAXに!

音階(スケール)の設定はどうする?

ピッチ修正においては、どこの音に向かって修正するかを決める必要があります。「曲のスケールに合わせて修正する」か、「半音階(クロマチック)に合わせて修正する」か、2通りの目標(ターゲットピッチ)が考えられます。

曲のスケールがわからない場合、音階に関する知識が無い場合はクロマチックに設定してください。

「曲のスケールに合わせて修正する」場合は曲の音階(スケール)の情報が必要になりますが、「半音階(クロマチック)に合わせて修正する」場合は曲の情報が必要ありません。民族音楽でもない限り12個の音(=半音階)しか使わないからです。

ケロケロではクロマチック設定でも十分効果が得られます。

曲に合わせた強烈なケロケロ感を作りたい場合は曲のスケールに合わせて設定します。

Eメジャースケール(ホ長調)の曲ならE Majorに、Dマイナースケール(ニ短調)であればD Minorというように、曲のスケールと同じ設定をします。Eメジャーの曲で「ラ#」の音は、クロマチック設定では修正されませんが、E Majorスケールに設定した場合はラかシに修正されます。

最近の曲では曲中に転調することも多く、曲のスケールが変わった場合はピッチ修正エフェクトのスケールもオートメーションなどの技を用いて変更する必要があります。

スケールの知識がない場合はチンプンカンプンでしょう。よくわからない時は「クロマチック」。これでまずは大丈夫です。そのうちわかるようになります(笑)。

エフェクトの順番は?

コンプレッサーやイコライザーなど、ボーカルトラックには他の色々なエフェクトも挿入されますので順番を考える必要があります。結論的には、リアルタイムピッチ修正エフェクトは、コンプレッサー、イコライザーの後段が良いと考えています。

理由は、音量・音質が調整された後の方がピッチ検出の精度が高くなるためです。あまりにも音量が小さいと音源のピッチを正しく検出できなくなるため、音が大きいほうが正確に動作します。

しかし最近のエフェクトはよくできていますので、少しぐらい音が小さくてもバッチリ検出してくれます。プラグインの順番はそこまで気にしなくても良いでしょう。迷ったら後段に、というくらいのニュアンスで考えれば良いと思います。

一方で、ケロケロではない、歌そのもののピッチを修正する作業はなるべく前段が好ましいと考えています。

ケロケロを使ったコーラス・ダブリング的エフェクト

ここまででおわかりのように、ピッチ修正エフェクトではピッチを修正します(当たり前w)。言い方を変えると、原音からピッチを変えて出力するということです。

ピッチ修正エフェクトの出力と、原音を混ぜたらどうなるでしょう?

なんとコーラスエフェクトのような効果が得られるのです!

しかもピッチの変化は一定ではなく、無作為に変化します。従って、絶えず変化するコーラスエフェクトになります。

作り方は、ボーカルトラックを複製し、同じ音を2本に。片方にピッチ修正エフェクトを挿入し、他方はそのまま再生します。

さらにエフェクト出力音にダブラーエフェクトを挿入すればさらに面白い効果が得られます。サビなどで使えそうですね!

ケロケロの動きを1音ごとに制御する

リアルタイム型ピッチ修正エフェクトは簡単ですが、音符ごとにかかり具合を制御することはできません。曲の展開によって強くかかってほしい音、弱くかかってほしい音は出てくるものです。

ケロケロのかかり具合を細かく指定したい場合は、Melodyne等のピアノロール型ピッチ修正ツールを使いましょう。ピアノロール型でもケロケロは作れます。

※ただしMelydyneの場合はAssistant以上のグレードが必要です(;・∀・)

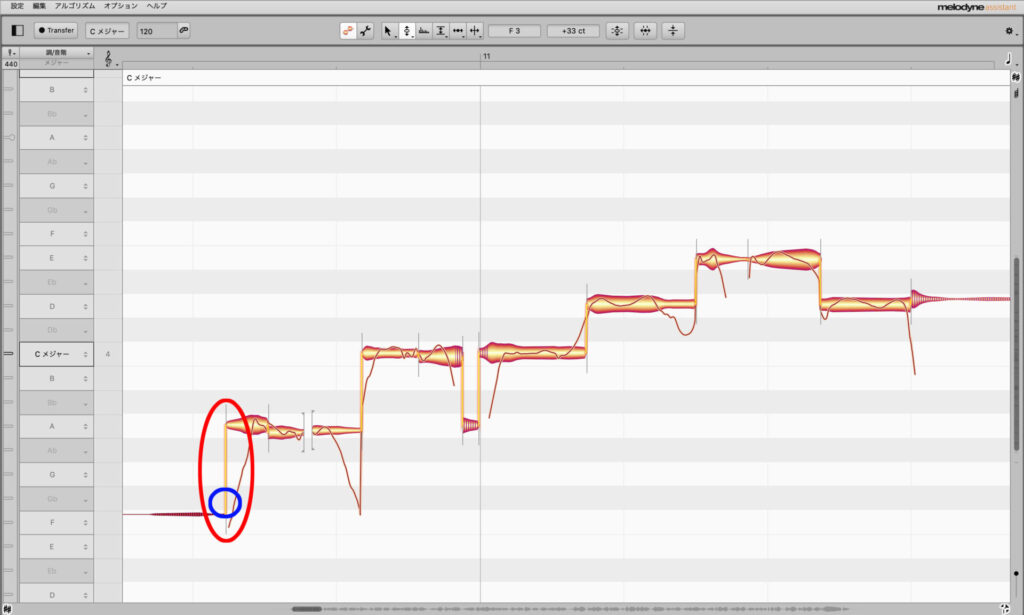

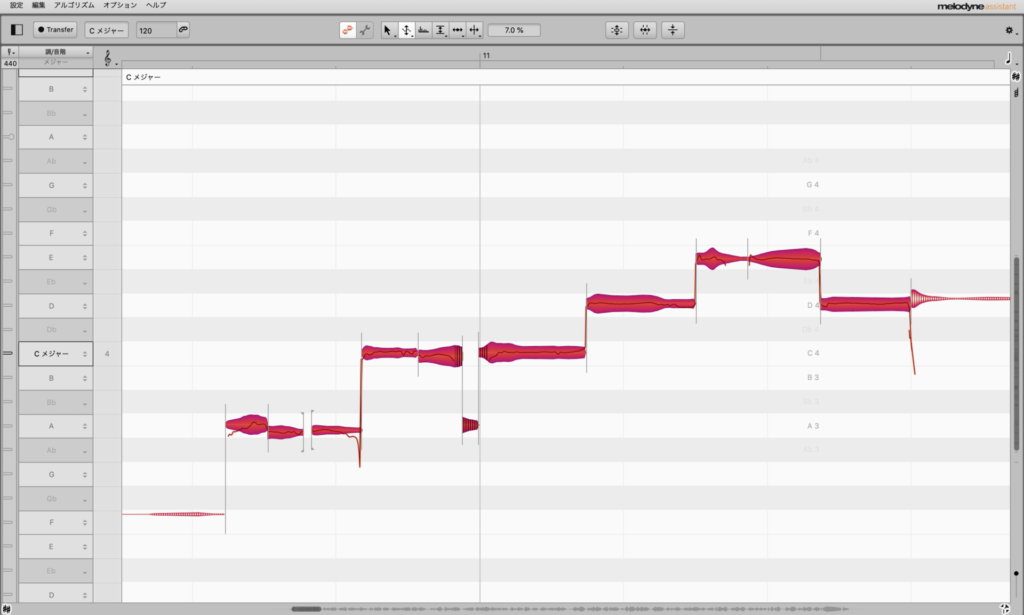

Melodyneでケロケロを作る

前述の通りピッチカーブが急峻になればケロケロ聞こえますので、音の「つなぎ」を操作して急なカーブを描いてみましょう。Melodyneの場合は、ピッチツール選択時に出てくる音と音のつなぎカーブを操作すると、音のつなぎを急にしたり緩やかにしたりできます。(この機能がAssistant以上でないと搭載されていません)

さらには、それぞれの音のピッチカーブも真っ平らにしてみましょう。ピッチモジュレーションツールを使って真っ平らにします。

このようにピアノロール型エフェクトでケロケロを作ると、音や歌詞に合わせてケロケロ感を変えることも可能です。

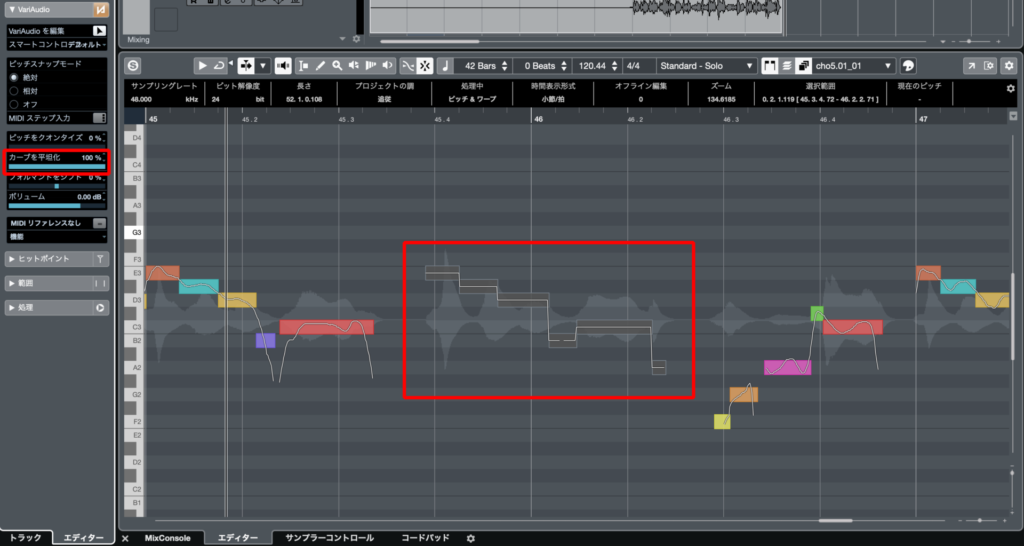

Vari Audioでケロケロを作る

Cubaseのピッチ修正機能であるVari Audioでも作れます。要領は同じです。

Vari Audioの場合は、対象の音を選んだ状態で左インスペクターにある[カーブを平坦化]オプションをMAXに設定しましょう。

ケロケロを知ると歌い方も変わる

以上のように、ケロケロというのは特定のピッチカーブによって生まれる効果なのです。ここまで理解できたら、「ケロケロになるように歌ってみる」というのに挑戦してみてください。以下の項目に気をつけて歌うと、ケロケロっぽく、ロボっぽくなります。

- ピッチカーブを真っ平らにする(しゃくり・ビブラート無し)、抑揚をなくす

- 音のピッチを変化させない(だんだん高く・だんだん低くしない)

- 音を切って発音する

- いきなり正解のピッチから始める

ま、実際はケロケロしないのですが(笑)。

ミキシング、音楽制作においてはどのくらい多くの音を体験しているかが大事。そのまま音の引き出しになります。音の体験と仕組みの理解があれば、システムや環境が変化しても作りたい音が作れるようになります。

なぜケロケロするのか。

ケロケロさせたかったらどうすれば良いのか。

これらの「方程式」を脳内にいくつ持っているかで制作の幅が変わります。とあるプラグインのとある機能に頼っていると、その方程式でしか音が作れなくなります。メーカーというのは永遠ではありませんから、プラグインが将来のOSに対応できないというのは十分に起こりうる事態なのです。

音がどうやってできているのか考えながら音を作ってみると、面白くなりますよ(^^)

SoundWorksKミキシング講座が本になりました!投稿されたノウハウの中から中級者向けのステップアップに適した内容をピックアップしたミキシングバイブル。20のノウハウが見開き構成でレイアウトされ、すきなページだけ読んで実践することができます。2,200円税込にて販売中です。

https://soundworksk.booth.pm/items/5210750

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。