スマホでMIXチェックする方法と意味 音源のクオリティが勝手にアップする? [難しさ:やさしい vol.121]

できあがった作品は誰かに聞いてもらうことで初めて意味を持つようになります。それはつまり、人に聞いてもらうための音作りが必須であることを意味しています。自分の環境で良い音になった音源は、他人の環境で同じ音になるのでしょうか。様々な環境での聞こえ方の差を緩和していくためのテクニックとして、スマホチェックを紹介していきます。

動画版はこちら

記事で使用している練習素材は以下で販売しています。

目次

誰でもできるクオリティアップ法「スマホチェック」

制作した音は、異なる環境で再生されると違う印象になります。

例えば、ボーカル主体でミキシングしたはずが、オケが大きく聞こえることがあります。または、低音を大きく、重心の低いサウンドを作ったのに、軽く聞こえてしまうこともあるでしょう。

これらの印象の違いを皆無とすることは不可能なのですが、少なくしていくことは可能です。筆者は、環境が変わっても印象が変わらない音(ミキシング)を「耐久性が高い音」と呼んでいます。

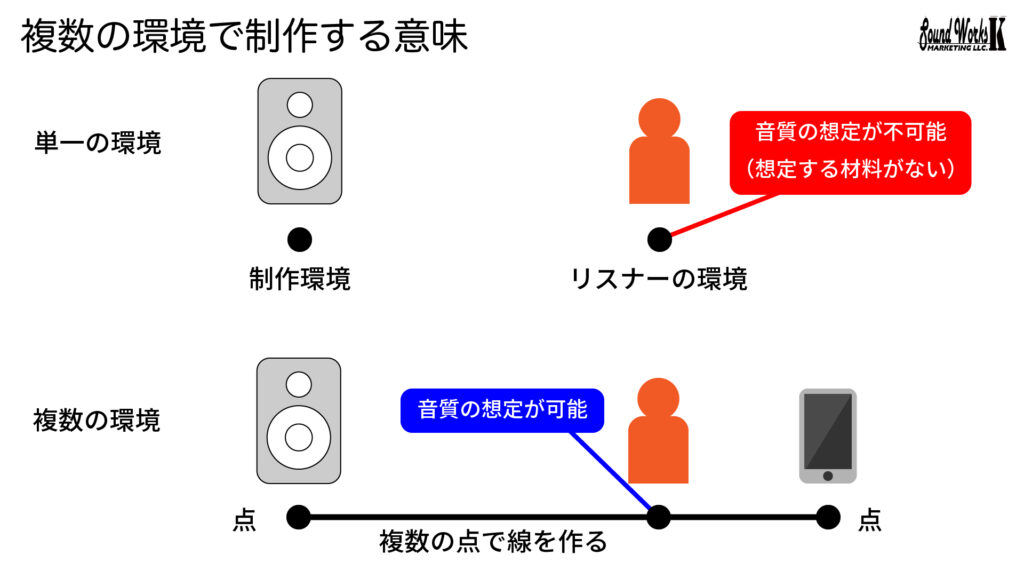

耐久性が高い音を作るコツは、制作環境を「点」から「線」にすることです。

「点」とは単一の再生環境で音楽制作することを指します。ある1点で最高の音を作るのですが、一方で、異なる点になれば当然音が変化し、その変化も予想することが困難です。

「線」とは、複数の再生環境(点)で制作することを指します。どちらの環境でも許容できる音に仕上げることで、点と点の間に位置する環境では許容範囲に入る音になることが想定できるようになります。

簡単に言えば、異なる性能の再生環境を増やすことで、リスナーの環境でどのような音になるのか想定しながら音作りをしましょうという内容です。

この時、メインスピーカーと異なる再生能力の機器・環境を使うほうが「線」が長くなりますから、様々な環境での結果が想定できるようになると言えます。

結論的には、(メイン環境と能力が大きく異なる)スマホでミキシングをチェックしてみましょう!ということです。結果だけ言えばとてもシンプルで当たり前なのですが、理由を理解することで応用が効くようになります。考えながら挑戦していきましょう。

単一環境のブレと複数環境の違い

単一(メイン)のモニター環境をブレの無い状態にすることはとても重要で、その説明は以下の記事で行っています。

この記事で説明している「メインの環境の精度を上げる」手法は、ひとつの再生環境でのブレを少なくするという意味です。

以下の図で言えば、「5」という音がメインスピーカーで「5」に再生されるようにすることを指しています。再生環境が良くない場合は、メインスピーカーの段階で「4」にも「5」にも「6」にもなるのです。これでは、リスナーサイドでどう変化するか、想像もつきません。

今回紹介しているスマホチェック、そして別記事にあるセカンドスピーカーを活用する方法は、メインは「5」のまま、「4」や「3」の音が出る環境を追加するという方法です。そして、「3(点)」から「5(点)」までの線を作ることで、その間の変化を想定できるようにするのです。

環境の追加は、音がブレて良いという意味ではなく、「ブレない音を複数用意する」という意味なので、間違えないようにしましょう。

スマホチェックの方法

その1 書き出してファイル化する

最もシンプルな方法です。

ミキシングができあがったら書き出して音声ファイル化し、そのファイルをスマホで再生しましょう。スマホにファイルを移しても良いのですが、スマホの容量を消費しますから、ファイル共有サービスを使用すると便利です。

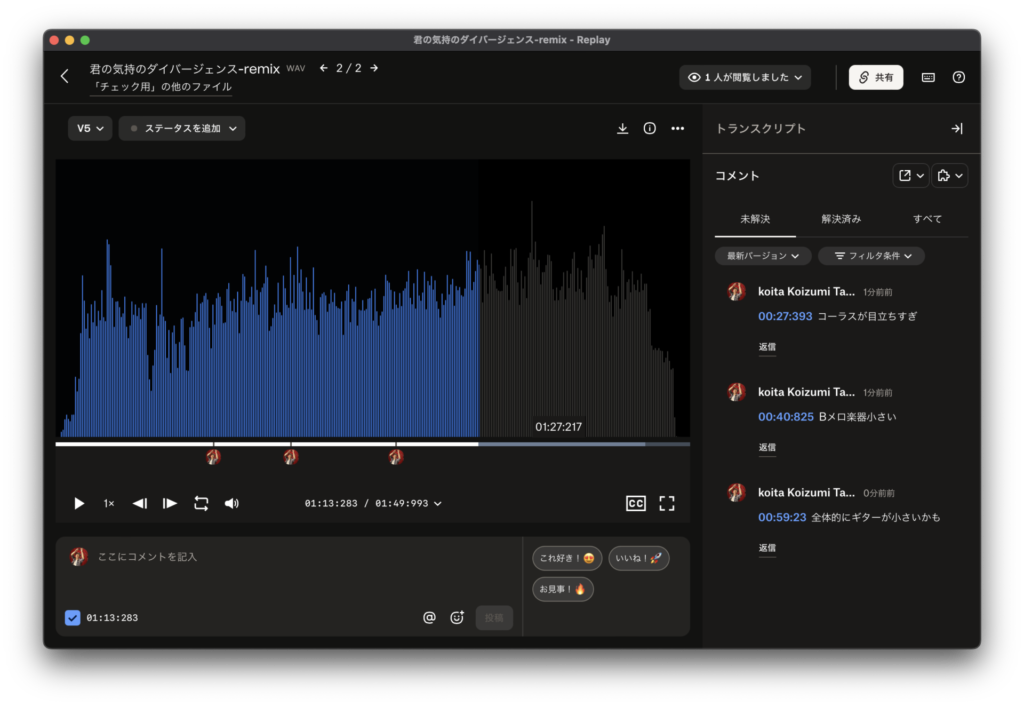

筆者はDropbox Replayを用いています。

https://www.dropbox.com/ja/replay

Dropbox Replayはファイル共有サービスDropboxの音楽・動画の制作チェックに特化したサービスです。ファイルごとにURLが発行され、インターネット接続があればどのデバイスからも聞くことができます。

さらに時間指定でコメントが書き込めるので、ミキシングのチェックに最適です。バージョン管理も可能なので、効率的にミキシングのチェックを行うことができます。

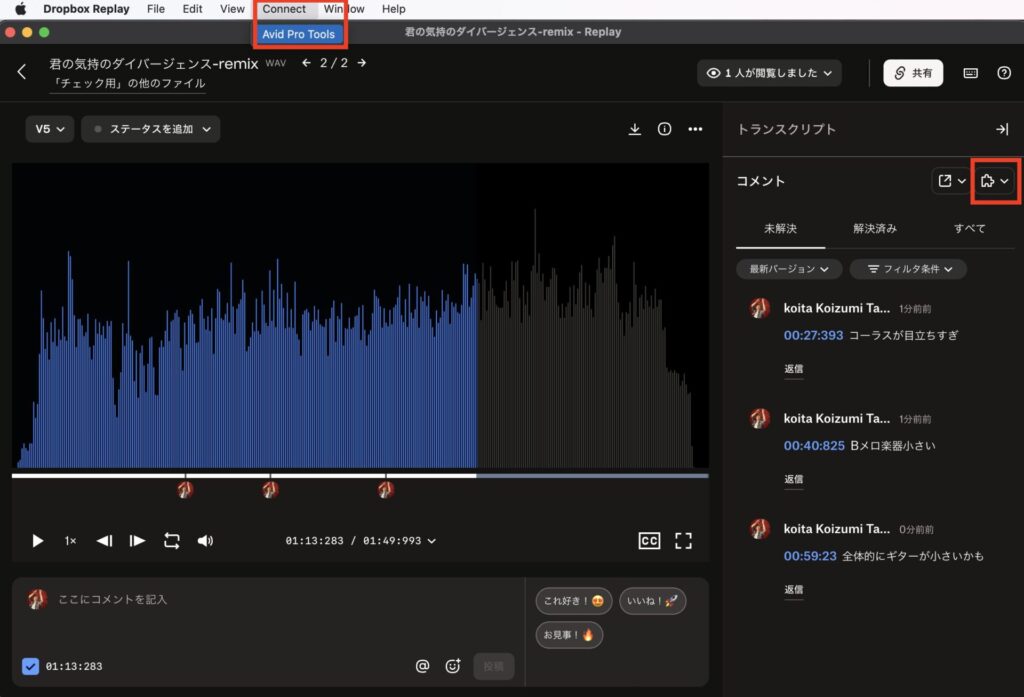

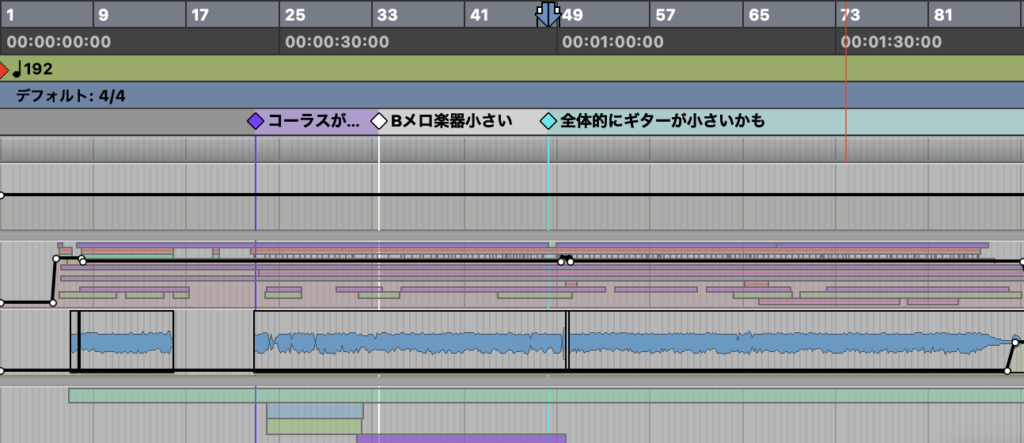

また、Dropbox ReplayはProToolsと連携する機能があります。Dropbox Replayアプリを使用している場合は、「メニュー>Connect>Avid ProTools」を選択してリンクし、コメント欄のボタンを選択することで、書き込んだコメントをマーカーとして一括で取り込むことができます。

もちろん通常のDropboxやGoogle Driveでも共有は可能です。使いやすいサービスを使ってチェックしましょう。

書き出しは毎回同じ長さになるようにするのがコツです。バージョンが異なっても長さが同じになることで、xx分xx秒という位置が揃うため、比較しやすくなります。他の人にファイルを渡す場合も、長さが同じというだけでプロっぽく見えます。

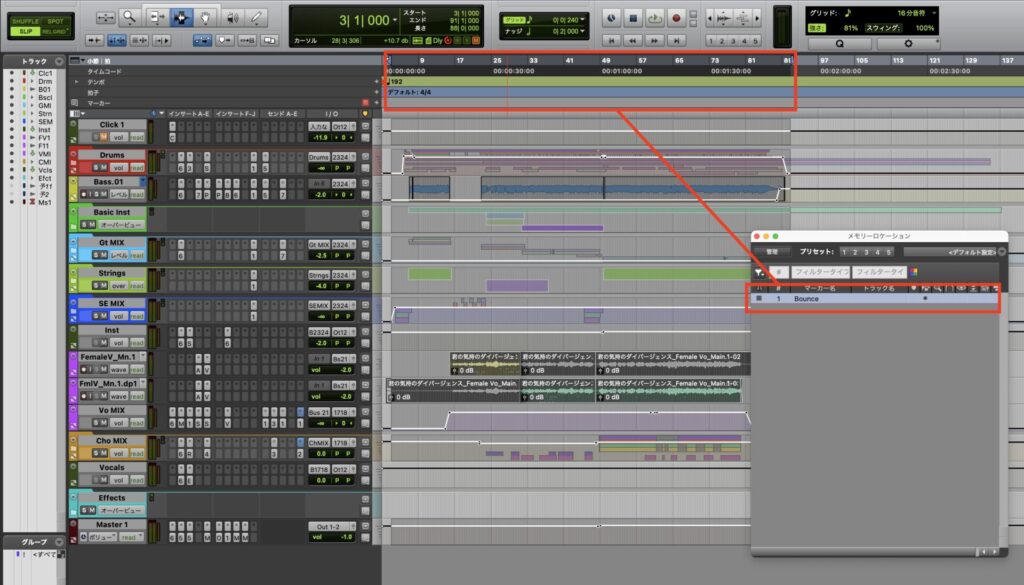

筆者の場合は、ProToolsで範囲指定してマーカーとして保存し、毎回同じ長さで書き出しできるようにしています。

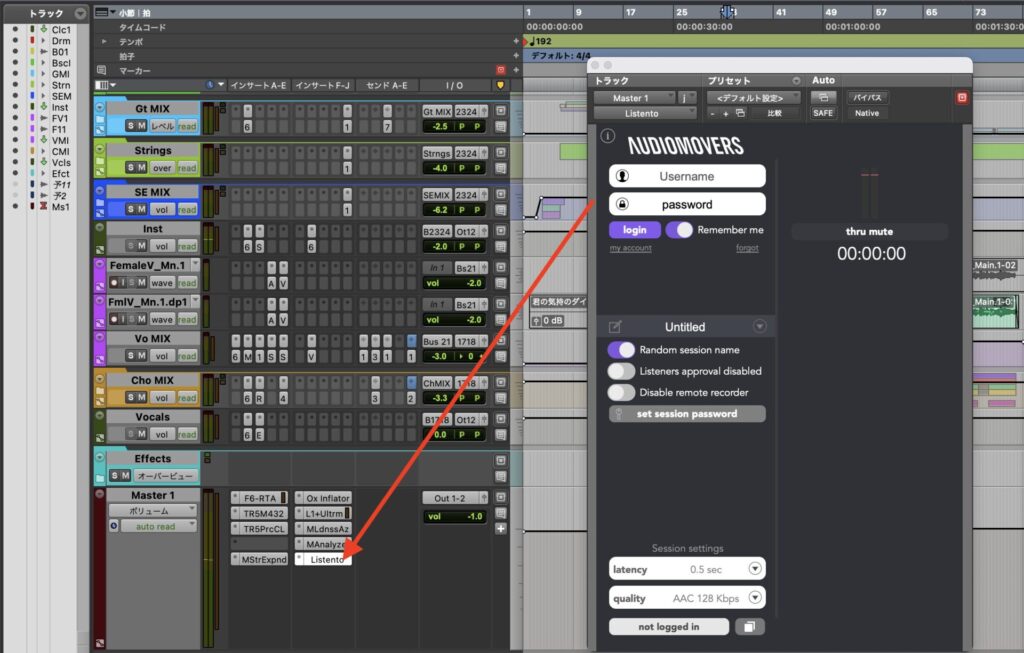

その2 Audiomovers LISTENTOを使用する

その1の方法は、都度書き出しを行う必要があり、作業が煩雑という難点があります。聞いてすぐに修正したい場合には、Audiomovers LISTENTOを使ってみましょう(有償)。

DAWの出力をスマホに接続してスマホのスピーカーから出力できれば良いのですが、そうもいかないので、ファイル化して聞いている訳です。Audiomovers LISTENTOは「スマホにDAWを直結する」ことを実現してくれるサービスです。

使い方は簡単で、LISNTOプラグインをDAWのマスタートラックにインサートします。

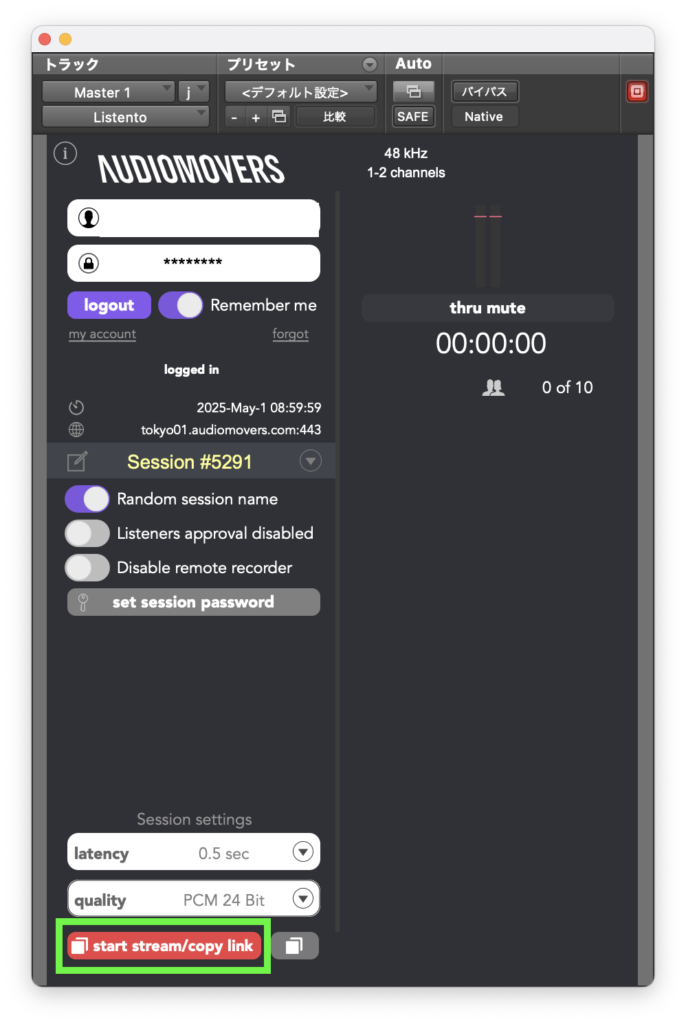

ログインしたら、一番下の[start stream/copy link]を選択しましょう。共有用のURLがコピーされます。なお、音質(フォーマット)も任意で変更できます。[quality]の項目を変更しましょう。

あとは、スマホでコピーしたURLを開くだけです。DAWの出力音がそのまま流れてきます。

スマホチェックのコツ

慣れてくれば説明されずとも差分調整ができますが、慣れるまでは次の点に注意して聞いてみましょう。

1.ボーカルとオケの音量バランス

ボーカルの音量感は再生環境が変わると思いの外変化してしまいます。スマホで再生したときにイメージ通りの音量感かどうかチェックしましょう。

異なる場合は、ボーカル/オケの音量が大きい方を下げて調整してみましょう。この調整に備えて、ボーカル/オケをAUX(グループ)にまとめておくと便利です。

コツは、調整しすぎないことです。思っているイメージの8割程度の調整に留めましょう。スマホに最適化するということは、メインスピーカーで最適でなくなるということです。理想は双方で許容できる範囲ですから、完全にスマホに最適化しないようにすることがコツです。

2.左右の広がりや全体のバランス

スマホやPCスピーカーでは、左右の広がり感が大きく異なります。特にステレオイメージャー等を使って左右に大きく広げている場合、スマホやPCスピーカーではバランスが大きく崩れてしまいます。全体的にバランスが変わって聞こえる場合は、ステレオイメージャーやMS処理が強すぎることが原因となっている場合が多いです。イメージが大きく異なる場合は、ステレオイメージャーやMS処理を弱めてみましょう。

なお、ステレオイメージャーやMS処理を通じてS成分が強くなりすぎたミックスは、再生環境の変化に弱くなります。再生環境の変化に最も強いのはモノラルの音源です。左右に広げると、良い環境では派手に聞こえますが、一般的な環境では崩れやすいことを知っておきましょう。

3.高音と低音の音量感

個々のトラックの音量というよりは、全体の音質を確認しましょう。特に低音と高音が思ったように聞こえるかをチェックします。

低音は、そもそも聞こえなくなります。なぜならば、スマホのスピーカーは小さいので、物理的に低音が出ないためです。したがって、スマホスピーカーで聞いても低音がしっかりと聞こえている場合は、低音が大きすぎる可能性があります。一方で、低音が出ないスマホ環境になるとベースやキックが聞こえない、というのもよくありません。低音に依存しない音作りをして、低音が出なくてもキックやベースが聞こえるように調整してみましょう。

高音は、全体的な音の明るさの有無で判断します。明るくない、モヤモヤ聞こえる場合は高音が不足しています。この場合は、マスタートラックにEQを用意して、シェルビングで高域を数dB程度ブーストして調整しましょう。

まとめ

この作業を繰り返すことで、自ずとクオリティが上がっていきます。どちらで聞いても一発OK!ということは、ほとんどありません。必ず修正をすることになります。この繰り返しが、クオリティアップにつながっていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。

余談ですが、筆者はAudiomovers LISTENTOなどを使ってリアルタイムでチェックするよりも、書き出す方が好きです。なぜならば、書き出して聞くことで、耳のスイッチが切り替わるためです。ミックスのチェックは客観的に行う必要があるのですが、DAW直結のままだと耳が「クリエイター耳」のままになってしまい、気付かないことが多いのです。「書き出し」という固定作業を行うことで、自動的に「リスナー耳」に切り替わります。結果、「クリエイター耳」では気付けないことに気がつくのだと考えています。

リスナーの立場に立って聞くというのは、マーケティングにおけるユーザー視点に似たものだと感じています。マーケティングに携わる人は比較的理解しやすいかもしれませんね(*^^*)

SoundWorksKミキシング講座が本になりました!投稿されたノウハウの中から中級者向けのステップアップに適した内容をピックアップしたミキシングバイブル。20のノウハウが見開き構成でレイアウトされ、すきなページだけ読んで実践することができます。2,200円税込にて販売中です。

https://soundworksk.booth.pm/items/5210750

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。