エレキベースを安定して聞かせる方法 令和5年版 Waves Bass Riderの使い方[難しさ:ふつう vol.120] ミキシング/パラミックス/MIX

バンドアレンジの楽曲において、楽曲の中でベースが聞こえる場所、聞こえない場所があると、落ち着いて聞けなくなってしまいます。言い換えれば、エレキベースを安定して聞かせることができれば、全体の安定感が向上し、クオリティアップに繋がります。筆者は様々な方法でこの課題に取り組んできましたが、Waves Bass Riderを使った最新版の手法をお届けします。

動画版はこちら⏬️

記事で使用している練習素材は以下で販売しています。

目次

もはやチートアイテム!Waves Bass Rider

これまでエレキベースを安定して聞かせる方法を研究し、いくつかの方法を確立してきました。最も古い手法はマルチバンドコンプレッサーを使った手法であり、次いでダイナミックEQを使った手法です。

どちらも帯域ごとの動きであり、音量が大きい帯域に対してコンプレッションを設定するというのが基本的な概念です。つまり、「ひとつひとつの音」に対応したものではなく、「特定の帯域」に対応していく手法です。音に追従して動いていないので、演奏に追従しきれないのが課題だと言えます。

一方、本記事で紹介するWaves Bass Riderを使用した手法は、「ひとつひとつの音」に対応した手法です。Bass Riderは音源の音量に対応して自動的にフェーダーを上下させるエフェクト。Vocal用で人気のあるVocal Riderの発展型で、ベースの音に特化しています。ベースのエネルギーに着目して動作するという特徴をもち、さらに演奏によるノイズ(Artifacts)やマイク録音時の音のかぶり(Spill)にも対応しています。

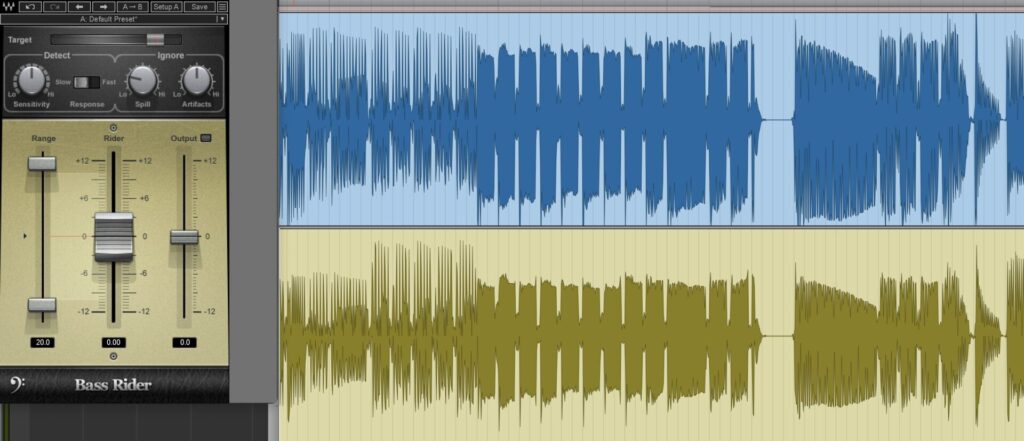

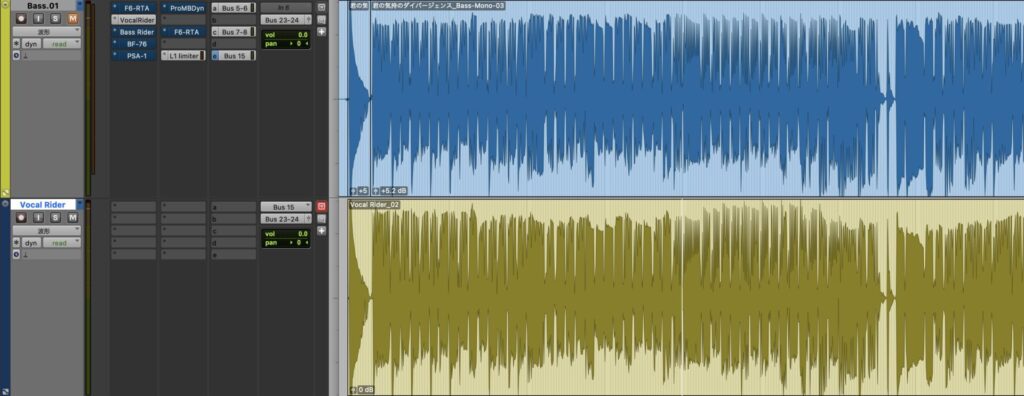

以下の画像は、上段がもともとのベースの音、下段がBass Riderの出力音を録音したものです。音ひとつの単位で波形の大きさが変わっているのがわかります。

レイテンシーが42msとやや大きく注意が必要です。音が入力されてから動くというシンプルな動作ではないため、データの先読みをしていると考えられます。

このように、低域のエネルギーに対して動くため、音量に対して単純に後追い動作するVocal Riderとは、出力音が大きく異なります。以下、1枚目はBass Rider、2枚目はVocal Riderです。設定値は同じです。

波形だけ見てもピーク音量を基準に動作していないことがわかります。

このように、低域のエネルギー(パワー)に対して素早く動作することができるのがBass Riderです。

Waves Bass Riderの使い方

早速やってみましょう。エレキベースのトラックにWaves Bass Riderをインサートします。

いくつかのパラメーターを設定しましょう。すべて覚える必要はありません。

最初に[TARGET]スライダーを設定します。TARGETスライダーでは、どのくらいの音量の音に対して反応するかを決定します。TARGETスライダーは、[TARGET ENERGY METER]に重なっています。一番大きい音がスライダーの右に飛び出る程度の音量に設定しましょう。

お気づきかもしれませんが、[TARGET ENERGY METER]はただのメーターではありませんから、トラックのレベルメーターと同じ音量を示しません。Bass Riderの対象となる低域のエネルギーに特化したメーターです。

これだけでも効果が感じられるでしょう。Bass Riderは音質の変化がなく、音量だけを調整してくれるのが特徴です。続いて[Output]フェーダーをレベルオーバーしないように調整しましょう。赤く点灯しなくなればOKです。

必要に応じ、[Range]を調整しましょう。+/-6dBくらいでも十分ですが、楽曲の中で聞いた時に効果が不足すると感じる場合は、+/-10dB程度に設定すると良いでしょう。Rangeの数値が+/-どちらかに偏ると、全体的に大きい、もしくは小さい出力となります。同一の数値にすることが基本です。

設定したら楽曲の中で聞いてみましょう。個々の音量が調整され、ベースが聞きやすくなっていると思います。

Bass Riderの高度な設定

ソロ再生でフェーダーの動きが演奏に追従していないと感じる場合に調整しましょう。

Detect(検出)エリア

Bass Riderはベースの音の内容を検出し、結果に従って動いています。したがって、検出結果を調整することで出力が変化します。

[Sensitivity(感度)]は検出感度の調整です。ベースソロで聞きながらフェーダーの動きをチェックしてみてください。個々の音にフェーダーが追従しているようであれば、調整は不要です。追従していなければ、Sensitivityを[Hi]方向に動かしていきましょう。

[Response(反応)]は、個々の音が終わった後の動作を設定します。[Slow]でも概ね問題なく動作しますが、テンポが速い曲や音数が多い曲では[Fast]に設定するとさらに細かく追従するようになります。

Ignore(無視)エリア

Ignoreセクションは、特定の音を検出しないようにする機能です。基本的には初期設定で良いのですが、フェーダーの動きを観察し、演奏と異なるノイズ等に反応している場合は大きく設定しましょう。

[Artifacts(人工の音)]は、演奏ノイズ等の演奏そのものではない音をどの程度無視するかを決めるパラメーターです。

[Spill(かぶり)]は、マイク録音において、マイクに入っている他の楽器の音などをどの程度無視するかを決めるパラメーターです。

ベースサウンド安定化に向けたさらなる活用

Bass Riderがわかってきたら、その前後のエフェクトについても、Bass Riderと一緒に考えてみましょう。

Bass Riderの前処理

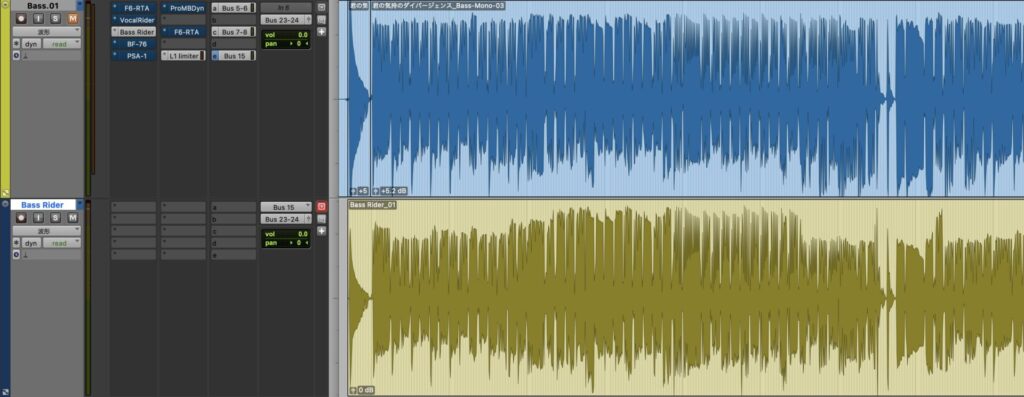

Bass Riderに入力される音が整っていると、検出精度が向上します。例えば、突出したピークを抑える、ノイズをカットしておくなどの前処理が効果的です。冒頭で紹介したダイナミックEQをBass Riderの前段にインサートし、ピークを抑え、周波数特性を均した状態でBass Riderに入力してみましょう。以下のF6-RTAダイナミックEQをBass Riderの前にインサートしてみました。低域のピークを適度な量に抑え、超低域をLCFで減衰させています。

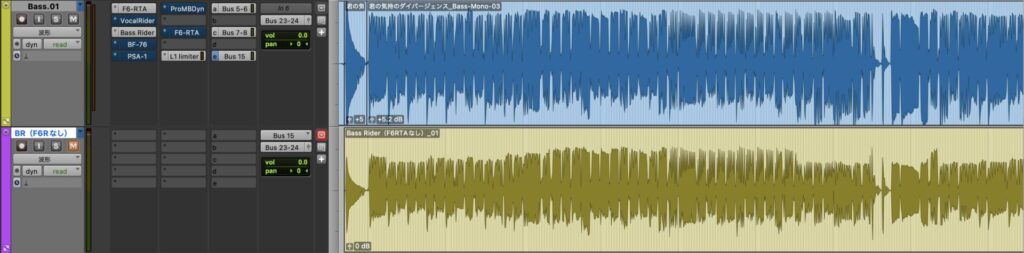

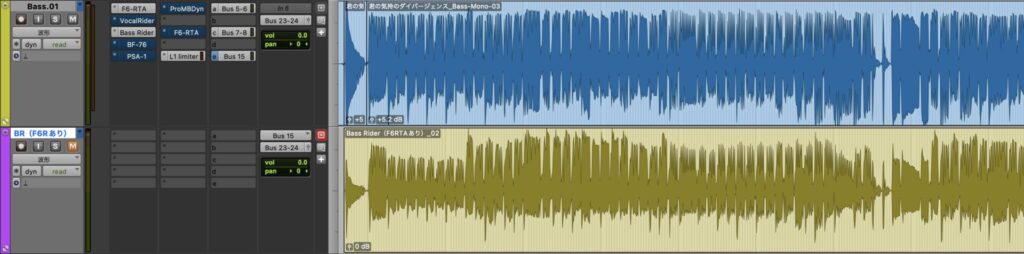

すると、Bass Riderの動きがさらに良くなり、より均一に聞こえるようになりました。以下は上がF6-RTAなし、下がF6-RTAありです。波形から見ても動作に変化があるのがわかります。これは低域のエネルギーを基準に動作しているためです。

F6-RTAありの方が音の大小がハッキリしているのがわかります。

Bass Rider後段のエフェクト

Bass Riderで音量・聞こえ方を整えた後に各種エフェクトを通すと、効果が均一になり、聞きやすくなります。

有効な手法のひとつは、ビンテージ系のコンプをBass Rider後段にインサートすることです。ビンテージ系のコンプは倍音が付加されるため、通すだけで「いい感じの音」になります。しかしながら、入力音量や、コンプレッションの強さで音質変化の度合いが変化します。つまり、入力音量が整っている方が均一に効果が表れます。

アンプシミュレータも有効です。アンプシミュレータでは歪み(オーバードライブ)がかかりますが、歪みの量は入力音量で変化します。よって、入力音量やエネルギー感が均一化されていると、歪みの雰囲気が均一化されて聞きやすくなります。Bass Riderを使用することでどの音でも均一なドライブ感が得られます。

筆者がよく使用するのは以下の2種類、Plugin Alliance Ampeg SVTとAvid Sans Amp PSA-1です。PSA-1はProToolsでしか使用できないので、他のDAWの場合はNEMBRINI AUDIOのPSA1000 JRを使うと良いでしょう。

さて、いかがだったでしょうか。

ここまで読んできておわかりの方も多いと思いますが、以下の動画・記事と同じようなことを言っています。

第89回は歪みの観点からベースサウンドを考えています。今回の動画・記事は音量の面からのアプローチです。どちらもベースが安定して聞こえるようにするためのテクニックです。

安定して、ずっと同じような音量感で聞こえるようにすることがエレキベースの音作りのコンセプトです。楽曲においてベースがいなくなると急に不安になるものです。不安になるというのは、落ち着いて聞けないことを意味します。ボーカルという主役に安心して没頭してもらうためには、ベースがずっと同じように聞こえていることが必要なのです。

もちろん、ベースの演奏表現を排除してフラットにするという意味ではありません。演奏表現は維持するのですが、一方で、エレキベースというのは演奏者が思っているよりも音量差が出ており、かつ、思っていない音量変化をしているものなのです。演奏者が大きく出したい部分は、楽曲中でそこまで多くないのではないかと思います。

ボーカルという主役のために、ベースを安定させる。一見遠回りのようですが、実は近道。ボーカルに手を加えなくても聞こえやすくなってくるのです。

ベースの音を今一度見直し、安定したベースサウンドを手に入れてください。

SoundWorksKミキシング講座が本になりました!投稿されたノウハウの中から中級者向けのステップアップに適した内容をピックアップしたミキシングバイブル。20のノウハウが見開き構成でレイアウトされ、すきなページだけ読んで実践することができます。2,200円税込にて販売中です。

https://soundworksk.booth.pm/items/5210750

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。