コンプの使い方を覚えられるボーカル用コンプレッサー Antares Vocal Compressor [難しさ:やさしい vol.128] 使い方/レビュー

Antares(アンタレス)はピッチ補正アプリケーションAuto-Tuneを生み出したメーカーとして有名ですが、現在ではAuto-Tune以外にも様々なプラグイン・アプリケーションをリリースしており、そのひとつがVocal Compressor(ボーカルコンプレッサー)です。数多く見受けられるビンテージ系のコンプとは真逆の方向性をもつコンプレッサーで、デュアルステージAIを採用し、コンプレッサーの設定を勝手に行ってくれます。初心者にとってコンプの設定は難関ですから、コンプの使い方を習得するきっかけとして最適なコンプレッサーです。本記事ではその特徴と使い方を紹介しています。

動画版はこちら

Antares Vocal Compressorとは?

Antares Vocal Compressorは、デュアルステージAIを採用し、設定を自動で導き出してくれるコンプレッサープラグインです。さらに、AI以外の面でも一般的なコンプには無い特徴を多く備えています。特に1台のVocal Compressorの中に2台のコンプレッサーが備えられており、独立して動作することができます。加えてそれぞれのコンプレッサーは4つの動作モードを持ち、最新のデジタルコンプレッサーのクリアなサウンドからビンテージサウンドまで対応することができます。サイドチェイン、パラレルコンプレッションにも対応しており、後発の利点を活かした全部入りコンプレッサーと言うことができるでしょう。

詳細な特徴は本記事後半で述べていますので、ご参照ください。

初心者向けの使い方

AIを活用した初心者向けの使い方をご紹介します。

Step 1.ボーカルトラックにインサートして、アシストの方向性を選択

ボーカルトラックにインサートしたら、AIアシストを得るための設定を行いましょう。以下の3つの項目を設定します。なお、これらの項目を設定しないとAIによる解析を開始できません。

Input Type:

入力するボーカル、または楽器の種類を設定します。より正確に動作するようになります。よくわからない場合は、Alto-Tenorを選択しくと良いでしょう。

- Soprano:ソプラノ(音域が高い女性ボーカル)

- Alto-Tenor:アルトまたはテナー(音域が低い女性ボーカル、音域が高い男性ボーカル)

- Low Male:音域が低い男性ボーカル

- Instrument:楽器

- Bass Inst:低音楽器(ベース、コントラバス等)

Compression:

コンプレッサーをかける強さを入力します。弱すぎるとコンプ感を感じるのが難しく、強すぎると不自然になり調整が難しくなります。従って、初心者の場合は[Controlled]を選んでおくと良いでしょう。

- Minimal:0〜-3dBのゲインリダクション

- Controlled:-3dB〜-6dBのゲインリダクション

- Agressive:-8dB〜-12dBのゲインリダクション

Style:

アナログサチュレーション(音質変化)の強さを決定します。初心者の場合は[Clean Vocal]を選んでおくと良いでしょう。

- Clean Vocals:アナログサチュレーションを加えないクリアなサウンド。

- Warm & Full:中程度のサチュレーションを加えたバランスの良いサウンド。

- Gritty Vocal:最大のサチュレーションを加えたエネルギッシュなサウンド。

Step 2:コンプの強さを決定する

AIが導き出した設定を、自分の好みにあわせていきましょう。

Antares Vocal Compressorは、パラレルコンプレッションという機能に対応しています。パラレルコンプレッションはコンプレッサーのかかった音とかかっていない音(もとの音)を混ぜてそのバランスを変えられる機能・手法です。コンプに不慣れな場合でも、簡単に強さをコントロールすることができます。

[Mix]ノブを[Dry]側に回していくと、コンプレッサーのかかり具合が弱くなります。音の変化を聞きながら変更してみましょう。なお、[Wet]というのはエフェクト音(=コンプレッサーがかかった音)のことを指しています。

70〜80%程度が程よいサウンドになることが多いので、試してみてください。もちろん、Wet100%で使用しても問題ありません。筆者はコンプ感の強いサウンドが好きなので、Wet100%で使うことは多々あります。

パラレルコンプレッションについては、以下の動画・記事もご参照ください。

Step:3音色を変えてみる

Antares Vocal Compressorは、2台のコンプレッサーを搭載しています。2台の内訳は、概ね1段目は音量の調整、2段目で音質の変化を狙った設定になります。1段目で音量のバラつきが整うことで、2段目のコンプの音質変化が安定するという仕組みです。

これらの1段目、2段目をそれぞれON/OFFして音質の変化を聞いてみましょう。また、[WARM]スイッチをON/OFFすることでも音質変化が得られます。

コンプの2段がけは理にかなっており、筆者はWaves Vocal Rider(音量のみ調整) x ビンテージコンプ(音質のみ調整)という組み合わせをよく使用します。Antares Vocal Compressorは、この手法を1台のコンプレッサーで賄うことができます。

Step 4:ステップアップ・ノウハウ

Step3までで概ね良い感じに仕上がると思いますが、ミックス技術向上のためにいくつかチャレンジしてみましょう。

WET 100%のまま、スレッショルドとレシオの設定変更でコンプを弱めてみる

パラレルコンプレッションで得られたサウンドを覚えておき、[Mix]をWET=100%に戻します。この状態のままコンプの設定を変更し、かかり具合を弱めてみましょう。特に[Modern]コンプの設定を変更すると勉強になります。

まずはThresholdを上下させてみましょう。コンプのかかり始めが変わります。Thresholdを弱める(上げる)と、音量が大きい部分のみコンプ感が出るようになります。

続いてRatioを変えてみましょう。Ratioを上げると圧縮比が上がり、コンプ感の強いサウンドになります。低いレシオは逆です。

WET 100%のまま、アタックとリリースを変更して変化を観察する

コンプの中でも難しいパラメーターがアタックタイムとリリースタイムです。これらのパラメーターを変えて、音質変化を観察してみましょう。特に[Modern]コンプの設定を変更すると勉強になります。

Attackを最速にすると0.1msとなります。この設定ではほぼタイムラグ無しでコンプが動作するため、音の立ち上がり(アタック音)も圧縮され、前に出ないサウンドになります。逆にAttackを大きくするとアタック音が出てくるのですが、音量を抑え込むことができなくなります。10ms以上のアタックタイムは長すぎることが多いので、音の変化も激しくなります。

Releaseを変化させると、音の違和感が大きく変わるでしょう。特に長すぎるリリースタイムはうねうねとしたサウンドになり、俗に言うコンプ臭いサウンドが聞けます。これはコンプ失敗と言われることが多いので、長くした時の音を覚えておき、適切な設定を心がけましょう。なお、筆者は迷ったら50msに設定しています。どの楽器でも失敗しにくい万能設定です。

さらなる機能 Auto-Tune Pitch Filterの活用

以上のように初心者でも扱える簡単さがVocal Compressorの特徴ですが、プロも納得の機能性も特徴です。FET/OPTO A/OPTO B/Modernの切替によるサウンドバリエーションもさることながら、Auto-Tuneを開発したAntares ならではの機能も搭載されています。

Modernモードではサイドチェイン動作が有効になり、同時にAuto-Tune Pitch Filterが使えます。これは、コンプの動作を決定する入力信号に対してAntaresのピッチ検出を行う機能で、ONにすると、入力音の基音に対して集中的に動作するようになります。例えばボーカルトラックでは、トラックに含まれるノイズや不要音を無視し、ボーカルの音に集中して動作するようになります。動作精度が向上するオプションと考えれば良いでしょう。

なお、Auto-Tune Pitch Filter不使用時は、HPF/LPFを使用することができます。HPF/LPFはサイドチェイン動作時(External動作)の外部入力信号だけでなく、通常の入力音(ボーカル使用時におけるボーカル信号:Internal動作)にも使用できます。ドラムのトラックに使用した場合、動作対象からキックの音を除外することができますから、キックにあわせてシンバルが圧縮される場合などにHPF/LPFを活用してみましょう。

Vocal Compressorの特性

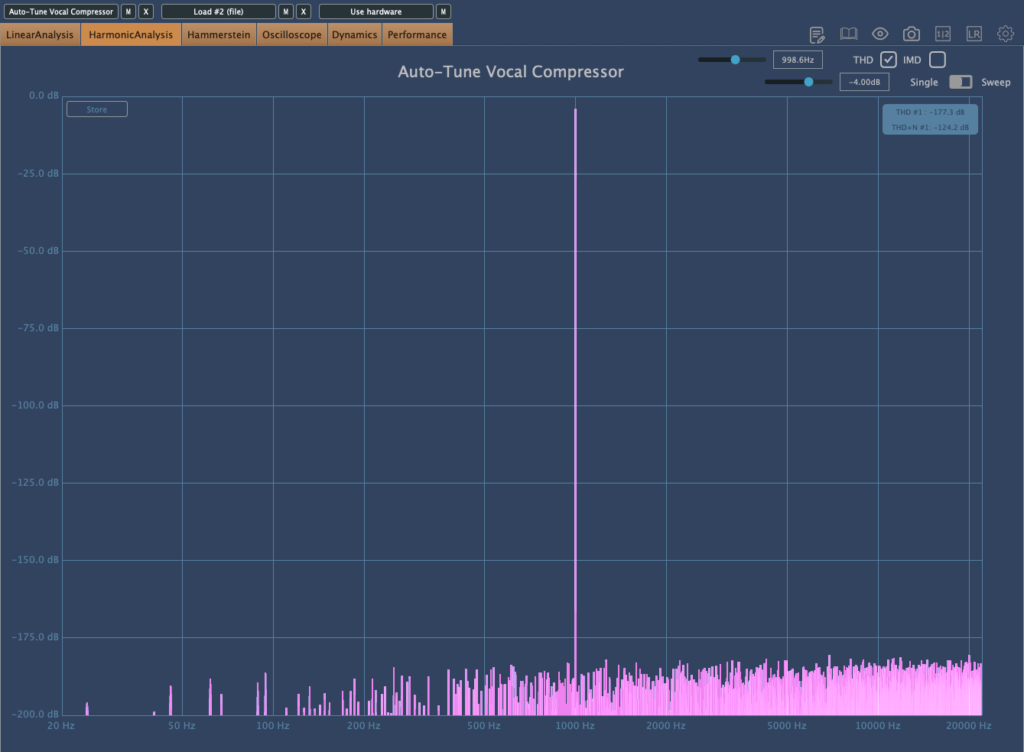

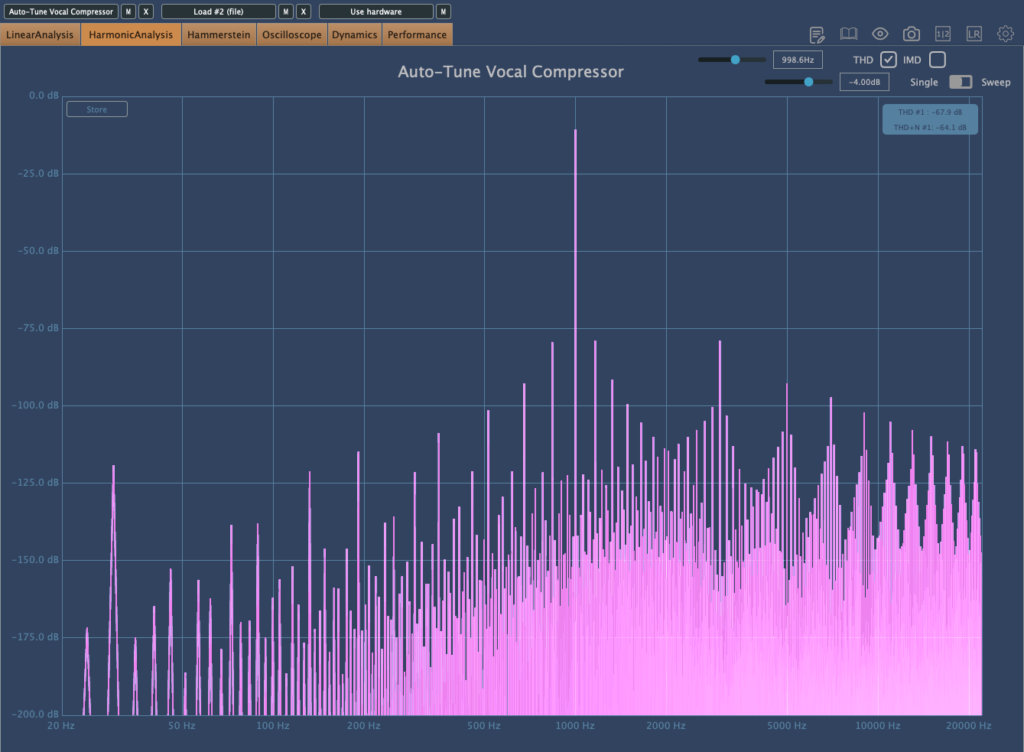

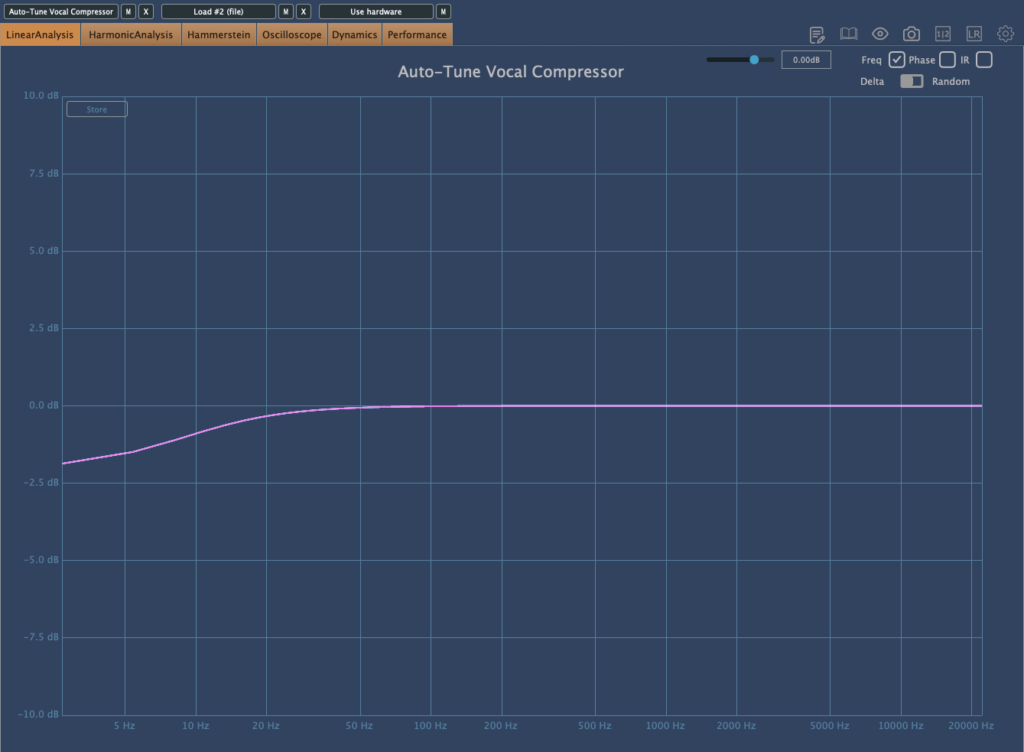

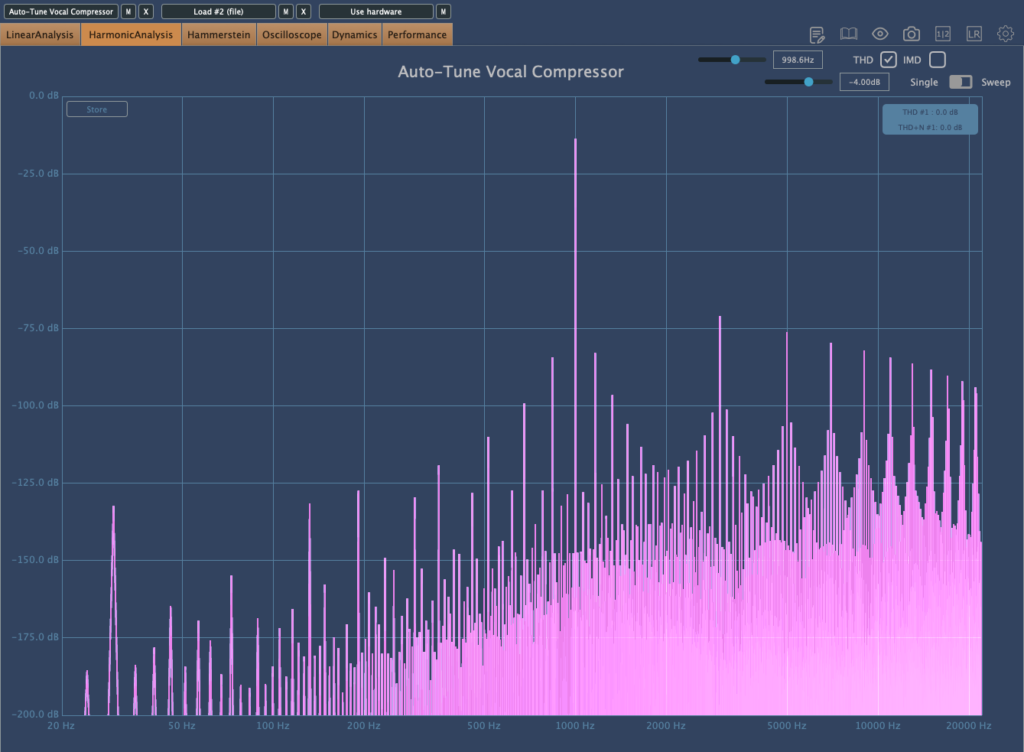

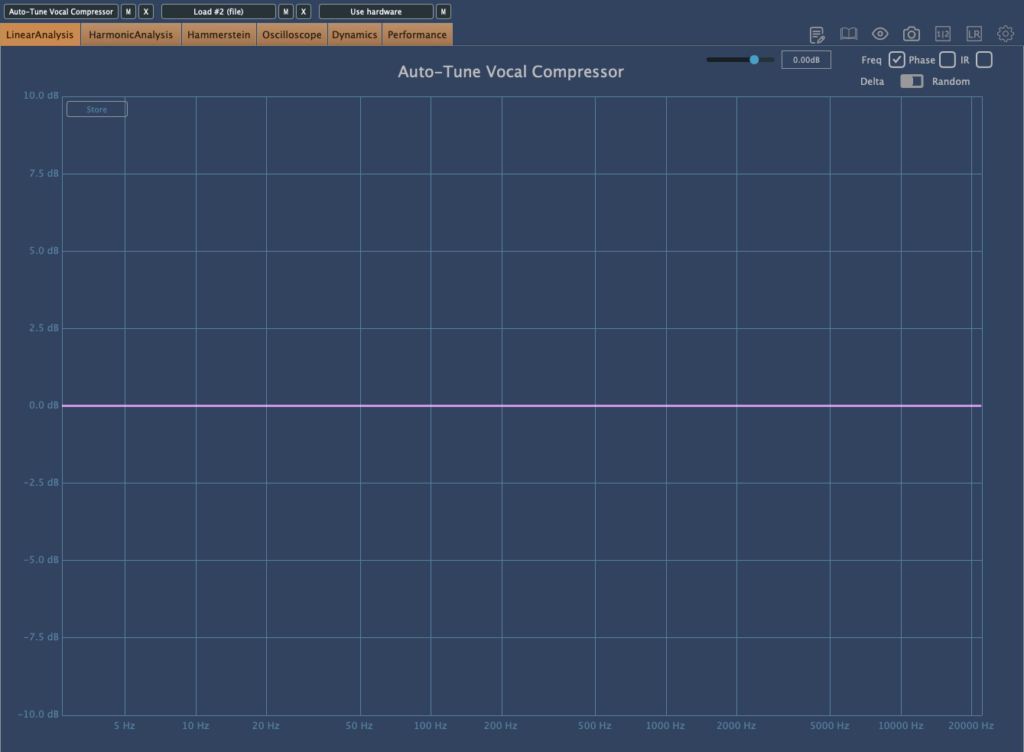

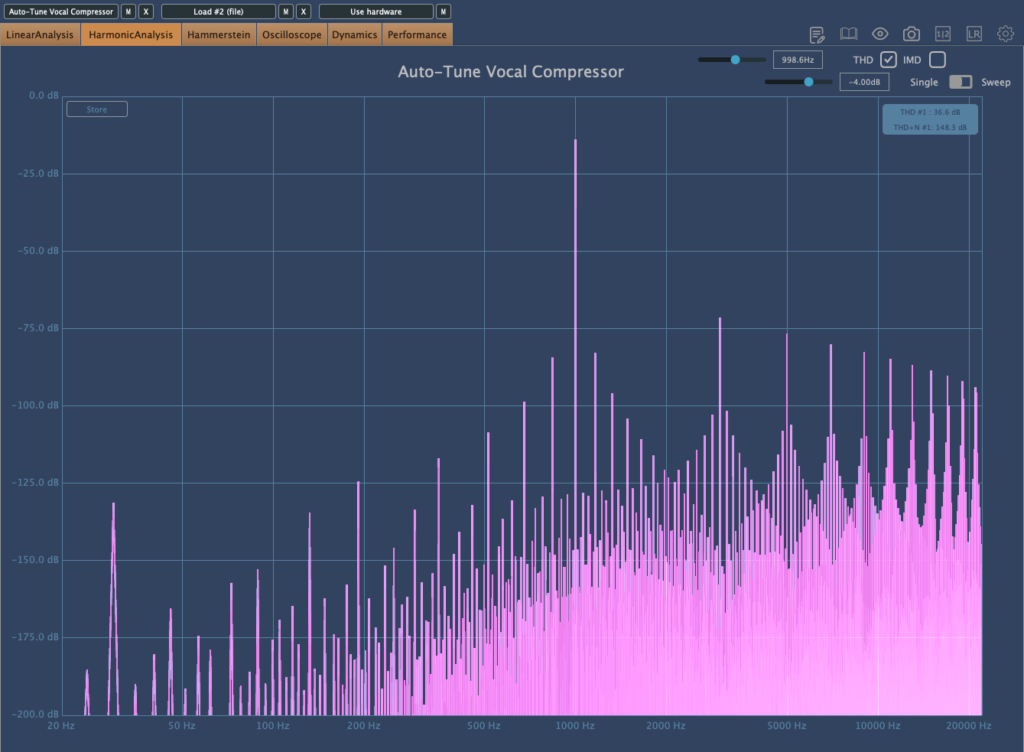

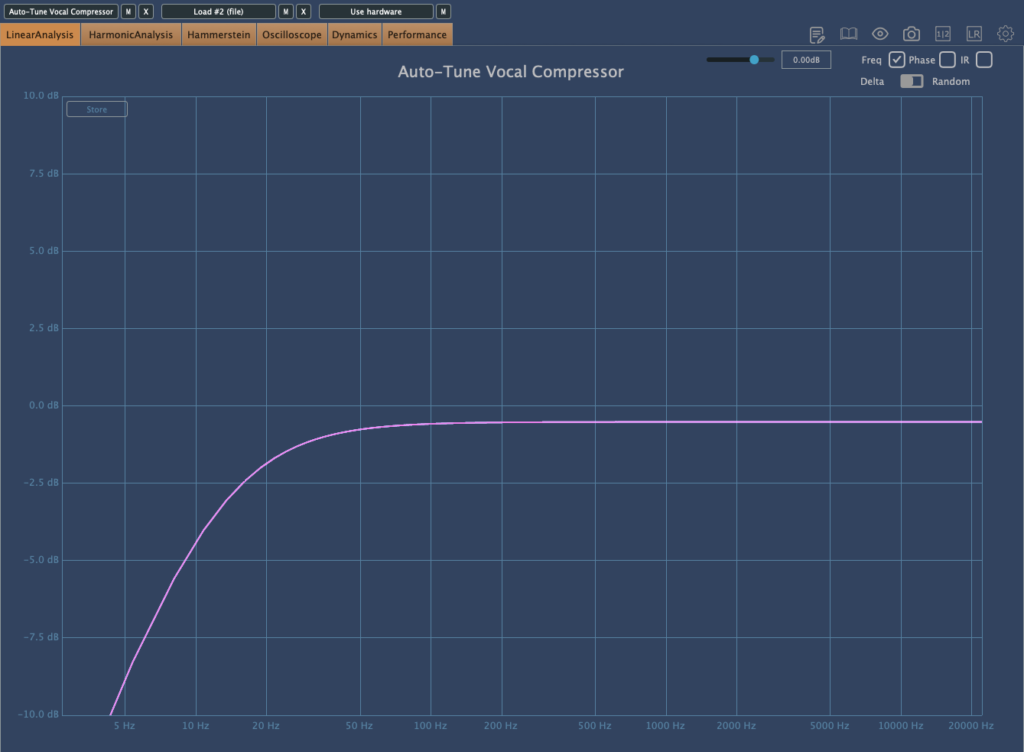

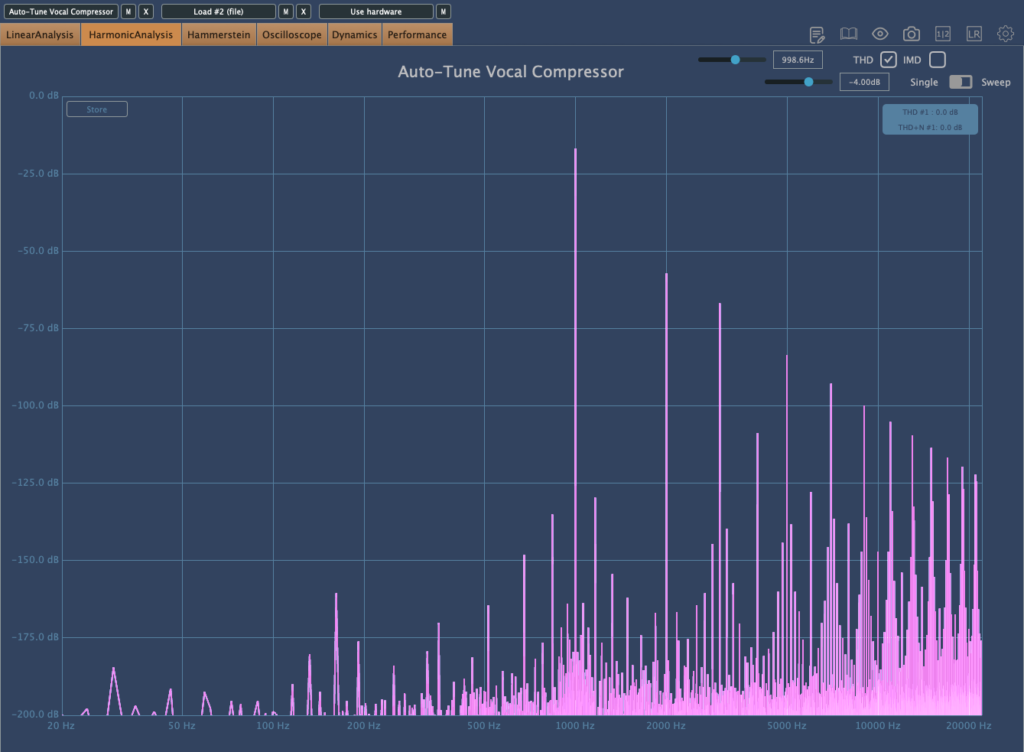

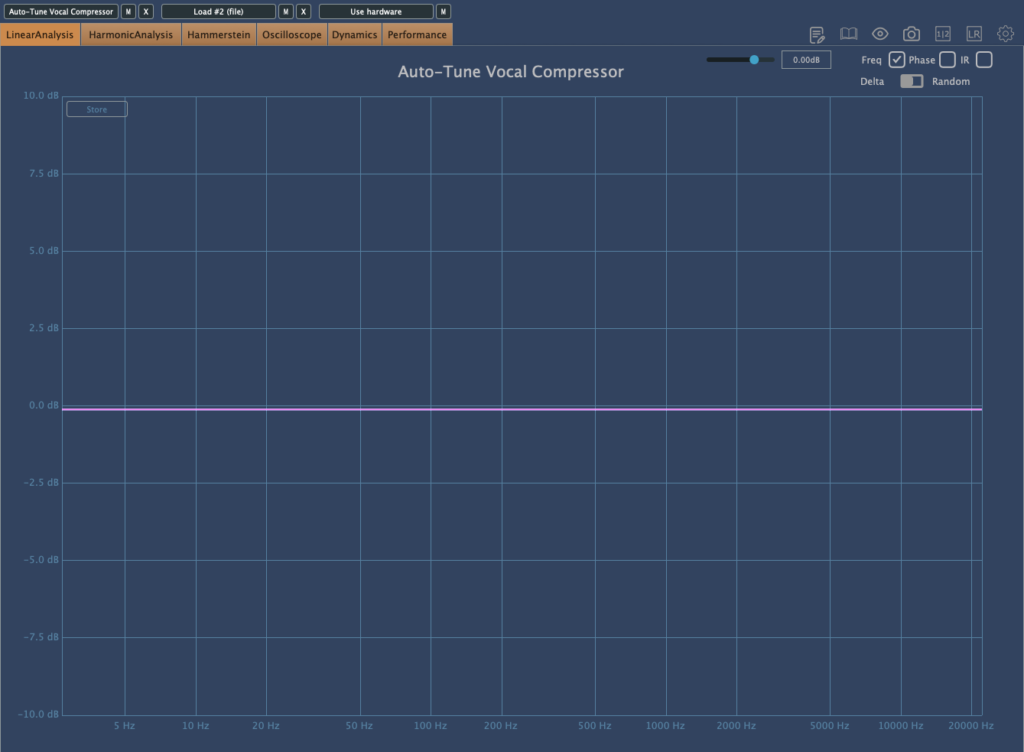

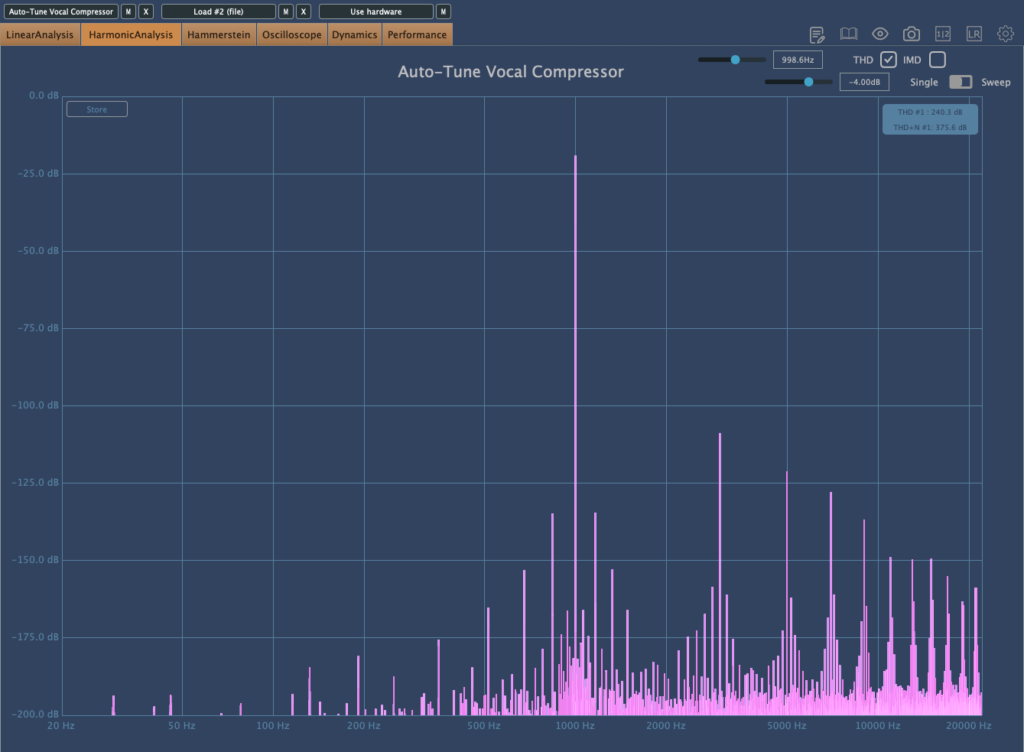

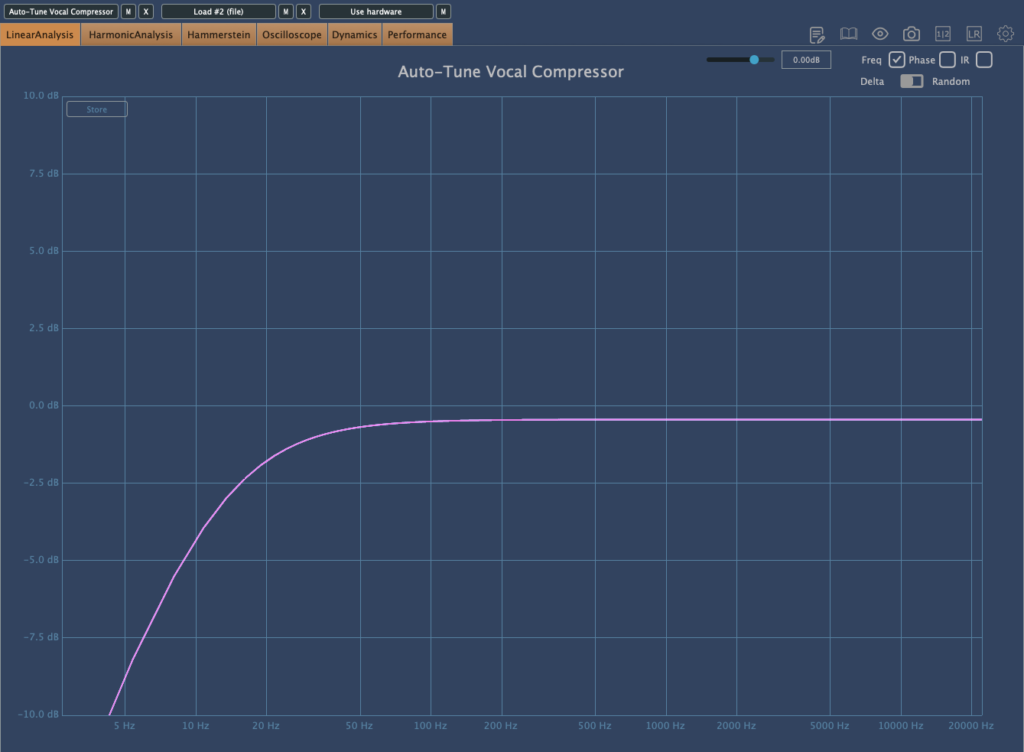

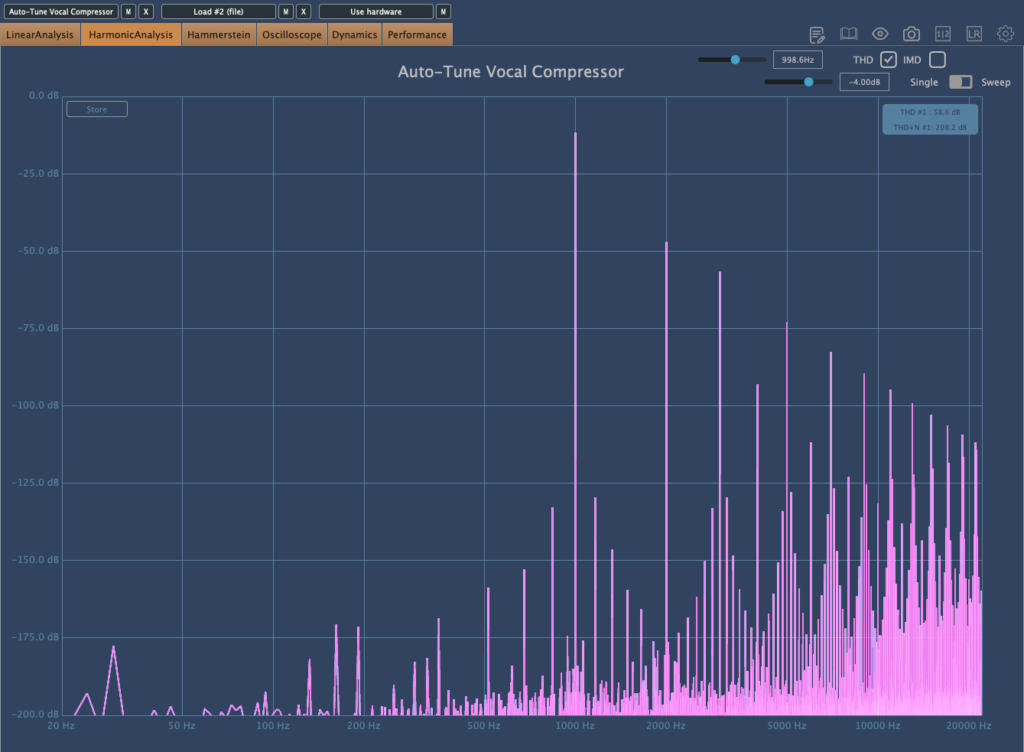

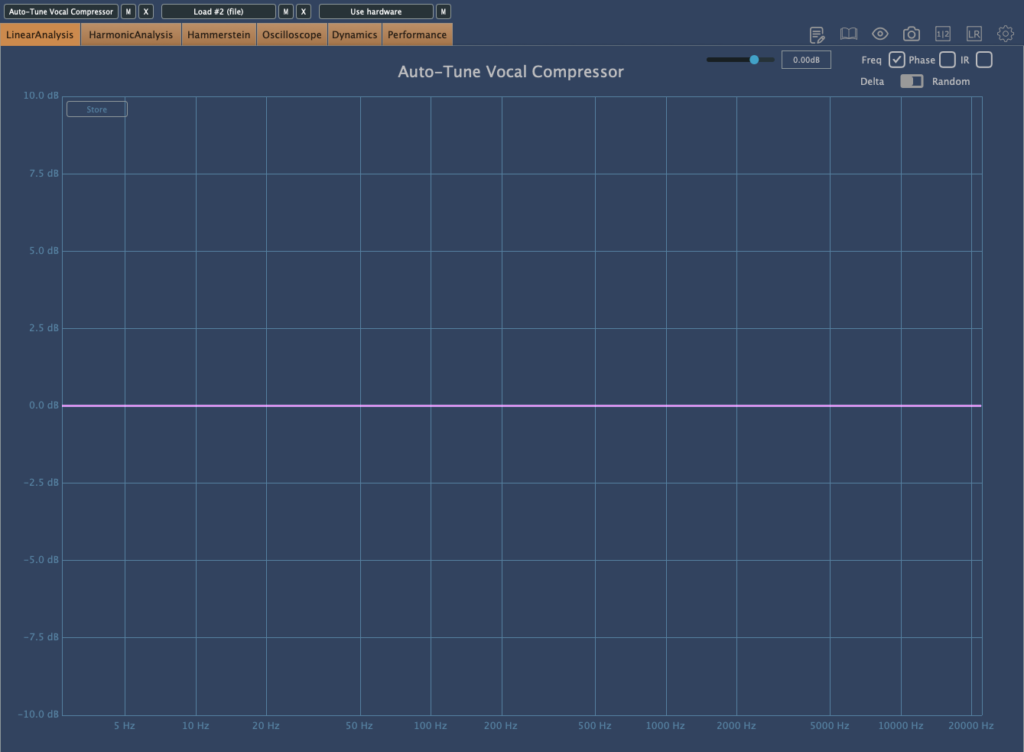

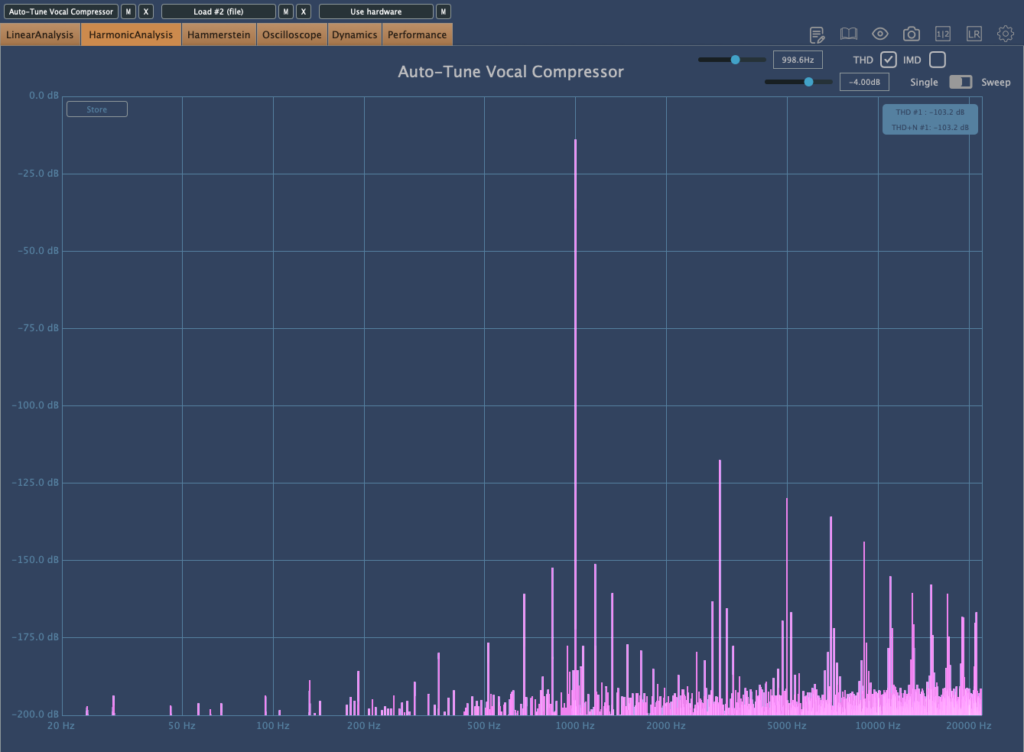

Vocal Compressorの周波数特性と倍音構成をPlugin Doctorで調査しました。結果から言えることは、FET/OPTO A/OPTO Bで使う場合は、WARM ONにした方が効果的であるということです。それぞれ、FET=1176、OPTO A=LA-2A、OPTO B=CL-1Bをモデルにしていると考えられます。コンプとしての使いやすさ・機能性の観点ではModernが優れているため、FET/OPTO A/OPTO Bを使用する場合は音質変化を求めることになります。しかしWARMをOFFにするとその効果が弱くなることから、中途半端な結果になります。よって、FET/OPTO A/OPTO BではWARM ONがお勧めです。

以下に結果を掲載しておきます。各々同じ状態にするのは無理なので、概ね同じような状態で撮影してあります。アタックタイムも速めなので、Modernであっても倍音が多く出る結果となっています。一方でLA-2AがモデルのOPTO Aでは速いアタックタイムは設定できません。純粋な結果比較というよりは傾向性を推し量る参考資料としてお考えください。

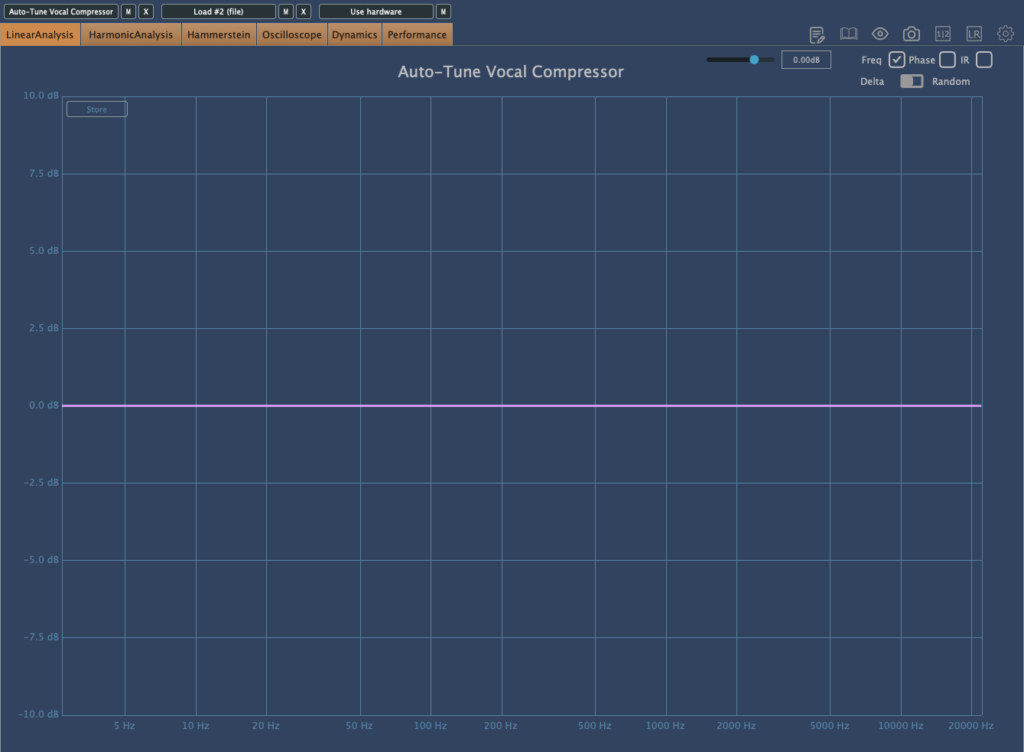

OFF

Modern

すべてのパラメーターが揃っており、かつ、細かい設定が可能。さらにサイドチェインも使用可能。音質変化もなく使いやすい。Vocal Compressorのスタンダード・コンプとして考えるのが良い。

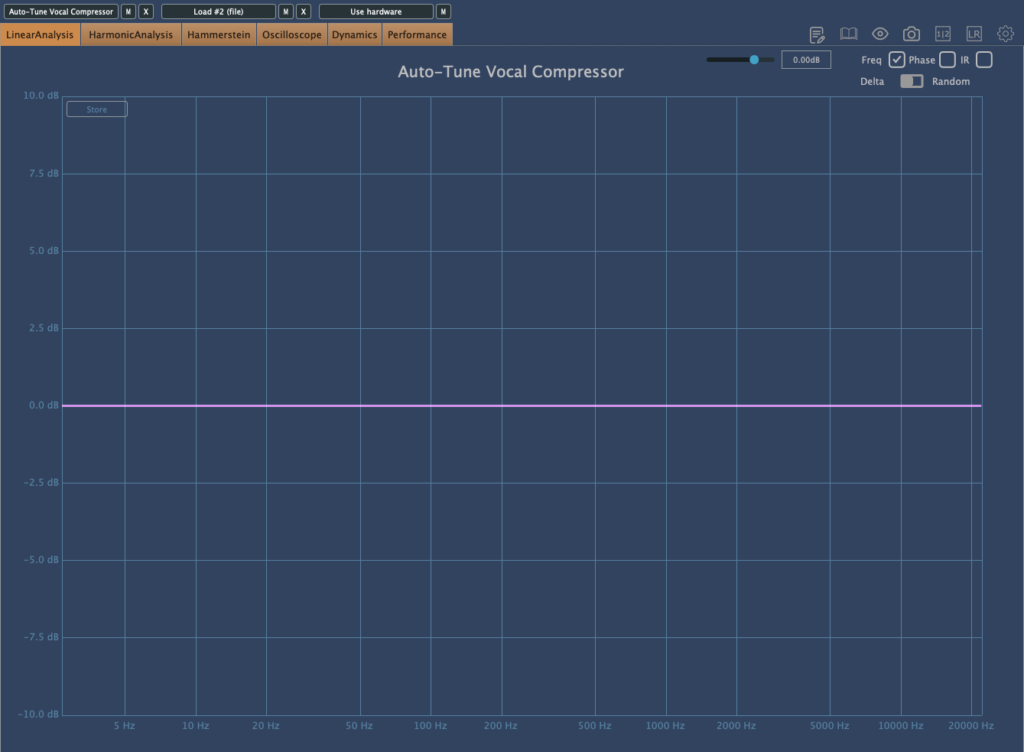

FET(WARM ON)

特性とマニュアルの記述から、1176がベースになっていると推測される。パラメーターの配置、動作も1176を踏襲している。よって、スレッショルドの設定は無く、INPUTを上げていくことでコンプレッションがかかる。ATTACK/RELEASEは1176同様に7が最速で、RATIOも1176同様に4段階になっている。周波数特性では、超低域が若干減衰する。

FET(WARM OFF)

WARM ONに対して、周波数特性の変化がなくなる。倍音構成はあまり変化がない。逆に言えば、WARM OFFでもサチュレーションが強くかかる。

OPTO A(WARM ON)

特性とマニュアルの記述から、LA-2Aがベースになっていると推測される。パラメーターの配置、動作もLA-2Aを踏襲している。よって、スレッショルドの設定は無く、Peak Reductionを上げていくことでコンプレッションがかかる。ATTACK/RELEASEはLA-2A同様に設定不能(固定)、RATIOも設定不能である。周波数特性では、超低域がローカットフィルターのように減衰する。

OPTO A(WARM OFF)

WARM ONに対して、周波数特性の変化がなくなる。倍音(サチュレーション)が減り、音質変化があまりなくなる。音質変化の無いLA-2Aという印象。

OPTO B(WARM ON)

特性とマニュアルの記述から、CL-1Bがベースになっていると推測される。パラメーターの配置、動作もCL-1Bを踏襲している。各パラメーターはCL-1B同様に設定可能。周波数特性では、超低域がローカットフィルターのように減衰する。

OPTO B(WARM OFF)

WARM ONに対して、周波数特性の変化がなくなる。倍音(サチュレーション)が減り、音質変化があまりなくなる。音質変化の無いCL-1Bという印象。

ミキシングを中心にレコーディングからマスタリングまで手がけるマルチクリエイター。一般社団法人日本歌ってみたMIX師協会代表理事、合同会社SoundWorksK Marketing代表社員。2021年よりYouTubeチャンネル「SoundWorksKミキシング講座」を展開中。過去には音響機器メーカーTASCAM、音楽SNSサービスnanaのマーケティングに従事。